| 1 国御家人たち(2) | |

| 鎌倉幕府という東国を基盤とした政権のもとでは、越前・若狭の武士や国御家人は冷遇されていました。平安期より越前に大きな勢力をもった藤原利仁の子孫と称する斎藤一族は、鎌倉期には次第に衰退しました。若狭の国御家人は遠敷郡を中心に根強い勢力を保持していましたが、南北朝期末の1371年(応安4)に守護一色氏に国人一揆を結んで戦いを挑み、敗れて多くの武士が没落しました。 |

|

遠敷郡宮川の地頭であった源頼政を父とする二条院讃岐は、歌人として有 名。鎌倉初期に宮川保の地頭として、「讃岐尼御前」がみえている。 「新三十六歌仙図帖」 東京国立博物館蔵 |

|

▲源頼政宅跡 宮川谷の奥にある。 小浜市大谷 |

▲沖の石 二条院讃岐の「わが袖は汐干にみえぬ沖の石 の 人こそ知らね乾く間もなし」の和歌に詠まれ た沖の石は、宮川から北北東約6キロメートル の海上の小島にある。写真上は常神半島。 |

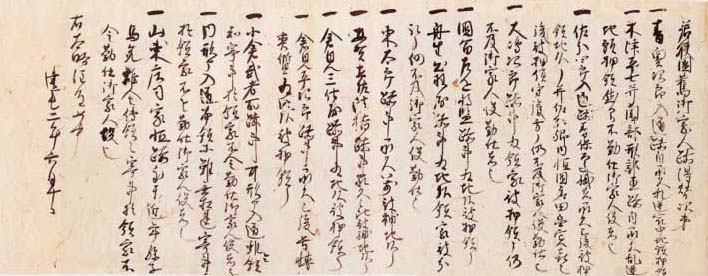

▲若狭国旧御家人跡得替次第 若狭の国御家人たちが承久の乱をへて所領を失っていったことが記されている。 京都府立総合資料館蔵 |

|