| 19 中世への道(2) | |

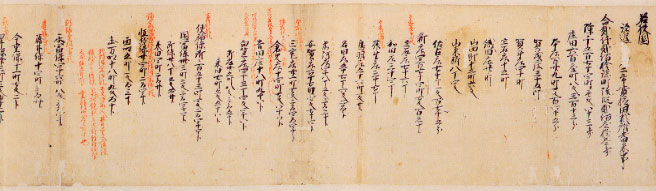

▲若狭国惣田数帳案(首部) 鎌倉時代に国衙が作成した、若狭国内のすべての荘園・公領の田地面積および公領に課した租税としての米の量がわかる土地台 帳の案文で、朱で荘園・公領の別や領主・地頭名が補筆されている。東寺百合文書の1つである。 京都府立総合資料館蔵 |

|

| 若狭国には1265年(文永2)の「若狭国惣田数帳案」(大田文)が残っていて、郡郷制の改編の結果を知ることができます。遠敷郡を取り上げると、そこには東郷・西郷・玉置・安賀・志方・富田の6郷がみえ、『和名類聚抄』に載せる8郷のうち3郷が、13世紀にも存続していることがわかります。若狭では、古代の郷が中世に受け継がれる割合はかなり高かったのです。しかし同時に、そこには多くの荘や保・名・浦などがみえ、古代の郷は名称は同じでも、細分化されたことがうかがえます。それに対し越前では、郡の分立がさかんで、また『和名類聚抄』の郷は、中世ではほとんどみられません。若狭では古代以来の地名が今もよく残り、越前ではそれがほとんどないという状況は、この郡郷制の改編の差異の結果なのです。 | |

|

|

|

|

|

|

| ところで、古代の東大寺領荘園の多くは10世紀になるとほぼ解体しますが、それにかわって院政期には、新しい荘園が広範に形成されてきます。それには各地の領主が開発し、中央の権門・寺社に寄進して成立するものが多かったのです。そしてそれらの多くは、田畠と集落・山野河海を包含した領域型荘園とよばれるものでした。 その1つ越前国牛原荘は、1086年(応徳3)に東大寺僧忠範から醍醐寺円光院に寄進され、成立した荘園です。国衙との境界争いを半世紀間繰り返し、大野市街地の北半部以北の460町余りを有する大荘園に発展しました。そして一国平均役などの負担免除を次つぎと認められ、免税特権をもつ官省符荘として確立しました。 その一方で院政期の若狭・越前は、白河・鳥羽院や美福門院の分国となり、その近臣が受領を務めました。その結果、公納物は分国主の収入となり、公領さえ分国主の利権の対象となったのです。 |