| 15 古代の神々と仏教(2) | ||

▲白山の峰みね 写真中央の最高峰が御前峰、その左に大汝峰、写真右端に別山。 勝山市教育委員会提供 |

||

| 平安時代になると、国家も山中修行僧を尊重するようになり、山中での修行を重視する密教や、古来の山岳信仰と深く融合した修験道がさかんとなりました。白山信仰の祖といわれ、伝説的要素が強く謎めいた泰澄にイメージされるような傑出した僧を筆頭に、多数の山中修行僧が県内にもいたのでしょう。 白山信仰の1修行拠点である平泉寺が、平安後期以降に中央の延暦寺とつながり興隆してくると、宗教的権威を高めようと泰澄との縁を強く喧伝する寺が次つぎと出てきました。こうして白山信仰にまつわる如来や観音の造仏がさかんとなり、泰澄伝承のいっそう潤色化も進められていったと考えられます。 |

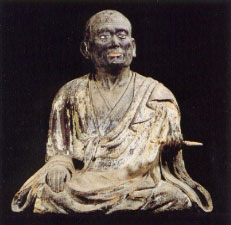

▲泰澄大師像 1493年(明応2) 朝日町 大谷寺蔵 |

|

丘陵上に掘立柱建物や 礎石建物の遺構があり 、瓦塔・数珠玉・墨・「寺 」の墨書土器や刻印土 器が出土した。8世紀末 ~10世紀初頭 清水町教育委員会提供 |

▲福井市篠尾廃寺の塔礎石 県内の大部分の氏寺が8世紀なかばごろには廃絶 するなかで、この寺は瓦の葺替えがあり、9世紀に も存続していたとみられている。 |

|

▲「国寺」の墨書土器 8世紀末か9世紀初頭 武生市教育委員会蔵 |

■越前・若狭の国分寺 | |

| 越前では、武生市郊外の大虫廃寺が国分寺として転用されていたとする説が有力だが、武生市街中央から「国大寺」「国寺」「大寺」などの墨書土器が出土し、国府関連の寺の可能性もあわせて国分寺についての新たな探究が始まった。若狭では、現在の国史跡に指定されている国分寺でなく、当初はほかの寺が国分寺だったのではないかとする説がある。 |

||

▲武生市王子保窯跡群から出土した鴟尾 7世紀末ごろの地方色豊かなもの。北陸初の復原例。 王子保窯跡群は、国府やその周辺地域に須恵器や 瓦などを供給していた。高さ113㎝ 武生市教育委員会蔵 |

▲若狭国分寺跡 2町(約218m)四方の境内には若狭最大の円墳がある。 小浜市教育委員会提供 |

|