| 15 古代の神々と仏教(1) | |

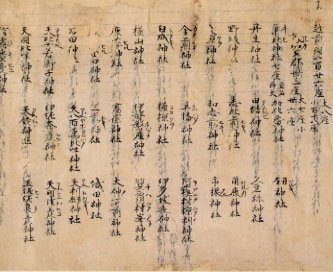

| 自然現象や動植物、人工物などあらゆる事物の内や背後に霊威を認め、それらの霊威を祀り加護に感謝し、祟りや障りをさけようとする人びとの観念は原始からあったことでしょう。 やがて集落共同体での神の祭祀や、有力氏族による祖霊、祖神の祭祀が一部では社を設けて行われるようになりました。7世紀末ころからは、律令体制の整備を背景にして全国で土馬や斎串(いぐし)を使った祭祀がみられるようになります。そして特定の社での祭祀に国家も参画するようになり、10世紀前半の『延喜式』神名帳にはそうした社が記載されており、一般に「式内社」といわれています。 県内の式内社は、後世に祭神や場所が変えられたものが少なくありません。しかし、朝鮮の新羅の国名にちなむ敦賀市の白城神社など渡来系と考えられるものがあり、『続日本紀』などには越前などで漢神の祀りが行われていたと記されており、渡来系神の祭祀は全国的にも際立っていたようです。また、敦賀市の気比神宮は、もとは食物の神という意味の「笥飯」神でしたが、7世紀後半以降、海上交通の守護神として国家から特別の庇護を受け、対外的緊張もあって9世紀末までには正一位の神階を授けられ、国家安穏の守護神となりました。 仏教は、6世紀なかばに公伝されますが、とくに7世紀なかば以降、鎮護国家の利益を得るための仏教優遇、興隆政策のなかで、県内でも福井市の篠尾廃寺など有力氏族により次つぎに建立され、8世紀なかばから国分寺の氏寺が彼らの財力を頼んで建立が図られました。この動きのなかで8世紀に気比神宮境内に建てられたと伝えられる気比神宮寺のように、有力な神社までが国家仏教の体制に組み込まれ、神仏習合が進んでいきました。 また、古来の山岳信仰や外来の道教の神仙思想ともあいまって、清浄で霊威のある山中で修行し、その結果養われた呪禁の力で里の民衆に雨ごいや病魔退散などの祈祷を行う、官僧や国家の許可なく出家した私度僧が多数いたらしく、神仏習合の浸透につながりました。県内でも平野にある瓦葺の寺院跡のほかに、瓦を葺かない8世紀後半以降の山中寺院跡がいくつか確認されています。 |

▲気比神宮 『古事記』には、のちに応神天皇になる皇子ムタワケが角鹿で、 気比神の原名であるイザサワケ大神と名を交換し、皇子はこの 大神を食糧を供給する御食津(みけつ)大神と名づけたという伝 承が記されている。これは、角鹿で成長してきた地域首長とその 配下により祀られてきた気比神の祭祀権がヤマト王権に掌握さ れたことを物語ると考えられている。 敦賀市提供 |

▲気比神宮寺 「気比社古図」 敦賀市 気比神宮蔵 |

|

▲九条家本『延喜式』巻十神名下 写真は敦賀郡のもの。 東京国立博物館蔵 |

|

8、9世紀 三方町郷土資料館蔵 |

|