| 13 北陸道と北の海つ道(1) | ||

| 律令政府は中央集権的支配のため、交通と通信を体系的に整えた駅制という国家的な交通制度を導入しました。それは七道を中心とした幹線道路に約16キロメ−トルごとに駅を設け、そこには規定数の馬を常備し、急を要する命令・報告の伝達や特定の公的な使者などに利用させる制度です。北陸道各駅の駅馬(はゆま)数は5疋と規定されています。さらに、駅制を補うために各郡衙にも伝馬(てんま)という5疋の馬を常備し、急を要しない命令・報告の伝達のほか、国司の赴任や罪人の移送などに利用させました。駅路は最短距離にするため直線的に設置された国道であるのに対して、伝路は国道に準ずる主要な在来の地方道路、あるいは生活道路であったと考えられます。こうした官道は貢納の民や防人などの農民も通りました。 927年(延長5)に完成した『延喜式』に規定されている北陸道は、琵琶湖西岸を北上し鞆結駅(滋賀県高島郡マキノ町)から松原駅に至り、そこからは枝分かれして関峠越えで弥美駅に至る若狭方面と、木ノ芽峠越えで鹿蒜駅に至る越前方面とにそれぞれ向かうルートです。一方、『万葉集』や木簡などから奈良時代の北陸道は、三尾(高島郡高島町)あるいは今津(高島郡今津町)から若狭国に入り若狭国府からのルートと合流して関峠越えで敦賀に至り、敦賀湾東岸の海岸線を五幡・杉津を経由して山中峠越えで鹿蒜(返・可敝流)に至るルートとみられます。 両者の北陸道ルートに違いがみられるのは、律令制度がしだいに変質、崩壊していく過程で交通制度においても大きな変容を迫られたからでしょう。なお、平安時代末期には「能美越え」として栃ノ木峠越えのルートも確認できます。このような陸路による物資輸送や人の往来に加えて、東大寺領越前国荘園の経営には、九頭竜川・足羽川・日野川の水運がかなり利用されたと考えられます。とくに三国は物資の集積、積み出し港としての役割を果たし、敦賀と結ぶ日本海航路もまた大いに利用されたことでしょう。 |

▲駅鈴 隠岐国のものとして2つ伝わっている。 島根県 億岐家宝物殿蔵 |

|

▲古代の交通路 駅路は奈良時代は近江から若狭に 入り、越前への通じたが、平安時代 になると近江から越前へ入り、そこ から若狭への道が分岐したとみられ る。 拡大図 51KB |

||

|

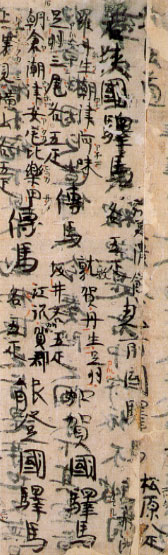

奈良国立文化財研究所蔵 九条家本 東京国立博物館蔵 |

|