| 11 絵図の語る荘園(2) | |

| まず、糞置荘には年代の異なる荘園図(1)(2)があり、両図からは開発状況の時間的推移を知ることができますが、地形などを表現する描写法には若干の違いがあります。後者の点では、(1)には山麓線があるが、(2)にはそれがなく、また中央に突出している山の表現においても、(1)には1本の連続した山稜線が描かれているなどの違いがみられます。そのほかにも山容や樹木の表現に相違点がありますが、地形の描写はよく対応しているといえるでしょう。この糞置荘は、(1)(2)両図に記載されている地形的な特徴や条里呼称表示から、福井市南部にある文殊山北麓の二上・帆谷・太田町にまたがる地域付近に比定されています。 高串荘は、764年に、東大寺が都の下級役人より土地9町と草葺の建物2棟を銭33貫文で買収して正式に成立します。荘園図(4)に描かれている高串荘が立地する地形的な特徴として、荘域西側には丘陵が連なり、その麓には「槻村泉」「榎本泉」などの湧水があり、その槻村泉から荘域西端付近を北に向かって流れる溝が描かれています。一方、東側には「串方江」とされる沼状のものが描かれ、そこには渦巻き状の波紋とともに魚が書かれています。この高串荘は、三里浜丘陵の東端に位置する福井市白方町集落東側の低湿地付近に比定されています。 |

|

▲(1)足羽郡糞置村開田地図(天平宝字3年12月3日) 右の航空写真と比べると、山麓の線がかなり正確であることがわかる。越前国印がところ どころに押され、右上に開田(開墾地)2町5段316歩などの記述がある。開田地図に引か れ た条里を表す方格線は、必ずしも現実を表しているとは限らない。机上のプランにす ぎない こともあるし、実際の方格地割と方向がずれていることもある。糞置荘でも地図と は異なり 、やや西に傾いた地割がみえる。78×109cm 正倉院宝物 |

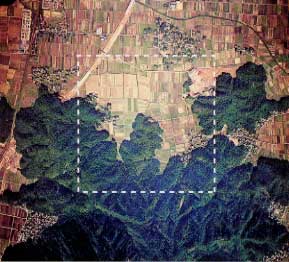

▲糞置荘比定地空中写真(1975年) 点線で囲んだところが、開田地図に描かれたおおよその 範囲左上に大土呂駅、工事中の北陸自動車道、上やや 右寄りに太田町、中央左の山ぎわに二上町、中央やや右 下の山ぎわに帆谷町の集落がある。荘園範囲内右上の 丘陵は北陸自動車道工事のため土取りを受けている。 建設省国土地理院提供 |

▲(2)足羽郡糞置村開田地図 (天平神護2年10月21日) 右上に「見開田(開墾地)肆(4)町貳(2) 段壹拾□[壹](11)歩」などの記述があ り、(1)の地図に比べ、各坪の中の記 述が多くなされていることからも開発が 進んでいることがわかる。69×113cm 正倉院宝物 |

|