| 7 「大税帳」から見た越前国(2) |

|

| これに対し郡稲とよばれた稲は、ずいぶん異なった様相を示します。出挙を行って得た利稲は、国司が出挙の実施や調庸の収取などの任務を果たすために国内を巡行する時の食料、国衙での元日朝拝儀のあとの宴会の費用、各郡に置かれた伝馬の利用者である公使に支給された食料、中央政府の必要とした糯米を購入するための費用、国衙工房で織られ中央に貢進された高級織物の錦・綾・羅などの材料費など、さまざまな用途に消費されました。 郡稲も大税と同じく各郡に分置されていた、国衙に属する稲です。郡によっては収支のバランスがとれていないところもありますが、その場合はほかの郡から不足分を移送されていることも、そのことを物語っています。 もう一つの「越前国義倉帳」は、災害や飢饉・疫病などに備えて、戸の資産によるランク(戸等)に応じて粟を徴収して蓄え、非常時には支給するという義倉の収支決算書です。わずか1019戸分しか残っていませんが、これはある郡の房戸(20人から40人の郷戸を構成する各世帯)の総計とみられます。そこには上上戸から下下戸・等外戸までの戸等ごとの戸数が記されていますが、9割の920戸が等外戸、驚くべき数字です。中以上は29戸にすぎず、大半が貧窮戸なのです。 当時義倉穀を負担したのは中中戸以上ですから、負担戸はほとんどないことになります。これではいざという時、義倉の役割は果たせないでしょう。 このように大半を占める貧しい人たちも負担した租や公出挙により、国衙財政は成り立っていたのです。 |

▲「越前国義倉帳」(730年) ある郡の戸の等格ごとの戸数の集計 部分だけが残っている。義倉帳は、越 前のほかには安房のものしか正倉院 に伝わっていない。 複製 国立歴史民俗博物館蔵 (原品 宮内庁正倉院事務所蔵) |

|

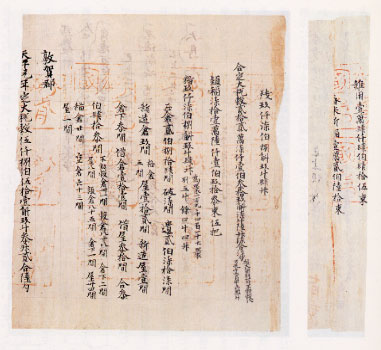

不要になった越前国大税帳が写経所で適当 に切断されて使用されたため、断簡となった もののなかで現存する6つの断簡のうちの2 つ。越前国全体の総計部分と敦賀郡が始ま る部分にあたる。大税の総量と、それを収納 する正倉・屋・倉下などの数が記されている。 複製 国立歴史民俗博物館蔵 (原品 宮内庁正倉院事務所蔵) |