| 2 画期としての弥生時代(2) | ||

▲新(しん)銅鐸 弥生時代中期もしくは後期 鯖江市新町 高さ52.2cm 東京国立博物館蔵 |

▲ 弥生時代中期 春江町井ノ向 高さ55.2cm 兵庫県 辰馬考古資料館蔵 |

|

| 弥生時代中期(紀元前2世紀〜紀元前後)になると、全国的に集落の数が急激に増え、規模も大きくなります。耕地の拡大によって富の蓄積が進むなかで、集団内の人びとの階層分化が進みました。また、集落が大きくなるにつれて、土地や水をめぐりほかの集落との対立が強まりました。この対立を解決する手段としての戦争は、弥生時代前期から始まり、中期には北陸でもみられるようになります。県内でも弥生時代中期から後期の遭跡の、大小さまざまな規模の住居跡や墓などから、石鏃・銅鏃・鉄鏃・石剣などの武器が出土しています。また、春江町から出土した弥生時代中期前半ころの、農耕祭祀に使ったと考えられる井ノ向1号銅鐸には、戦争と思われる格闘のようすが描かれています。 |  ▲三国町下屋敷遺跡の銅鐸鋳型 鐸身は高さ20.7cmで、最古型式の菱 環鈕式と考えられる。弥生時代前期 もしくは中期 未成品 高さ31.3cm 福井県埋蔵文化財調査センター蔵 |

|

| ◆銅鐸と銅鐸鋳型 | ||

| 農耕祭祀に使用されたと考えられる銅鐸は、近畿を中心に分布し、本県は日本海側の東限になっている。下屋敷遺跡から銅鐸鋳型が出土し、県内でも銅鐸を生産していた可能性が高い。県内の銅鐸は、脱穀などの絵画表現がある井ノ向2号銅鐸を最古とし、最も新しい新銅鐸は、東海地方で多く出土する三遠式銅鐸の原初的なものである。 | ||

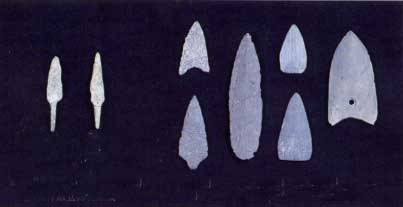

▲各種の鏃(やじり) 福井市木田遺跡の銅鏃(複製) 敦賀市古河遺跡の石鏃 福井県立博物館蔵 福井県埋蔵文化財調査センター蔵 |

▲高浜町小和田遺跡の石戈(せっか)と石剣 県内数か所で石製の剣などが出土している。 (上)石戈 長さ27cm (下)石剣 長さ34cm 弥生時代中期 複製 福井県立博物館蔵 |

|