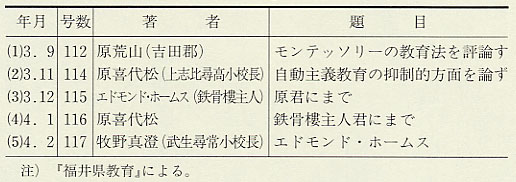

| 福井県教育会の機関誌である『福井県教育』(明治四十一〜大正七年)とその後継誌『教育と自治』(大正七〜十五年)では、大正期に入ると自由教育をめぐる議論が活発に展開されていた。そこでは、デューイやパーカーストなどの諸外国の研究者や実践家が登場し、日本では及川平治(明石女子師範附属小)・三好得恵(奈良女高師附属小・のち三国尋常高等小)・清水甚吾(奈良女高師附属小)など、当時第一線で活躍していた教員が登場していた。これらのなかから特徴的なものをいくつか取りあげてみたい。 『福井県教育』は月刊で、発行部数は明治四十一年度(一九〇八)では年間九六〇〇部であり、四十四年度まで一万部前後であった。当時の代用教員を含めた小学校教員数約二〇〇〇人と比較すると、一定程度普及していたと推測される(『県統計書』)。 大正三年五月の論説「新思潮と吾人の自覚」(小栗龍川)では、自由思想にもとづく自学について論じられている。つまり「新思潮」を「児童に自学自治の精神を抱かしめ、此の精神によつて児童をして自学自習せしめんとする」と把握し、「自学自習の如きに至っては、此に到りし所以、意義、目的を知り、児童になさしむべき時機及方法手段等を案じ、更に各科教授上反省する所もあり、自信を強める点もあってこそ、現代教育の要求する目的精神の徹底が望み得らるる」と述べ、従来の教授法のあり方の問直しを提起した。 同年の九月から翌四年二月までに五回にわたって、自由教育をめぐる論争が展開された(表196)。この論争は、感情レベルでのやりとりがみられ、かならずしも生産的な論争にはならなかったが、今日の教育でも鋭く問われている教育における自由と指導の問題の原型を示したものとして注目に値する。表196にみるとおり、12で原喜代松は、モンテッソリーやホームスの自由主義は「極端なる個人主義」か、あるいは「社会主義」となり、教育不必要論であると批判した。これに対し3で鉄骨樓主人は、ホームスの著書である『現代教育主義の弊及其の救済法』は、英国の現状を批判したもので、日本の国情を直接批判したものではないこと、また子どもの「不徳的行為」の抑制のため、子ども本来の「活動」をも抑制することになる危険性があることについて批判する。論争の最後である牧野真澄の見解5は両者の議論をさらに発展させていく可能性を含んだ提起となっている。つまり牧野は、このホームスの著書にあらわれている英国の状況が、まさしく日本の現状と類似して、教師は児童を「常住不断に厳密なる監督を為し」「自ら何事も為さしめざるべく尽力」していること、自動主義の教育は、決して放任ではなく教師のいっそうの研究と活動とを要求していることを強調していた。 |

表196 『福井県教育』の自由教育論争  |

| 自由教育批判をした原は、九年十二月の「自由教育を視る」(『教育と自治』第三巻第一二号)で、当時全国的に有名であった千葉県師範学校附属小学校の視察記を寄せ、自由教育でも気まま勝手ではなく、組織的で統一があり、幾十人の職員が同一歩調でやっていることに驚いていた。一方、十三年十月には、自由教育が放任に流れていることを批判する記事も登場していた(『教育と自治』第七巻第一〇号)。 |