| 日清戦争後の県民が、まず直面したのは、連年にわたる大洪水・大虫害であった。凶作に打ちのめされた各地で、食糧が不足し米価が高騰する。飢餓にあえぐ大量の窮民が発生して、社会的緊張が高まった。明治二十八年(一八九五)七月、敦賀町と周辺の村むらは濁流に孤立する。滋賀県側の洪水が柳ケ瀬隧道を貫通して奔流となって荒れ狂い、鉄道を破壊し輸送路を絶ったのである。白米は一升九銭から一四、五銭に暴騰して一揆暴発の危険がせまった。町当局と有志は、大量の米麦を三か月にわたって廉売につとめようやく危機を脱した。翌二十九年七月、小浜町では県の図師崎警部長が「米価暴騰細民窮迫」の急電を発して米の供給を各地に呼びかけ、町当局も七二石余を、三六日間にわたって廉売して鎮静につとめる。同年八月末の洪水に際し、敦賀郡では豪商大和田荘七の協力をえて、九月八日から三十日まで白米の廉売を実施する。鉄道の破壊から交通途絶に陥った武生町でも米価が急騰したが、河野浦に米穀を回送させ、廉売の目途をたて急場をのりきった。十二月になると、福井市で米価が奔騰した。白米は一升一五銭を超えて形勢不穏となったが、市当局の施策が功を奏して、大量の米穀を福井駅頭に積みあげ、一升一一銭三厘の廉売広告を貼りだして危急をしのいだのである(『大和田翁』、旧東浦村役場文書、「小浜町明治二十九年度歳入歳出精算表」)。 勝山町では、水害と凶作による米価高騰から、小作争議と細民の借地借家料引下げの運動が起こる。たばこ栽培と製糸・織物の盛んなこの町では、小作料納入も借地借家料の支払いも、年建で米何俵何斗と定めて旧暦大晦日の米相場を基準にし、現金に換算して決済する慣行になっていた。二十九年二月の争議では仲裁人が入り、地主側の時価一俵、三円九五銭の主張をおさえ、三円八〇銭の時価一割引、三円四二銭で決着する。翌三十年二月の争議では、前年を超える凶作とあって、米価はさらに高伸し談判は難行したが、小作人は借地借家人と同盟して交渉に臨み、四円六〇銭の、二割引でようやく妥結した(資10 一―三〇八〜三一一)。 |

|

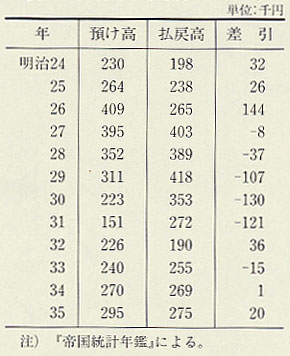

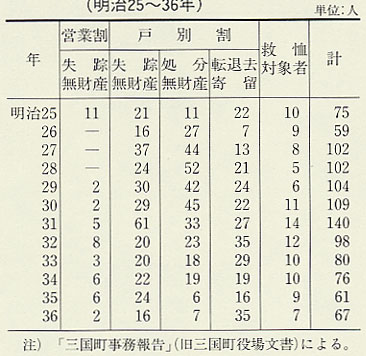

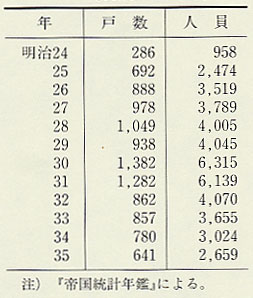

| 吉田郡中藤島村灯明寺(福井市)では、二十九年の洪水で、稲が腐敗し四分作の惨状となった。地区の九割を占める小作人は、小作料の五割引下げを要求したが、地主側はこれを拒否し、財産を差し押えても定例の小作料を徴収することを決議し実行した。その際、新たな小作契約証を交付したが、そこに「豊凶に拘らず定例の年貢米を納むべし」と規定した。小作は、水損・干損を認めるのは古来の慣習だ、として地主側に対抗して運動費に米を積立てる形勢となったので、警官が出張して警戒にあたる事態となった(資10 一―三一二、三一三)。 この時期の米価高騰をめぐる不穏と小作争議の発生は、民衆生活の困窮の鋭い反映であった。県民の経済生活の起伏を伝える県下の郵便貯金の推移をみよう。表66によると二十六、二十七年と順調に伸びてきた預け高は、二十八年から減少に転じ、とくに三十、三十一年にかけて崩落的な激減を記録する。そして、その後の回復過程の弱々しさに注目したい。これに対して払戻高の方は、二十八年以後預け高を大幅に超えて増大する。とくに二十九年から三十一年にかけての、一〇万円を超える払戻超過は、この時期の県民の生活が貯蓄の食いつぶしによってかろうじて成り立っている点を写しだしている。また表67にみるように、三国町では町税滞納処分を決行しても税収がえられない、町税欠損者と救恤対象者の数が、二十七年から三十一年にかけて急増している。町税欠損の事由では、無財産・失踪・転退去・出寄留などがあげられる。零落町民の増大ぶりが知られるが、いずれも戸別割や営業割のごく零細な負担者であるが、これら欠損者の増大によって、町の財政が影響をうけることはなかったのである(「三国町歳入歳出精算書」)。しかし、この零落・失踪・転退去・出寄留の動向は、三国町に限らず、県下の町村に一般的にみられたと推察される。これを裏づけているような、この時期の北海道移住の増大である。表68によると北海道移住は、二十六年以後漸増しつつあり、年間四〇〇〇人前後を数えていたが、三十、三十一年には六〇〇〇人を超え五割の急増となった。この時期の県民の異常な窮状を物語るものであろう。 |

表66 郵便貯金(明治24〜35年)  表67 三国町税滞納欠損者・救恤対象者(明治25〜36年)  表68 北海道移住(明治24〜35年)  |