| 県出身の出征兵は越前では多くは、桂太郎中将がひきいる名古屋第三師団のもと、第六旅団金沢歩兵第七連隊または名古屋歩兵第一九連隊に属して、仁川に上陸、戦地では山県有朋大将の指揮する第一軍に編成され兵站勤務や戦闘に参加する。若狭では大阪第四師団姫路第八旅団のもとに大阪歩兵第二〇連隊に属していたが、実戦には参加せず講和前後から占領地の守備にあたるにとどまった。ほかに近衛師団に従って出陣して台湾占領戦に参加した将兵も少なくなかった。 しかし県出身将兵が戦闘に参加する以前の早い時期に、戦争のゆくえを決する日本軍の大勝が次々にもたらされた。九月十六日の平壤の会戦と、十七日の黄海の海戦である。成歓・牙山の陸戦につぐ平壤の会戦は清軍を鴨緑江以北へ敗走せしめ、朝鮮における日本軍の勝利を不動のものとした。また黄海の海戦では日本の連合艦隊が黄海・勃海湾での制海権を確実なものにしたのであった。これらの勝利の飛報が県内に伝えられると、熱狂的な戦勝祝賀会が各地で催されることになった。福井市では九月二十二日、市民は一日の休暇をとり、小学校も臨時休校とし、各商店は戸ごとに日の丸を掲げ紅灯・装飾物でかざり紅白の幔幕をはりめぐらし、さながら全市は祭礼のようであった。「陸海軍大勝利大祝宴会」と大書した円形の大緑門をくぐった旧城内には、四〇〇〇余の大衆がつどい祝宴は盛大に行われた。二一発の祝砲がとどろき荒川邦蔵知事の祝辞と福井大隊区司令官穂積大尉の戦勝報告がなされたが、大群衆のなかでは、いっこうに声もとどかず、ただ大元帥陛下万歳、陸海軍万歳がとどろくばかりであった。生徒の軍歌が高らかにうたわれたのちは花火がひっきりなしに打ち上げられ、人びとはこもごも手杓で酒をくみかわした。おりしも余興にしつらえた張りぼての清艦定遠は放火撃沈され、石垣上の紙製・平壤城は打ち破られ大かっさいのなかを散会した(『福井』明27・9・22、23)。この大祝宴について新聞『福井』の社説「拡充せよ」はつぎのように共感を示した(『福井』明27・9・23)。 余輩は、素と当世流行の宴会を嫌ひ、曾て宴会亡国論を著はして一世を |

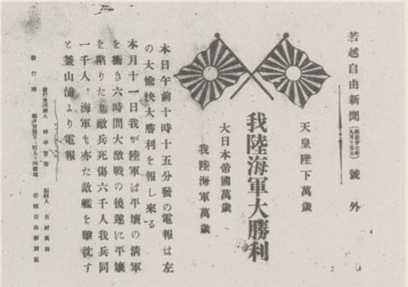

写真80 日本軍の勝利の号外 |

| 九月下旬、県下の町村は、いずこも祝砲がとどろき、花火が天空に舞い、祝宴でにぎわった。今立郡国高村村国(武生市)では、それまで農村のつねとして大祭祝日に日の丸を掲げる家は一村わずか二、三戸にすぎなかったが今回は一村をあげて、これを新調して軒並みに掲げて戦勝を祝い意気揚々と国民たることを誇るようになったという。今立郡有志は各町村ごとの祝宴に満足せず今立郡全体の大祝宴を計画したが、人気はいよいよ激昂して、すみやかに北京城を陥れたい、というのであちこちの社寺で敵国降伏の祈 |