| 明治政府は明治四年(一八七一)十月から十一月にかけて、三府三〇二県について錯綜した管轄地の整理を行い、三府七二県に統合した。また同年十月に「府県官制」(太政官第五六〇)、十一月に「県治条例」(太政官第六二三)を制定して新県の職員構成、職務内容などを規定した。福井県域では四年十一月二十日、従来の諸県が廃され、若狭国三郡および越前国今立、南条、敦賀の三郡をもって敦賀県が、越前国足羽、吉田、丹生、坂井、大野の五郡をもって福井県が置かれた。同時に岐阜、額田、木更津の諸県より越前国内にあった旧郡上、西尾、加知山県の管轄地がそれぞれ敦賀、福井両県に引き渡され、福井県域ははじめて地域的まとまりをもった二つの県に整理された(資10 一―八〇)。十二月八日には福井県参事に旧福井県大参事の村田氏寿(巳三郎)、同月十日には敦賀県参事に旧本保県大参事の熊谷直光(武五郎)が任命され、新県の体制作りが行われた。 | |

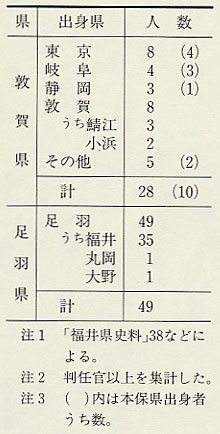

| 置県当初の両県の職員構成をみると、敦賀県では岐阜、東京、静岡の諸県出身の旧本保県職員が中核を占めており、一方福井県はすべて県内出身者で、しかも旧福井藩士族がほぼ独占している(表11)。福井藩以外の旧藩出身者は、貢租収納のための下級職員として、それぞれ一〜三人が採用されたにすぎない。これらのことから、政府は置県にあたって、越前、若狭両国の枠組みを生かしながら、若狭国(九万石余)に越前から今立、南条、敦賀の三郡(一四万石余)を割いて経済格差を是正、その中央にあたる敦賀に中央派遣の旧本保県の職員を移して敦賀県とし、残りの越前五郡(五五万石余)を越前では最大の旧福井藩(三二万石)に委ねて福井県を置いたと考えられる(図4)。 | 表11 敦賀・足羽県の職員数(明治5年)  |

図4 敦賀・足羽県の配置図 |

|

| 当時県名を旧藩名から県庁所在地の郡名に改称するという全国的な傾向がみられるが、四年十二月二十日、福井県は「人目一新ノ折柄、福井県名足羽県ト致改唱度」との伺いが承認され、足羽県と改称される(資10 一―八七)。越前には一〇万石以上の幕府領が錯綜して広がっていたが、一般に大名領に比べて年貢の取立てが緩く、他領とくに福井藩ではこのことを民政上の障害ととらえ、幕府領を藩の預り地にすべく再三願い出ていた(松平文庫)。この結果、幕末には約四万五〇〇〇石が預り地となっており、慶応四年(一八六八)、その残りの幕府領が預けられたことは、福井藩にとって長年の宿願がかなうことであった。そこで藩は、郡奉行を太政官に派遣し、これまでも幕威をかさにきて勝手気ままであり、朝廷の「御領」となったことでなおさら「驕傲増長」している新預地の農民に苛政ととられても、あえて従来の方針を強行したいと、政府の了解を求めた。これについて政府は、旧幕の悪弊に染まった「姦民共」を精々説諭し、「御一新」の趣意の徹底に尽力するようにとの書付を藩主に付与している(資10 一―一二)。 一方、大野郡横枕村(大野市)の有力農民野尻源右衛門の「諸用留」には、当時の政治向きに関する風評が綴られており、維新以来の状況については、福井藩士は元来怠けもので、悪政ばかりで領民は困っているが、この弊風が丸岡・鯖江・大野・勝山などの藩士にも及び、とくに御一新以来は本保代官所まで福井藩の預りとなり、国中が悪政ばかりになってしまったと酷評している。また、本保県の成立を福井藩知事の暴政により預り地が取り上げられたととらえ、さらに本保県の役人を「王臣」とよび、「専ら御仁政の由」と評価している。そこには福井藩に限らず藩支配は苛政であり、徳川幕府、明治新政府にかかわらず、本保代官所、本保県という中央の直支配は仁政であるという認識があり、新県の成立を明治新政府の直支配として評価し、大きな期待を寄せていたことがわかる。 福井藩にとってこれらの風評は予想されたことではあったが、三年十二月の本保県の設置、さらには四年十一月の本保県職員を中心とする敦賀県の設置は、旧福井藩士族である福井県首脳に少なからぬ影響をあたえた。このことが福井県(足羽県)の施政方針を転換させて、旧本保県の施政を踏襲させることとなる。五年一月には、旧県の隔意をなくし「旧習を洗除し互ニ協和敦睦を旨」とするよう管内に諭告して、柔軟な民政を展開することになるが、それも報われることなく、六年一月には敦賀県に併合される結果となった(資10 一―八九)。 一方、敦賀県の設置は、若狭一国を支配した小浜藩の実質的な解体であり、人びとに大きな動揺をあたえた。敦賀県新置直後の十二月、旧小浜県の民政担当役人は、敦賀県の支配は「御仁政」を施行するためであり、これまでと変わることがなく、各自が職業に精を出せばおのずとそのことがわかるはずだから、世上の風説に惑わされないようにと諭告している(資10 一―八四)。 |

|