| 寛政(一七八九〜一八〇一)期以降、海岸線をもつ藩はそれぞれ海防手当をしてきたが、攘夷論が高まるなか、嘉永三年(一八五〇)朝廷は幕府に対し海防強化を命じた。こうした状況のもと、各藩では「異国船手当」のための海防の体制を強化していくが、それの多くは民衆のいっそうの動員によってなされた。 嘉永四年、鞠山藩では領内の村々に対し、異国船を見掛けたならば、鞠山陣屋へ伝えるとともに、寺社等の鐘や太鼓を打ち鳴らし人足を集め、彼等に丈夫な装束を着せ、雨具を用意し、一昼夜の食物を携え、替えの草鞋を用意し、鹿鑓・斧・鉈・鎌・鳶觜などの手道具を持たせ、鉄砲を所持している者には玉薬・火縄を持たせて、定められた固メ場へ馳せ着けるよう命じた。固場所は、領内に鞠山陣屋・江良浦・阿曽浦・横浜浦・大比田浦の五か所あり、鞠山陣屋には鞠山・田結・田尻・獺河内・池河内・大蔵・高野・谷・小河・曽々木の各村、江良浦へは木崎・原・和久野・奥野・江良・赤崎の各村、阿曽浦へは挙野・五幡と阿曽浦のうち一〇〇人、横浜浦へは阿曽の残りと杉津・横浜の各村、大比田浦へは大比田・元比田・菅谷の各村の人々が動員された(獺河内区有文書)。阿曽浦の人数が阿曽浦の固場所だけで一〇〇人であったことからすれば、全体では二〇〇〇人前後の人数が動員されたものと思われる。 小浜藩は、安政五年(一八五八)に改めて海防強化をはかり、藩領の浦々に固場所を設定し、そこへの百姓の動員体制を構築した。その一つである三方郡遊子浦の固場所には、二一九人が動員され、鉄砲一〇挺、船一〇艘が準備された。動員数の内訳は、遊子浦三〇人、内陸の向笠村一〇〇人、南前川村七〇人、気山村二人、生倉村一二人、成出村五人であり、この内遊子浦の三〇人は船一〇艘に乗り組み、向笠村・南前川村のそれぞれ五人ずつ計一〇人が鉄砲の打ち手となり、生倉村・成出村が焚出しを担当した。また、動員の場合の一昼夜当たりの兵粮として、米二石一斗九升、味噌八升七合六勺、塩三二八匁五分が準備された(熊谷平兵衛家文書)。 |

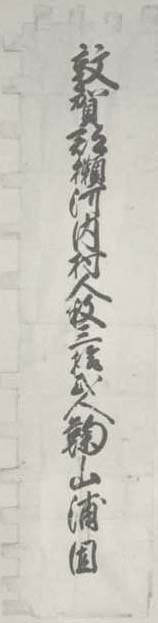

写真168 固場幟雛形 |

| こうした海防体制は、小浜や敦賀といった町場をも含めて、海を持つ各藩で幕末期には作り上げられており、そこに動員された数は膨大なものとなり、民衆にとっては大きな負担であった。 海防への備えは固場所への動員だけでなく、砲台を持つ陣地である台場築造への民衆動員としてもみられる。小浜藩の城下の川崎には安政元年にひとまず台場が築造されていたが、元治元年(一八六四)大改造が施された。小浜町奉行は、小浜の町に対し三月から四月にかけて免許・用達・身柄の町人六〇人を世話人に、一二日の間延べ約二万人を動員して川崎の海辺一六〇〇坪余りを埋め立てさせ、さらに家中・郷中へもその助成を命じている(団嘉次家文書、「布令書」)。 |

|