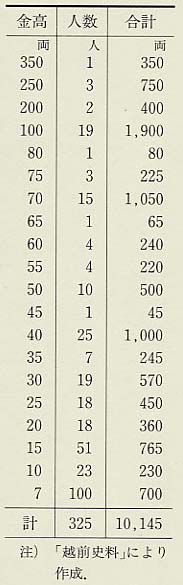

| 文久三年六月十七日、福井藩は、「天下之御為」に「御国務之御奉公」をするため慶永・茂昭がともに今度上京することになったが、近年の莫大の物入りで入用を賄いえないとの理由をあげ、町在に五万両の軍用金を課した。その内訳は、福井町・三国町にそれぞれ一万両、上領・中領・下領にそれぞれ一万両であった(「家譜」)。 表179は、福井町での軍用金の賦課の様子を一人当たりの拠出金高とその人数について示したものである(「越前史料」)。福井町での軍用金の負担は、三五〇両から七両まで拠出金の額に大きな差がみられ、その拠出は全戸を対象としたものではなく、山田大五郎・内藤理兵衛・山田又左衛門・山田五郎兵衛・山口小右衛門・茵屋理兵衛・竹内五兵衛などの御用達商人を筆頭に有力な町人三二五人に課されている。また賦課の方法は、御用達(七人、一六〇〇両)・太物屋(五〇人、一四二四両)・酒造(一五人、八〇〇両)・質屋(一四人、七六二両)・肴屋(二三人、六一三両)・糸屋(一四人、五四一両)・米屋仲人共(一五人、四〇三両)・道具屋(一一人、三四九両)・醤油屋(一四人、三四一両)・薬屋(九人、三二二両)・菓子屋(一〇人、二七七両)・布綛屋(一〇人、二七一両)・材木屋(八人、二二七両)・諸職人(一九人、一七五両)・小間物屋(八人、一六五両)・豆腐屋(七人、一四四両)・綿屋(五人、一三七両)・金物屋(五人、一三五両)・蝋燭鬢付屋(六人、一二六両)・紙屋(六人、一二四両)・瀬戸物屋(四人、一二一両)・荒物屋(四人、一〇〇両)・油屋(四人、一〇〇両)・紺屋(六人、八七両)・麩屋(四人、八五両)・餅屋(四人、八二両)・仕出屋(二人、三七両)・煙草屋(三人、三二両)など職種別に取り集められている(「越前史料」)。 |

表179 文久3年(1863)の福井藩 軍用金福井町人拠出一覧  |

| 小浜藩でも、慶応元年八月、領内に二万両の軍用金を課した。この軍用金賦課に当たって、藩はその理由を次のように領内に触れた。藩主忠義の所司代勤役中の物入り、京都・山崎辺の警衛、相次ぐ不時の出兵、藩主の交替による入用等々、ここ一〇年ほど毎年二万五〇〇〇両の支出増が続いており、それらはこれまで上方での借金や領内からの調達金によって賄ってきたが、もはやこうした手当てでは財政がまわなくなり、かつまた「暫世上穏ニ相成、御警衛等相止候迄」は警衛の役を勤めねばならないであろうし、そのための武備の手当ても必要となるので、「三百年近キ御国恩報する時節」と思いはなはだ難儀なことではあるが、領内から軍用としておよそ二万両を差し出すように、というものであった。さらに、この軍用金は今年限りではなく、毎年賦課されることが付け加えられている(団嘉次家文書、「布令書」)。 小浜の町には毎年三〇〇〇両が一〇年をめどに賦課された。町では、三八人の世話人が藩から命じられ、その世話人が四組に分かれて各戸の資力を調査し、その結果を町年寄のもとに持ち寄って、それを平均し各戸の負担額を決めた。そして、その賦課は明治元年(一八六八)の春まで続いた(団嘉次家文書、大本広次家文書)。 この軍用金は、村にも賦課された。村への賦課の方法や基準についてはわからないが、年貢を納めたうえの軍用金の賦課は村々にとって大きな負担であったと思われる。慶応二年十二月には、羽賀・奈胡・熊野・次吉・栗田・高塚・太良庄の国富組の村々は、軍用金を取り集めたものの不足が生じ、また当年はことの外不作であることを訴え、この夏に賦課された分の延納を願い出ている(高橋正尚家文書)。 |

|