| 利忠は、大野の蘭学振興の体制をさらに強化するために大坂から伊藤慎蔵を招いた。慎蔵は長州出身であり、緒方洪庵の適塾で塾頭をつとめた人物である。適塾では前出の龍湾・雲渓の後輩に当たる。安政元年にロシア軍艦ディアナ号が天保山沖に現われた時には、通訳として活躍している。 安政二年十二月九日、慎蔵は内山隆佐に伴われて大野にやってきた。翌十日には藩主利忠へのお目通りがかなっている。また、十一日には山崎譲・西川貫蔵も帰藩している。彼等はこの後、助教として慎蔵のもとで藩の蘭学指導に当たることになる。同三年二月二十六日には慎蔵が禄一〇〇石を給せられ、蘭学教授に任じられている。この時藩主利忠の前で行われた「仰渡し」をみると、藩の態度は非常に丁寧なもので、大雪の中遠路大野まで来てくれたことに深く感謝し、藩中の子弟への指導を「偏ニ頼入」っている。また、海防や地震により大破した江戸屋敷の修復などで出費がかさむ中で、一〇〇石の知行と一時金五〇両を与えるなど、慎蔵に対する期待の程がうかがわれる(「大野藩庁用留」)。これ以降慎蔵は、文久元年(一八六一)に辞去するまで蘭学振興の中心にあった。 大野藩では、蘭学修行の目的は西洋技術の修得と実践であるととらえられており、このことはとくに蝦夷地「開拓」に生かされている。蝦夷地「開拓」の総督は内山隆佐であり、彼の伺書に「乍不及漢学・蘭学其他西洋兵学・砲術・築城等之儀研究仕候ハ、唯学ヒ候事ニハ無之、其術を行ひ皇国之御為と存込罷在」と記されていることが、そのことを示している。さらに安政三年五月には、いったん入門した者は漢学・蘭学とも簡単にやめてはならないという諭達がなされるとともに、新たに蘭学館が開設され、慎蔵はその教授方を命じられた。また慎蔵は同年十一月には「明倫館御貯蔵之蘭書類預り」を仰せ付けられ、「外塾書生取扱之儀万端」を任されている(「大野藩庁用留」)。蘭学館開設以後、土田龍湾・林雲渓・吉田拙蔵等は蘭学教授の一線から退き、実務につくようになる。龍湾・雲渓は種痘・病院医療に、拙蔵は大野丸乗船・蝦夷地の探検に従事するようになるのである。蘭学館は翌四年頃から「洋学館」とよばれるようになる。大野藩旧蔵の書籍の蔵書印に「大野藩洋学館」とみえることから(『大野藩等旧蔵図書目録』)、「洋学館」が単なる通称でなく公式の名称として用いられていたことがわかる。 |

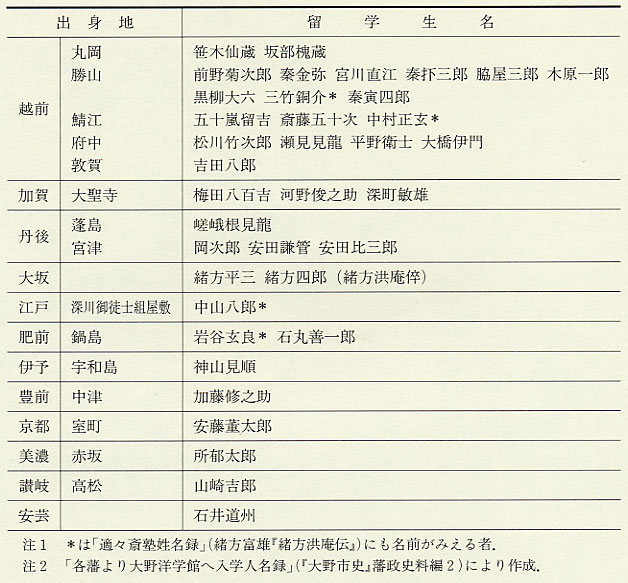

表153 大野洋学館への留学生  |

|

「各藩ヨリ大野洋学館ヘ入学人名録」(土井家文書)によると、安政二年から五年までの間に、丸岡・勝山・大聖寺・府中などの近藩はもとより、肥前佐賀藩や豊前中津藩など全国各地から留学生が集まってきている(表153)。この「人名録」と大坂適塾の門人帳である「適々斎塾姓名録」(『緒方洪庵伝』)を比べると、共通する人名がみえる。その中には、適塾で学んでさらにその後で大野にやってきている者がいる。また、「人名録」の中には緒方洪庵の二子、平三と四郎の名も見える。彼等は、洪庵の命で加賀大聖寺藩医渡辺卯三郎のもとで漢学を学んでいたのだが、洋学館開設のことを聞くと居ても立ってもいられなくなり、そこを飛び出して、慎蔵を頼って大野にやってきた。それぞれ一四歳と一三歳であった。それを聞いた洪庵は「若輩之身を以て大胆不敵之至不届至極」と激怒し、両人に勘当を申し付けている(内山良治家文書 資7)。 洋学館の具体的な教育方法については、慎蔵が適塾出身であることから適塾のやり方にならったものと思われる。洋学館の塾則によると、学問の目的は実用を旨とすることがうたわれている。適塾における塾頭に当たる者が、ここでは執事とよばれていたようである。館では、私の争論・博奕・飲酒・外宿・金銭の貸借等は禁止され、無断外出も禁じられ、門限が定められていた。席順は、爵位の高下、入門の前後、年令の長少にかかわらず、学業の優劣によって決めるという厳しい成績中心主義であった。適塾では八級制であったのに対し洋学館では九級制がとられ、さらに級外・無級もあったという。入門すると、まずオランダの文典を学び、次に蘭書の輪講に進んだ。また、安政五年二月の諭達に「幼稚ノ子弟八歳ヨリ漢学、十一歳ヨリ蘭学各々業ニ就キ、十七八歳ニ至ルマテ専ラ該学ニ従事シ、日夜懈ナク勉励セシムヘシ」とあり、就学年齢も規定されていた。 洋学館の経費については、安政五年四月に「総て収納米の四厘(一石に付き四升の割)を文武の費用にあて、身分の上下にかかわらず学習できるようにする。したがって藩士の給米の四厘を差し引き、それを芸事に関する費用にあてる」という諭達がなされた。すなわち、子弟が学問に就くと就かざるとにかかわらず、すべての藩士から一律に徴収するということである。 |