|

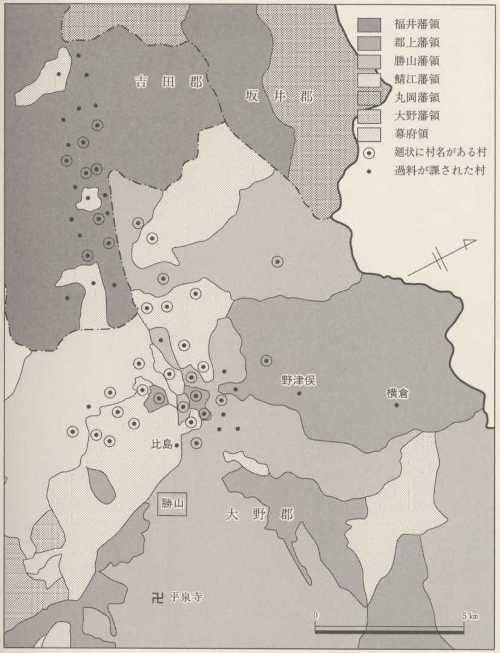

文政十一年末から江戸の寺社奉行所で一揆の吟味が開始された。江戸へ送られた者はもちろん、関係あると思われた六一か村(図22)の村々から代表が呼び出され、一揆の理由と参加者の確認を中心に吟味が進んだ(山内源太夫家文書 資7)。 郡上藩領細野村庄屋清三郎は、十一月二十一日に若猪野陣屋から呼出しをうけ、野津又・田名部・別所の三か村の庄屋と一緒に同二十四日に村を出立した。江戸では同藩留守居の指示した紀伊国屋方に宿泊、翌年にかけて奉行所の取調べを受け、文政十二年六月四日に帰国することができた。翌天保元年(一八三〇)四月二十五日、清三郎は再び江戸へ呼び出されて吟味をうけた。終了したのは六月二十九日、幕府の裁許が出たのは天保二年六月のことである(赤井富士雄家文書 資4)。 吟味は厳しく、当初捕縛され江戸送りとなった者や途中で入牢を命じられた者など一四人が吟味中に死亡した。清三郎なども、答え方によっては一命にもかかわると緊張した場面が度々だったらしい。裁許の内容は多くが牢死したこともあってか、それほど重くなかった。伝兵衛は材木の扱い方が「欲心ニ拘り後闇取斗」であるとして、田畑家屋敷取上げの上所払いとされたが、外の入牢者は放免となった。六一か村の庄屋・長百姓は「叱り」、惣百姓へは計四七九貫文の過料が課されて終わりを告げたのであった(赤井富士雄家文書 資4)。 吟味を通して明らかになったのは一揆側の真の目的である。伝兵衛は調べに対し、材木伐採が雨を呼んで一揆が起きたといわれるが、むしろ藩札の値段違いからではないかと答えた。勝山近郷は勝山藩札と福井藩札の両方が通用しているが、福井銀札は金一両六五匁五分、勝山札は六二匁三分である。ところが勝山町人が近郷百姓から米穀などを購入するときは福井札で支払い、町方から売り出す品物は勝山札で取り立てるため、村方に損失が多く困っている。これを是正させるため高島河原へ集まろうとしたのだと返答しているのである(山内源太夫家文書 資7)。 |

図22 文政11年(1828)勝山一揆関係図 |

|

この点は参加村々の範囲からもうなずける。参加したとして過料が課された図22の六一か村の範囲は広義の勝山経済圏と呼んでよく、両藩の藩札が併用されている地域である。両藩札の値段違いと勝山藩札を優先する勝山商人の商売方法に不満が高まったのは当然であったと思われる。幕府の裁許によれば、一揆の主導者は伊知地村・東野村等幕府領の百姓たちであったが、彼等はまず一般に流布している勝山地方の木材伐採による雨天の俗信を利用して伝兵衛宅を打毀し、そのエネルギーをもって勝山町へ押し寄せようとしたのである。 この一揆では勝山藩のみならず、福井藩・大野藩・鯖江藩・丸岡藩・本保役所・若猪野代官所が緊密に連絡しあい、鎮圧体制を整えていた。勝山藩は百姓一揆に初めて武力を行使し、死傷者まで出した。江戸での吟味は厳しく、長期にわたり百姓たちは精神的・経済的な負担を強いられた。郡上藩領の村々などは藩から各三〇両余を借用して出発、福井藩も費用援助を行っているが、不足分については村で都合するしかなかった。比島渡しを利用する舟組の鹿谷一一か村は、出府費用の負担方法を取り決めており(前川長右衛門家文書)、福井藩領吉田郡光明寺村では費用負担の割方をめぐり村方騒動が起こった(赤井富士雄家文書)。 とはいえ、百姓方はこれでひるんでしまったのではなかった。勝山藩領細野口村は文政十一年の年貢未納を藩から責められながら、なお救米を要求し一部を認めさせた。同年十二月には村の困窮を救うためにと、同村の百姓一二人が血判して「死而未来一蓮宅生之工夫」をすることを申し合わせている(下牧清三郎家文書)。また、勝山藩はこれらの経験を踏まえ、やがて新しい政策を打ち出すようになる。天保十二年、家老林毛川は藩政改革を行おうとするが、それは収入を材木に依存することをやめ、煙草・菜種・生糸などの地域特産物の専売によって藩財政を立て直そうとするものであった(第六章第二節)。 |