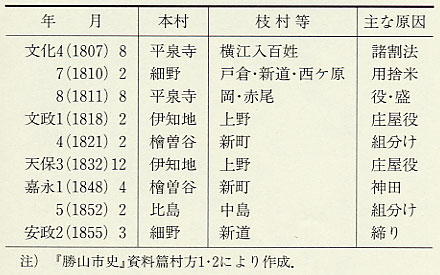

| 枝村に関する村方騒動が増加してくるのは、やはり江戸後期のことで、大野郡勝山地方では表135のような発生をみた。まず平泉寺村の場合である。同村は枝村の赤尾分三六三石余、岡分二五九石余を含め村高二八七四石余(「元禄郷帳」)を持つ大きな村であった。寛政五年頃、字横江の散田九三石余の耕作のため他村から百姓を入れ、ここも枝村的な扱いとなった。 |

表135 大野郡勝山地方の本村枝村騒動  |

|

寛政九年十月、横江入百姓は経営が安定するまで、本村並の村盛や人足負担を免除するよう願い出た。さらに同十一年冬、本村とは別に盛算用を行う「分盛」を求め、本村はやむなく負担内容を規定で確認し別盛を承認した。文化四年二月には山手米・用捨米・道引米等の割方が寛政十一年の規定に違反しているとして争いになった。天保十四年にも出入雑用負担の割方をめぐる対立が生まれた。このように横江は別盛を実現させ、独自の立場を強めるようになっていった(梅田治右衛門家文書)。 これとは別に赤尾・岡の両枝村でも文化七年十一月に別盛を求める声が上がった。枝村に関係のない出入の諸経費があり、また本村が村役人を小前層から入札で選ぶことを決定したことを批判し、枝村独自の村運営をしたいと要求したのである(『平泉寺文書』)。江戸初期からの枝村である赤尾・岡までが離反の動きをみせ始めたのであった。 幕府領大野郡桧曽谷村と同村枝村新町の場合は少し異なる。新町は豊臣秀吉の頃、北袋銀山の鉱夫が住み着いた集落であった。江戸期に入ると銀山はさびれ、残った鉱夫たちは貞享三年(一六八六)屋敷高として二七石五斗を認められ、檜曽谷村の枝村とされた。 文政三年冬、新町は本村が横暴であるとして、村三役を本村と枝村で交代に出すか、組分かれをしたいと本保代官所へ訴えた。だが本村側は反論した。枝村の者は今でこそ「御高百姓之顔を張」っているが、鉱山衰退後田畑の請作や小商で生活するようになり、仕方なく本村が「地名子」として認めてきたにすぎない。本村と対等とは絶対に認められないという(津田彦左衛門家文書)。 |

表136 寛政7年(1795)の檜曽谷村高明細  |

|

枝村が訴えた背景には、商品経済の発展とこの地方の越石の展開による百姓たちの成長があった。寛政七年の桧曽谷村の村高は表136のように入作が増し、本村百姓が支配する高は約八四石、対して新町村は七六石余を持ち、持高だけみれば枝村が本村と肩を並べつつあった。この地域全体を見ても、文化九年十二月、森川村(幕府領)に越石を持つ周辺一町九か村の百姓三〇人が、森川村の村入用に関して「新高持百姓」として結束して争う連判証文を定めており、その後文政八年にも同じように入作組百姓が同村と争うなど(平井忠五郎家文書)、越石持ちの力が高まっていた。文化九年の連判証文に名を連ねた新町の百姓四人の内の一人忠五郎は、文政十年には同地内に屋敷地を五軒分、森川村に六〇石余の越石を持ち、下男・下女各二人を抱え(笠松一夫家文書)、天保十一年には入作組百姓惣代として同村と交渉を行ったりしている有力百姓であった。このような経済的成長を背景に、新町は本村にその独自性を認めるよう迫ったのである。 とはいえ、本村側も容易に屈しなかった。新町が独立村となったのは明治十年代に入ってからで、それは前述平泉寺の枝村の場合も同じであった。枝村が本村と対等になることは江戸期には容易に認められるものではなかったのである。 |