| 寛永十四年、福井藩領丹生郡米ノ浦では小百姓と庄屋彦左衛門との間で、田畑の割方・村負債・夫銀の負担法等について争いが起こった。これは程なく決着したが、その直後の二月二十七日、今度は同浦年寄一〇人が、仲裁人の連署を得て、彦左衛門に宛てて証文を差し出した。その文中に「若庄屋何かと申付而ハ十人のとしより(年寄)壱ツニ罷成急度可申付候、又ハ小百性何かと申候ハゝ庄屋と十人ノ年寄壱方ニ罷成急度可申付候」との文言があり(玉村文書)、同浦には庄屋―年寄―小百姓という三つの階層があったことがうかがえる。そして、庄屋と年寄層は対立する面があっても、小百姓に対しては一致して対処していたことがわかる。 |

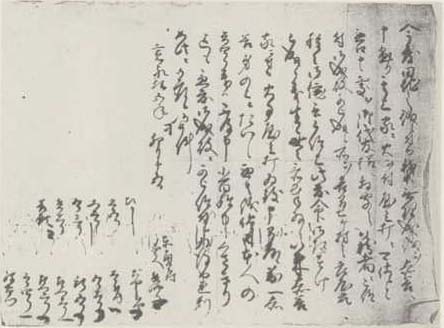

写真92 東角間村兵四郎詫状 |

|

もう一例あげると、同十五年四月十五日、今立郡東角間村の兵四郎が同村の有力百姓赤谷へ詫状を提出した。兵四郎が赤谷へ「無理成儀」を申しかけ、「家ニ火ヲ付やミ打ニ」するとまで悪口を言ったことが代官へ伝わり、成敗となるところを角間郷七か村の庄屋衆の「詫言」によって命を助けられたため、彼等への感謝と今後の身の慎みを誓約したものである。これには同村の小百姓たちも連署していた(赤谷吉左衛門家文書)。赤谷は太閤検地に際して一反八畝六歩の除地を許され、一六石余を保有する村内きっての有力百姓で、旧来の土豪的な威勢をもつ赤谷と小百姓との間には、この頃何かと対立が起こっていたのである。 このように前期の村方騒動は多くが旧来からの特権や権益、諸負担をめぐるもので、旧土豪層や庄屋・刀 |