| 近世中期における廻船経営の実態を、相木家の「儲留帳」で見てみよう(相木嘉雄家文書)。相木家は承応二年(一六五三)に丹生郡新保浦に移住し、漁業や廻船業を営み財を成した。ここで取り上げる廻船は、元禄十年に同家の又兵衛が親から一三〇石積、六人乗りの「はがせ船」、金四五両相当を預けられ、艫取や水主四人とともに、自ら船頭として乗り組んだ時のものである。なお、船型は「はがせ船」で船の積石数の割に乗組員は多い。 |

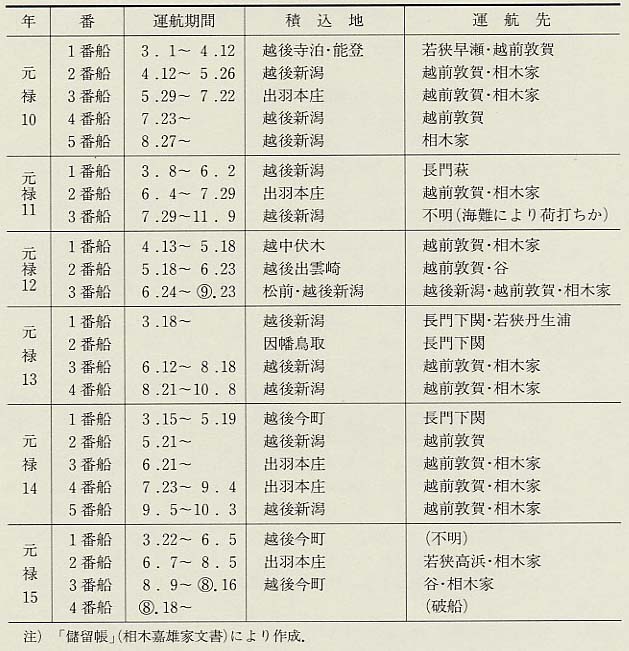

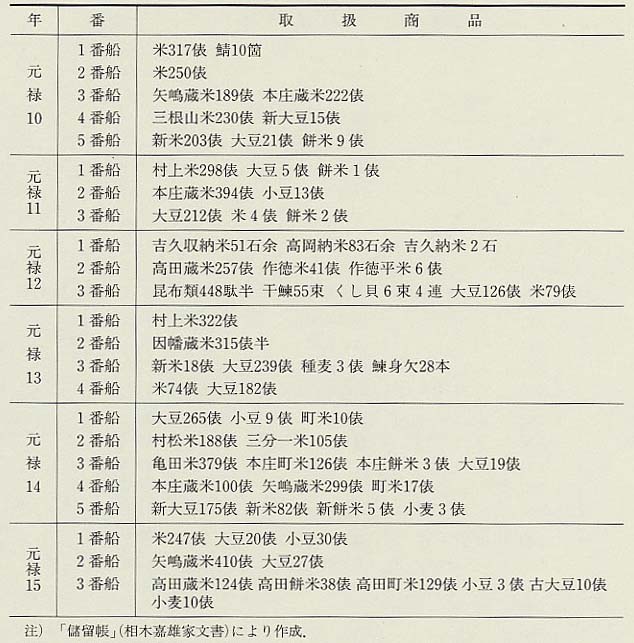

表103 相木家廻船の運航先(1697〜1702年)  表104 相木家廻船の取扱商品(1697〜1702年)  |

| 又兵衛の廻船の経営状況は次のようであった。表103は、元禄十年から十五年までの六年間の運航先を、表104は同じく取扱商品を示したものである。その運航範囲は、日本海沿岸を北は松前から南は下関にまで至っており、積石数から考えると驚くほど広範にわたるが、その中でも越後新潟や出羽本庄などと敦賀湊とを結ぶ例が多かった。また、その航海ぶりは年に数回往復するもので、当時の北国海運としては典型的なものといえよう。なお、敦賀湊を拠点湊と考えていたようで、同湊の川舟新三郎や高嶋屋とは年に何度も取引きしている。廻船の経営形態としては、米や大豆などの穀物を現金持参で買付けにいく買積が主であり、その中には地払いされた蔵米、すなわち領主米も含まれていた。なお、元禄十二年のように、昆布や干鰊などの松前物も取り扱っているが、それは買積であり、荷所船に雇用されたものではないであろう。収益については、例えば元禄十三年は四二両余、翌十四年は六三両余というように船代相当額かそれ以上の利益を得られたが、元禄十一年は三一両余の損失を招き、元禄十五年には難船して中荷銀もろとも船を失うなど、廻船業の持つ旨味と隣合わせの危険性をみせている。簇生しては消えていく一艘船主の廻船業とはまさにこのようなものであったのだろう。 |