|

江戸時代には、「いなご」や糠虫(こぬかむし)とも称された「うんか」(浮塵子)がたびたび甚大な被害をもたらしており、享保の飢饉なども蝗(江戸時代には「いなご」や「うんか」などの稲の害虫の総称)の大発生によるものであったといわれている。 これらの害虫を防除するため各地で「虫送り」が行われた。越前・若狭でも稲が実った盆前後に多くの村で行われていたようである。「大野町用留」には寛保元年六月二十五日の条以下各所にこの記録があり、町奉行に申し出て許可を得、清滝社で祈 この他坂井郡の田島村でも、天保十四年や嘉永五年六月に虫送りを行うことを願っており(池邑善兵衛家文書)、同郡青野木村、高塚村でも糠虫の発生がおびただしい年には、七月中旬より虫送りを行っている(佐藤禮三家文書)。また、大飯郡上下村でも、七月七日の夜から十三日まで虫送りを行うことが恒例になっていた。この時、海岸に向かう道で、同じように虫送りを行っていた下薗村、市場村の者と喧嘩口論になることがしばしばあったようで、弘化四年(一八四七)には、下薗村、市場村の者が別の道を通って虫送りを行うように上下村から願い出ている(村松喜太夫家文書)。 しかし、この虫送りも、大蔵永常が述べているように、羽のない虫にはまったく効果がなく、羽のある虫にしても、居場所を移動させるぐらいに終わったようである。これに対して大蔵永常が『除蝗録』で勧めているのは、田に鯨油を撒き、油の浮いた田の水に虫を払い落として殺す方法である。伊藤正作も「農業蒙訓」の中で、『除蝗録』に述べられている鯨油の効用を紹介するとともに、 |

|

| 若越の間に油桐の実を製して油とす、此油諸虫を殺すに尖き功あり、鯨油ハ田に引て跡日和よからざれバ虫蒸て増つく也、桐油は一遍にて日和に不拘蒸て増こと少なし、桂心椋の実にてしぼる油諸国に勝りてききかた多し、越前敦賀より出す油を、田の水に一反に四五合を一滴づつ落、跡をしのべ竹にて撫払、虫水中に落て死す、跡水を流し新なる水を水口より懸べし、 | |

| と述べて、若狭や越前の特産であった桐油の効能を力説している。 稲の病では「いもち」(稲熱)の被害が多い。とくに夏の気温が低かったり、多雨多湿の年にはたびたび多くの被害をもたらした。安永九年(一七八〇)の丹生郡和田村や文政八年の南条郡北府村など、稲熱によって大凶作となり、減免を願っている例も少なくない。 こうした稲熱の発生は、多くは天候不順によるものとし、なす術もなく被害を被っていたが、江戸時代後期にはその原因を究明し、対策を考える者も現れた。摂津国の小西篤好は、文政十一年出版の『農業余話』で、稲熱は根から起きること、その対策としては、苗代に籾を厚蒔にしない、植付けを遅くしない、耕土を薄くしないことを説いている。 また、伊藤正作は、「農業蒙訓」の中で、以下のような方法を紹介している。一、田に冷いもぢ入たるには、一段(反)に塩三升五合程の積りをいかきに入れ、稲葉の上より振りかくべし、石灰などかくべからず、根より腐るなり、清水気有る田ハ暑つよければ水蒸ていもぢ附なり、それには四方に手溝を引、急ぎ水を落すべし、 |

|

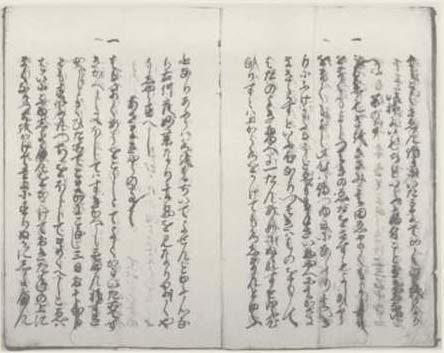

写真31 「諸作手入之事」(部分) |

|

| この他、遠敷郡下田村の所平の書き残した「諸作手入之事」(柴田一男家文書)には「いねにいもぢといふ病付こと有、まじない薬の事」の記載がある。科学的な根拠やその効果については、はなはだ疑問があるが、百姓の経験に迷信なども入り交じった当時の農法の一端を示すものと思われるので紹介してみたい。一、うど・ゑもぎ(蓬)をきさ(刻)み、其田ゑまく(蒔)もよし、すゝ(煤)をまくもよし、つはき(椿)のゑだ(枝)をさすもよし、あふら(油)をまくもよし、此心ハ、朝つゆ(露)日にあたり、其いきりにふけわたる、うど・ゑもきくさ(臭)い物ゆへに、其かざにまきら(紛)かすといふ心なり、つはきハ、は(葉)のをもて(表)はだ(肌)のよき物ゆへに、一たんあめ(雨)にぬれ(濡)すとゆふ心なり、すゝハ、上から水をかけても水しまんとゆふ心なり、あふらハ、水をはぢいてよせんとゆふ心なり、右何も妙薬なり、其気を見なり、早くやうしやう(養生)すへし、 | |