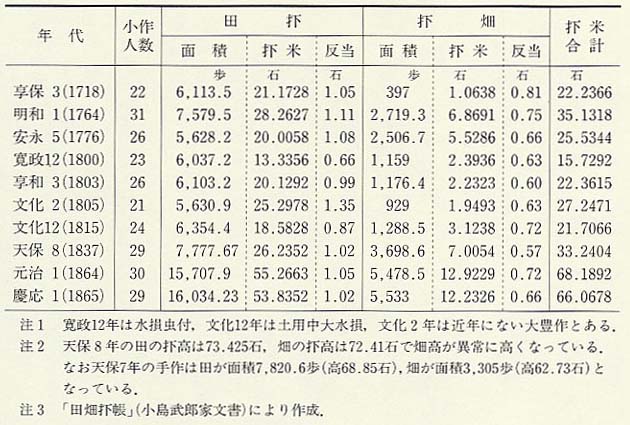

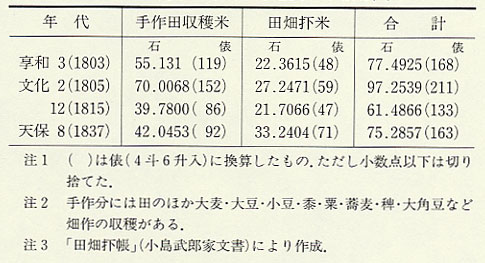

小島家の経営は、天保(一八三〇〜四四)頃までは野中・野中新両村の田畑の手作経営が中心で、その後 (小作)中心に変わっている(表51・表52)。 (小作)中心に変わっている(表51・表52)。 は享保期の八冊の は享保期の八冊の 帳によれば、前年暮に小作人と 帳によれば、前年暮に小作人と 米について決定契約している。 米について決定契約している。

まず現地で小作人と立ち会って、斗代(反当の 米)を町升で六斗代・七斗代・八斗代・九斗代というように決める。これは前年までの実績をもとにした地域の相場である。次に 米)を町升で六斗代・七斗代・八斗代・九斗代というように決める。これは前年までの実績をもとにした地域の相場である。次に 田畑の面積を歩数で表し、これに斗代から出した歩当たりの数値を乗じてだす。さらにこの数値を京升(町升の一五パーセント増し)に換算し、その四斗六升を一俵とした俵数で表していた。 田畑の面積を歩数で表し、これに斗代から出した歩当たりの数値を乗じてだす。さらにこの数値を京升(町升の一五パーセント増し)に換算し、その四斗六升を一俵とした俵数で表していた。

ところが明和(一七六四〜七二)以降の 帳では、反当たりの斗代を設定し京升に換算するのは畑のみとなり、田の 帳では、反当たりの斗代を設定し京升に換算するのは畑のみとなり、田の 米はまず歩当たりの籾を京升で八合とか七合とかいうように設定し、これを具体的 米はまず歩当たりの籾を京升で八合とか七合とかいうように設定し、これを具体的 田の歩数にかけ、さらにこれを五合摺の米(籾八合は五合摺で米四合)で表した。一俵は京升四斗六升であることは従前どおりである。歩当たりの籾の設定は地域の相場であるがとくに豊作・悪作などには歩刈りを行って修正した。歩刈りは任意の箇所で一〇株刈り取り籾量を出し、一歩の株数を八八(八列八株)六四株、または八七(五六株)として歩当たりの籾量をだし、それを勘案して 田の歩数にかけ、さらにこれを五合摺の米(籾八合は五合摺で米四合)で表した。一俵は京升四斗六升であることは従前どおりである。歩当たりの籾の設定は地域の相場であるがとくに豊作・悪作などには歩刈りを行って修正した。歩刈りは任意の箇所で一〇株刈り取り籾量を出し、一歩の株数を八八(八列八株)六四株、または八七(五六株)として歩当たりの籾量をだし、それを勘案して の籾量を決定した。表51でもわかるように の籾量を決定した。表51でもわかるように 米は豊作悪作の年は別として享保期より幕末期まであまり極端な変化はない。豊作時には小作人の取り分は少し増えたであろうが、悪作時には苛酷であったことは疑いない。 米は豊作悪作の年は別として享保期より幕末期まであまり極端な変化はない。豊作時には小作人の取り分は少し増えたであろうが、悪作時には苛酷であったことは疑いない。

先述のごとく享保改革の後半期の越前における幕府領の各村明細帳には小作米が記されている。坂井郡を代表するものではないが元文二年(一七三七)の野中組一九か村の「田畑屋敷質入并小作入上直段付帳」(小島武郎家文書 資4)があり、まとめてみることができる。これには「古来ハ壱石壱斗迄」と過去の最高額が記されているが、いずれも元文二年段階より高額となっており、これでみる限りこの段階までは小作米は下降ぎみであったことがわかるのである。一方領主貢租も下降ぎみであったので、結果的には地主有利に推移したものと思われる。 |