手作中心から が一般的になり、大高持が が一般的になり、大高持が に重点を置くようになってくる目安は史料の面からみると小作関係証文や小作台帳たる「 に重点を置くようになってくる目安は史料の面からみると小作関係証文や小作台帳たる「 帳」、村の土地台帳に面積・石高と並んで 帳」、村の土地台帳に面積・石高と並んで 米の表示が現れる頃である。また売券類にも小作関係をうかがわせる内容のものがあり参考になる。土地台帳に 米の表示が現れる頃である。また売券類にも小作関係をうかがわせる内容のものがあり参考になる。土地台帳に 米の表示されている早い例は今立郡金屋村の寛文三年(一六三三)の高反別帳で村高一六六石八斗七升五合(百姓四軒)の全田畑一筆一筆に面積・石高・ 米の表示されている早い例は今立郡金屋村の寛文三年(一六三三)の高反別帳で村高一六六石八斗七升五合(百姓四軒)の全田畑一筆一筆に面積・石高・ 米が記されている。その 米が記されている。その 米の合計は九一石八斗五升で村高の五五パーセントとなっている。小作関係証文は元禄(一六八八〜一七〇四)期以後に、 米の合計は九一石八斗五升で村高の五五パーセントとなっている。小作関係証文は元禄(一六八八〜一七〇四)期以後に、 帳は享保(一七一六〜三六)期以降に多く現れる。 帳は享保(一七一六〜三六)期以降に多く現れる。

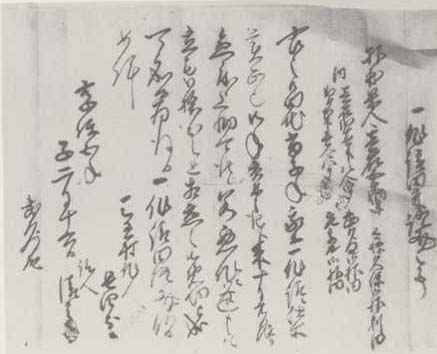

延宝二年(一六七四)から貞享二年(一六八五)までの一二年間に、田五四石余、山六〇か所を永代売買で集積し、貞享二年には持高一三三石余となった丹生郡樫津村田中甚助は、その書置で「田方下し候而手作少可仕候、牛馬・下人多召遣候事大悪事也」とまでいって、 に重点を置くべきことを強調している。下人や牛馬の費用が手作の採算があわなくなるほど高騰したことがうかがわれる(田中甚助家文書 資5、本節第四項)。 に重点を置くべきことを強調している。下人や牛馬の費用が手作の採算があわなくなるほど高騰したことがうかがわれる(田中甚助家文書 資5、本節第四項)。

元禄九年丹生郡大森村の二三歳の後家千代は、幼子二人をかかえ家の維持が困難となったので親戚一同の勧めで同郡田中郷天王村から後夫を迎えることにした。その時、親戚代表が相手後夫方に渡した覚書によると、千代の家の経営の実情は次のようであった。(1)持高一〇六石の手作と による収入、これは による収入、これは 米がその年の「免」によるので一定せず、具体的にはここで書き上げられない。近年村は困窮続きで 米がその年の「免」によるので一定せず、具体的にはここで書き上げられない。近年村は困窮続きで 米は下がり続けて二、三年前までは免三つ五、六分であったものが今年は二つ八分となっている。今後は手作経営に切り替えたほうがよいと思われる。なお一五石は後々譜代二人に譲り独立させることになっている。(2)山の収入は米二五俵と銀一〇〇匁である。(3)そのほか蚕五、六〇枚飼う分の桑畑、自家用の茶畑などがある。(4)油は作らず、ともしびの分を買い立てている。(5)来年八月までの「作喰」は準備ずみである。(6)家族は三人(後家と幼子二人)、労働力としては譜代下人男四人・女四人、馬一匹である。(7)年貢未進や家計支出で三三両の借金が残っているというものであった。ここでいう免は高に対する 米は下がり続けて二、三年前までは免三つ五、六分であったものが今年は二つ八分となっている。今後は手作経営に切り替えたほうがよいと思われる。なお一五石は後々譜代二人に譲り独立させることになっている。(2)山の収入は米二五俵と銀一〇〇匁である。(3)そのほか蚕五、六〇枚飼う分の桑畑、自家用の茶畑などがある。(4)油は作らず、ともしびの分を買い立てている。(5)来年八月までの「作喰」は準備ずみである。(6)家族は三人(後家と幼子二人)、労働力としては譜代下人男四人・女四人、馬一匹である。(7)年貢未進や家計支出で三三両の借金が残っているというものであった。ここでいう免は高に対する 米率で困窮の村にあっては 米率で困窮の村にあっては 米率が下がり貢租に引き合わなかった様子がうかがわれる。 米率が下がり貢租に引き合わなかった様子がうかがわれる。 制度にはまだ不安定な要素もあったことを示している。 制度にはまだ不安定な要素もあったことを示している。

享保三年丹生郡天王村の内藤武左衛門は、自己の名請地である全田畑屋敷山林一〇〇石五斗の一筆一筆の有坪と 米を書き上げた「高百石五斗田畠山切畑 米を書き上げた「高百石五斗田畠山切畑 付帳」を作成している。それによると、 付帳」を作成している。それによると、 米は田方六六石八斗九升、畠・畑方一四石一斗一升七合、屋敷一石三斗、山林二石三斗と山手銀であり、総計は八四石六斗七合となっている。この一〇〇石五斗は手作分と 米は田方六六石八斗九升、畠・畑方一四石一斗一升七合、屋敷一石三斗、山林二石三斗と山手銀であり、総計は八四石六斗七合となっている。この一〇〇石五斗は手作分と 分とに分かれるのであるが、それについての記載はない。それは請作人が毎年契約によって決まるからである。 分とに分かれるのであるが、それについての記載はない。それは請作人が毎年契約によって決まるからである。 |