|

まず、近世における若越の農業が、どの程度まで発達し、どのような特徴を持っていたかについて、基本的な数値をしらべて考えよう。 ただ、近世にはいくつもの藩が個別に政治を行ったことや、史料が残っていないなどのため、越前国、若狭国といった大きな単位で概観することができない。そこで、明治初年に新政府が全国に行った調査統計を利用する。それは明治になった当初の発達・変化を含んでいるが、明治初年は総じて藩政時代の発達程度を大きく超えるものではないとみられているので、近世農業発展の到達度を推しはかることができる。なお、留意しておきたい点は、幕末の安政(一八五四〜六〇)期に日本が鎖国を解いて外国と貿易を開いた結果、生糸が大量に輸出されて養蚕・製糸業が急速に発展し、他方で木綿生産が凋落するといった変化があり、それが若越地方にもそれなりの影響を与えていると考えられる。以下で示す表の繭・生糸生産などは開港後二〇年ほどを過ぎた時期のものであることを念頭に置いて読むべきであろう。 また、明治初年の調査にはある程度の不十分さ、不正確さがあることも指摘されている。例えば米の反収は地価修正をきらって実際より三、四割ほど過小であり、農産物も三割程度少ない数値であろうといわれるなど。それは越前でも同様の傾向があったと思われる。丹生郡西大井村では明治六年(一八七三)の反収を田一反につき上り米(収穫米)一石八斗、畑一反につき大豆九斗と書き上げた書類があるのに、明治十三年の「収穫表」では一等級の田方でも一石二斗、畑方七斗六升であり、田方(一等級から一三等級)の平均反収は一石一才、畑方(一等級から一二等級)の平均は四斗となっていて、地租検査の結果も田一反の平均収穫米一石四斗七升三合、畑四斗七升と定められている(西大井区有文書)。したがって、ここで検討する統計的数値は大方の目安とみなさねばならない。なお、以下の検討では全国の数値について中村哲『明治維新の基礎構造』を参照する。 |

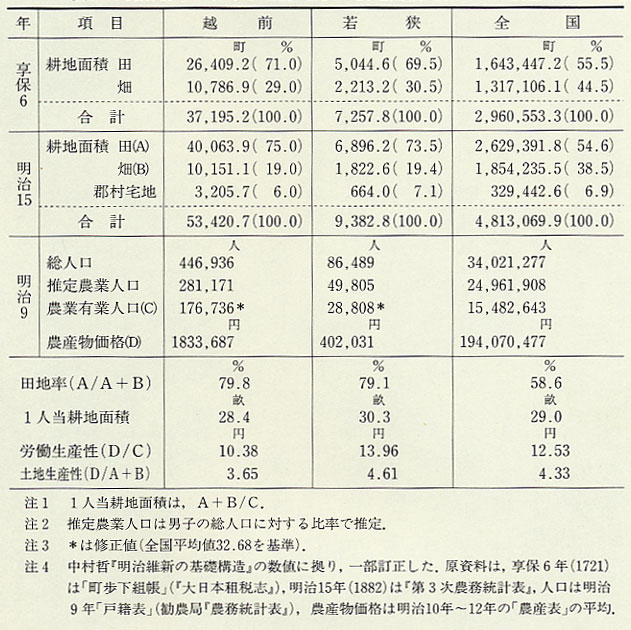

表31 明治初年における越前・若狭の耕地面積・農業人口・農産額  |

|

さて、表31は、若越農業の基礎的な数値を掲げたものである。必要な数値はまだあるが、今はこの限りで検討しよう。近世中期の享保六年(一七二一)の耕地面積も添えたが、明治十五年までの伸び率は越前一・三五倍、若狭一・二倍で、全国平均一・五倍より低い。この点は『通史編3』第三章第一節で説明したように太閤検地の厳しさにもよると考えられる。 耕地面積・農業人口・農産物価額から計算した、表の下欄に示した農業生産力などをみると、若狭・越前は田地率が高く、北陸の米作地帯に属している。また、他の北陸諸国と同様に米の単作地帯であったことは、越前について「田方ハ二作ヲ得ルモノ極メテ少シトス」「畑方ハ麦作登熟宜シキヲ得ス」、若狭について「寒威自ラ酷烈、穀草ノ生育亦遅シ、故ニ全管大約一作地ノミ」(「府県地租改正紀要」)という報告文からも知られる。 一人当たり耕作面積は全国平均に近い三反程度であり、半島・島嶼の能登・佐渡を除く加賀・越中・越後も同様であるが、この北陸地方は一毛作地帯の中で一人当たり耕作面積の少ない地域であった。また反収は越前が最も低くなっている。労働生産性、土地生産性は、全国平均および北陸地方と比べて、いずれも若狭は高く、越前は低い方であるが大差ではない。 このように越前・若狭は北陸の米作単作地帯にあって、土地生産性も労働生産性もおおむねは全国の平均並であった。しかし、一人当たり三反以上を耕作する東北地方よりも集約化が進んでいるとみられ、他方で二反台を耕して生産性も高い裏作地帯とは様相を異にしていた。日本の近世農業は近世中期までには単婚家族に適合的な経営が成立するといわれるが、若越でもそうした条件があって集約的な農業が行われていたと考えられる。 その集約的農業は労働力の高度化と多投を必要とするが、そのためには金肥の使用、農具の改良などの労働節約的な技術的進歩や余業の展開や季節的な労働力配分の合理化などをともなっていた。この点は、本節のほか、本章第三節で触れる。 |