| 三大河川などの大河をせき止め、用水路に引き込む工事は、多くの労力と技術を要する大事業であった。その場合川の深さや、流れの速さなどによって、色々な技法が用いられた。 堰には、川に多くある玉石をただ積んだだけのもの、蛇篭と呼ばれる竹で編んだ縦長・横長の篭(竪篭・横篭)に玉石を詰め、周りに三、四本の杭を打ち込み、流されぬように藤蔓で縛り付けたもの、沈枠と称し木で組んだ四角の枠の側面に縦横に細い木を結び付け、玉石を入れて川底に沈め、周りに杭を打ち込んで藤蔓で固定したもの、また三俣・牛などとも称され、三角錐または三角柱を横にした形に木枠を組み、これに蛇篭や石を詰めた俵を入れ、川底に打ち込んだ杭に結び付けて固定したものなどがある。これに粗朶柴や莚などを結び付けることもあった。しかし玉石の間をくぐり抜ける洩れ水もあり、大水のさいには水が堰を越えることもあった。 また、小規模な堰のなかには、川の中に何本かの杭を打ち、それに粗朶柴を結び付けたもの、胴木と称した角材を川底にすえ、これに柴を掛けたもの、杭に竹の簀子を掛け、それに莚を掛けたもの、石や砂を詰めた俵を積んだもの、たんに丸太を投げ渡したもの、石を積み上げたもの、大きな岩をいくつか並べたものなど様々であった。 用水の取入口は、鳴鹿大堰のところで分れる裏川のように、たんに分流になっているものと、足羽郡の酒生用水・徳光用水などのように水門から取り入れるものがあった。 |

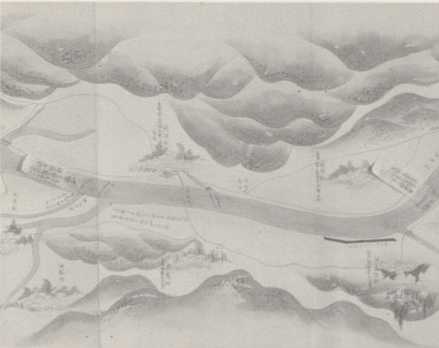

写真97 酒生用水と徳光用水(「足羽川の図」) |

写真98 鳴鹿大堰の大樋 |

| 石や木や竹で水路を作り用水や飲水を引く樋も各所にあり、川や用水の上に架かるものは筧、川底や地下に敷設したものは底樋・埋樋などと称した。「九頭竜川之図」には、勝山用水が女神川と交差する所には底樋が記されており、「足羽川之図」には市波開田用水の筧が山谷川の上に五間にわたって敷設されていた。 芝原用水の一分流は八軒町の閘門より三味線筧で福井城の堀を越えて城内に引き込まれ、上水として利用されていたことも知られている。「新江記録」(高椋節夫家文書)によれば、九頭竜川の裏川から取水する新江用水には、取水口から末端までに筧五七、埋樋六三、底樋二、樋が交錯する違水道が五つあったことが記されている。 十郷用水には水量を調節する施設として横落堤があった。用水不用の節には、堤を崩すことによって不用になった水を近くの兵庫川に落とし、用水の必要な春にはまた築き直した。こうした作業を毎年繰り返していたのである。また、十郷用水には「御定水閘」などもあり、ここで用水はいく筋にも別れたが、ここの水門の開閉によって、それぞれの用水の水量の調節を行っていた。 排水のための水門もあり、足羽川には、芝原用水の分流である明里四ケ用水の悪水落しの水門があり、九頭竜川には長さ三間、内のり幅三間、高さ一丈二尺で三二か村立合いの山岸村水門などもあった。 |