| 年代は下るが、本節第二項でも触れた天明七年(一七八七)の「31」(飯田廣助家文書 資6)によれば、同村は百姓二一軒、水呑二五軒、譜代家持三一軒、道場二軒で村高二一五石余のほか近村に越石数十石を持っていたが、注意したい点は譜代家持のうち三軒が越石の高を持ち、また水呑のうち一〇軒に持高が記されていることである。譜代家持は越石三石四斗九升四合、水呑は高一斗が最も多い持高であるが、他方で六升とか九升九合の持高の「百姓」がいるのである。そして持高九升九合の百姓は譜代家持一軒と地借一軒を抱えていた。山稼ぎもあるので持高だけを基準にはできないが、譜代家持・水呑の百姓化が進んでいる状況をうかがうことができる。例えば同じ今立郡水海村の例であるが、享保十八年(一七三三)に譜代の者が質流れになった高一石八斗余を居屋敷ともに買い取って「百姓」になっている(第三節)。 また、次のような例がある。宝暦十三年(一七六三)に今立郡西角間村の譜代家持が代銀を払って地親から高を預り耕作していたが、前年の年貢を未進した。そこで地親は代銀を返して高を引き取ると申したところ、その高は頼母子講の質に入れてあるので講が済むまで待ってほしいと願った。地親は、このようなわがままを許しては他の譜代家持に示しがつかないと考えて大庄屋へ訴え、代銀を受け取り、高を返すよう求めている。この場合は、地親の持高のうちで高を分けてもらったものではあるが、代銀を出しており、質入れしたのも私有に近い意識があったためではなかろうか(飯田廣助家文書 資6)。 このように、まだ自立しきれていない存在形態は、一方で、ごく少ない持高や請作では地親に頼らざるをえない面があったからであろう。天明七年に七五石余を所有し、東俣村で最大の高持で足利氏家臣の系譜ももつ彦次兵衛(飯田)家には「諸議式覚帳」(飯田廣助家文書 資6)という記録がある。そこには農作 |

|

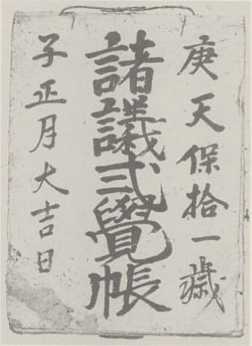

| 業の時や節季の祝い事の時に、労働を提供した人に饗与する食べ物などが克明に記されている。それは享保期、明和期(一七六四〜七二)以来先格としてきたものであるというが、同家で仕事をする人には「内之者」「家頼」(家来。さらに内家頼と外家頼に区分)「出入廻り」の区別があった。仕事は頻繁であり、仕事の種類と量によって右の区分ごとの勤め方が決まっており、その時々の食事や給物も複雑に区別して定められていた。このようにして同家の田畑や山の大経営が行われ、また譜代家持・地借の者は労働の提供によって生計を補完、維持していたのである。 |  写真85 諸儀式覚帳 |

| この記録は幕末の天保期(一八三〇〜四四)に書かれているが、その動機は、天保十三年に山は大方を |

|