| 近世領主の支配下に入った村は、庄屋を通して年貢・諸役を勤め、領主の法規制を受けたが、その庄屋が設置された年代が直接にわかる史料は見つかっていない。そこで、史料上の初見を調べると、次のごとくである。 まず、慶長三年(一五九八)八月十一日付で木村由信が、敦賀の西福寺へ宛てて「其村之しやう屋二郎右衛門」に寺領のうち田一反四畝(分米二石二斗四升)を永代の扶持として渡すよう命じた書状がある(西福寺文書 資8)。木村は検地奉行で、その時に二郎右衛門が才覚をもって馳走した(かけ廻った)ので給田を与えたのである。ただ二郎右衛門は同年六月の検地定書請状の署名に「政所」と肩書しているので、右の「しやう屋」が役人の呼称として定まったものと断言できない。次に慶長四年四月二十一日付で足羽郡飯田(半田)村庄屋・年寄から二上村庄屋・惣百姓宛に、村内に江筋を通すことを認め、かつ江代を取らないと定めた一札があるが(加藤源内家文書 資3)、二上村に保存されてきたこの文書は内容・書体などから真偽について一考を要すると思われる。もし、前者が役名とすれば庄屋は太閤検地のさいに設けられたことになり、後者が真とすれば結城秀康入封以前の設置となる、合わせて考慮すべきである。 次いで知られるのは「慶長五年」と付箋のある子二月十九日付、福井藩年寄「本(本多)伊豆守・今(今村)掃部助」が坂井郡山岸村等三三か村へ宛てた鎖堤築立方申付状で、文中に「村々之庄屋罷出、入用算用可相究候」(林三郎左衛門家文書)とある。しかし、結城秀康が入国するのは翌年のことであり、この子年は年寄連署の点から慶長十七年に特定できる。 慶長七年になると十一月四日付坂井郡滝谷村庄屋宛の今村盛次人夫役免許状写(滝谷寺文書 資4)、十一月二十日付の丹生郡大味浦庄屋二名宛の山手銀請取状と十二月晦日付の同浦年貢請取状がある(刀 |

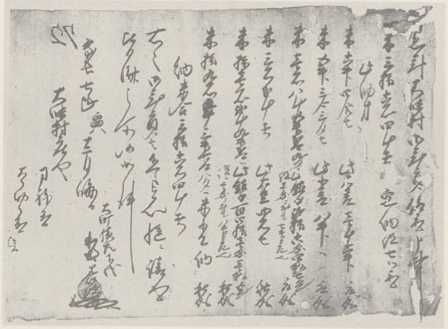

写真80 大味浦皆済 |

| 以上から、庄屋の役名の確実な初見はいまのところ慶長七年十一月である。ただし、領主支配関係の文書でも庄屋役の者に庄屋の肩書を記さずに個人名だけを記した例は多くある。例えば、前記大味浦庄屋は刀 他方、村相互の取決めなどの文書では、差出や宛名は大部分が「惣」「惣中」「百姓中」「惣百姓」とか、その代表者を指す「惣代」「惣老」「名代」「年寄」「番頭」「肝煎」「長百姓」などである。庄屋がその役名で名を連ねている例は、前記の慶長十一年河内村一札など寛永期(一六二四〜四四)以前に数例あるが、右の村方の代表の名称ないし「百姓中」などと並記されている。 こうして近世初期の若越では、村内・村相互の百姓同士の問題は村惣中・惣百姓として扱い、その村惣中・惣百姓は惣代・年寄などという村のおとな衆が主導していたとみられ、庄屋はもっぱら領主の行財政関係を担当する役人であった。 しかし、この両者が必ずしも対立関係にあったとみる必要はない。庄屋は惣村の年寄百姓・頭百姓でもあった。例えば、敦賀郡田尻村では村内が南条と北条に分かれていて、それぞれに「頭百姓」が二人いた。この四人が、庄屋と年寄役を一年替りに勤めていたという(澤本弥太夫家文書)。 初期には庄屋と村の年寄衆は相談し合って村を運営したと思われる。寛永十二年、三方郡世久見浦では枝村の食見から出入を申しかけられた時、庄屋・年寄一〇人が寄り合って、従来の置目(村法)に従い、互いの不満を言い合わず、食見に有利なことは言わないなどを誓約し合って結束を図っている(渡辺市左衛門家文書 資8)。慶安三年(一六五〇)の今立郡水海村では五人の者が、互いに相談して万事公儀のことを決める旨を連判して誓っている(鵜甘神社原神主家文書 資6)。この村は枝村があったためか、この五人はそれぞれの組下をもつ者であった。また、正保二年(一六四五)に足羽郡芦見谷の所谷村では四人の者が仲直りをして一年回りに庄屋を勤めることとし、盛割・年貢米なども互いに相談して吟味すると請け合っている(松浦平六家文書 資7)。比較的年代の早い事例を拾ったのであるが、いずれも不和の要因を抱えながら(それゆえに誓約の一札を残し、今にそれを知りうる)、年寄衆の相談で行政村も運営されたのである。 |