| 藩の統治形態は高須時代の方法をほとんど踏襲していたと思われる。一般に民政は二、三人の担当奉行の下、奉行会所または奉行私宅で行われた。年貢については奉行が免状を発給し、徴収は奉行配下の二人の代官とそれぞれの下代が分担した。代官は領内のほぼ半分ずつを担当したが、その村々はともに北から南まで含み、地域的にまとまってはいなかった。領民の支配に関しては、入封直後の元禄四年九月、掟一九か条を村々へ布達してその徹底を図った。公儀法度の遵守、キリシタン宗門の禁止、勝手な訴訟や風儀の乱れ防止、他領への奉公禁止や外部不審者の監視などを目的としたものである。また、五か村を一組として相互の扶助と連帯責任を負わせ、とくに年貢の完納と逃散百姓の吟味を徹底させようとした(室屋文書)。もっとも、五か村組合が実際に結成され、機能したかどうかは不詳である。 ところで、高須時代から藩の財政は行き詰まっていた。例えば元禄二年十二月二十二日、藩は領内馬目村の家臣支配地一九町二反一畝分を二三〇両二分で高須町人に売却している(『海津町史』)。勝山への引越のさいにはその費用調達に苦慮し、ようやく伊勢日永の商人石崎加太夫から三〇〇両を借金して面目を保つことができた。そのため今後勝山藩領内で望みごとあらば、誰よりも優先して便宜を図るとの念書を、藩主貞信・信秀父子が裏書して・・・・・同人に与えているが、結局はこの金も返済できなかったようである(『四日市市史』)。 このため、勝山へ転封した翌年、藩はまず本年貢の増徴を図った。それには年貢率をあげることが手っ取り早い方法であった。元禄四年の史料によれば、御領村ではすでに小笠原氏が勝山へ入ったその年に高免を命じられたとある(伊藤三郎左衛門家文書 資7)。実際、年貢率は領内ほとんどの村々が一割余り高くなったらしい。勝山町の免状でも有高に対し元禄元年二割七分三厘であったのが、五年には四割五厘七毛となるなど(室屋笠松家文書 資7)、一割以上高く指示されている。このため各町村から年貢減免を求める願書が奉行宛に出され、領内には不穏な空気が広がっていった。 これに拍車をかけたのが検地の強行である。検地は打出しの見込みがある七か村のみに実施した。太閤検地と同じ間竿を用いており、現在、蕨生村・坂谷六呂師村が元禄八年、勝山町・伊波村が同九年に行われたことが判明する。勝山町などは初め古水帳(太閤検地帳)がないとしながら、検地によって高い石盛がつけられたため、見つかったといってその石盛を旧に改めるよう願い出る有様であった。「家譜」(開善寺文書)によれば、蕨生村・六呂師村・勝山町で計四一六石を打出しとし、同十四年に幕府へ届け出たとある。かくして領内には不満が高まり、翌十年、定免の採用や年貢率の引下げ、その他の要求を掲げて、江戸越訴とこれを支援する逃散が起った。結局、藩はこれに屈し、年貢率は福井藩や幕府領の例を用いがたいが、定免その他の要求はほとんど認めると回答せざるをえなかった。以後、年貢は定免法が基本となり、検見を認めない限り免状を発行しないこととした。納入時期も冬十二月までに七割、夏六月までに残り三割を納めることと決まり、家臣への蔵米もこれにならった分割支給となった。これらの方法は基本的に幕末まで変わることがなかった。 |

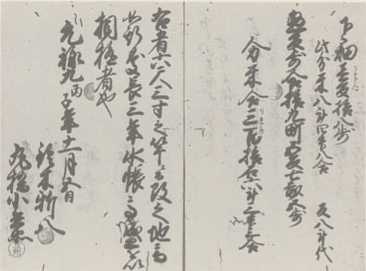

写真60 大野郡勝山町検知帳(末尾) |

| 越訴騒動から六年後、今度は家臣団の内部で問題が発生した。元禄十五年七月十八日、関宿以来治世六二年間に及んだ藩主貞信がようやく退き、代って嫡孫信辰が一六歳で跡を継いだ直後のことである。藩の実権を握っていた家老福井新右衛門たちが勝手に藩政を左右し、財政を混乱させているという訴えが、武蔵本庄に隠居していた貞信のもとへ届いた。十年の越訴の時も、彼等が藩主に無断で領内から多額の米金を借用し、元金・利子とも返済しないことが問題となっていたが、今度も同じ状況にあること、とりわけ無断借金や勘定ごまかしによる二重帳簿の作成といった不正な財政運営があり、放置すれば再び同じ騒動が起る可能性があるという。義憤を感じたある家臣が、その解決の方法をも含めて訴訟に及んだらしい。結果的には、福井など家老三人と奉行などが貞信に一応の弁明をする形で決着となったが、根源は打ち続く藩財政の困窮にあったと考えられる(松井家文書)。このとき同じく福井に荷担したとして糾弾された藤田太兵衛は、後のことであるが、享保十九年六月十五日、父子とも遠慮処分となり、元文二年(一七三七)十二月十一日、勝山で処刑となった。これは大坂商人からの藩の借金不返済の責任を負わせられたためといわれ、勝山藩の財政困難は江戸期を通じて重い課題として続くのである(松井家文書、森英三家文書)。 |