| 全総、新全総と続く高度経済成長期の全国総合開発計画は、所得倍増計画を基幹とする国の経済計画にあわせて地域開発を進めるものであったが、石油危機による高度経済成長の終焉とともに役割を終えた。つづいて策定された第三次全国総合開発計画(三全総)は、単に前提とする経済計画が実相にあわなくなったから検討し直したというものではなく、地域開発思想そのものの転換が行われた結果であるとみることができる。 一九七〇年(昭和四五)末のいわゆる「公害国会」において、「公害対策基本法」の改正をはじめ、「大気汚染防止法」や「水質汚濁防止法」などいわゆる公害一四法の制定、改正が行われた。公害対策基本法改正においては「経済との調和」条項が削除され、地域開発における優先順位の再考が行われることになった。また、七一年には環境庁が設置され、七二年には「自然環境保全法」が制定された。このような環境問題に対する関心の急速な高まりや歯止めのきかない過密・過疎問題、高まる住民運動を背景に、新全総の総点検が行われた。 総点検は、経済企画庁と七四年にあらたに国土計画・調整官庁として発足した国土庁により、経済計画との調整、自然環境の保全、巨大都市問題、工業基地問題、農林水産業問題、地方都市問題、土地問題、「国土総合開発法」等の八項目にわたって行われた。その結果は七三年八月の「巨大都市問題とその対策」を皮切りに次々と発表されたが、総じて国土資源の有限性にあらためて目をむける必要があるというもので、当然ながらこの総点検作業を通じて、低成長・安定成長時代へむけてのあらたな計画策定の気運が醸成されていった。とくに、七五年八月の「地方都市問題」では、過去の国土開発が大都市と地方都市のネットワークづくりに偏重したため、各地方都市が没個性化する結果をまねいていると反省し、この反省のうえに計画の見直しを行い、市町村主導による若年層を中心とした活力ある地方圏を再建するために定着性のある安定した地方都市の環境整備を行うべきであるとした。国土計画策定の方法自体を、国の計画を地方に押しつけるのではなく、地方のイニシアティヴを重視するべきだとしたのである(蓼沼朗寿『地域政策論』、本間義人『国土計画の思想』)。 三全総は七七年一一月に閣議決定された。三全総の基本理念は定住構想といわれるもので、そこでは、総合的居住環境整備を促進し人口と産業の集中を抑制し、その一方で地方を振興し、過密・過疎に対処しながら新しい生活圏を確立するとされた。新全総の見直し作業をうけて、重化学工業を導入しそれを起爆剤に開発を進めるという方式が改められ、地域主導の計画策定が模索された。三全総策定にあたっては各級首長との懇談会や各種のアンケート調査など、地方の声を反映するための入念な手続きがとられた。七八年一二月に就任した総理大臣、大平正芳の「田園都市構想」や、七八年三月に横浜で開催されたシンポジウム「地方の時代」は、三全総の定住構想と基本的な価値観を共有するものとして、その精神は広く国民に受け入れられた。すなわち、明治以来の近代化の過程で地方や地域の個性や文化は押しつぶされてきたが、「地方の時代」を「歴史的キーワード(長洲一二)」とし、地方の復権をはかるということで国民的コンセンサスが形成されはじめた。本章のタイトルにもしたこの語は、その起源において「革新自治体」による一種の政治的シンボルの色彩もあったが、革新自治体退潮の後も生き残り、一つの時代精神を語るものとして広く人口に膾炙することとなったのである(蓼沼朗寿『地域政策論』)。 しかし、理念が変わったからといって人の行動が急速に変わるものではない。また理念を実現するための条件も整っていなかった。地方主導の計画策定は地方の側に人的・物的資源がなければ画餅に帰すことになる。中央依存の行財政構造に手をつけなければ、基礎自治体主導で定住圏の計画をつくっていくということには無理がある。全総・新全総は国として何をするのかは明確であったから地方は国の事業を誘致すべく狂奔した。三全総では国は地方とともに定住圏をつくっていくとしたが、権限・財源の地方移譲については明確には語っていない(『日本経済新聞』77・8・29)。したがって中央依存の構造のなかで長らく行動してきた地方の首長や議員たちの行動パターンは変わらなかったし、中央の省庁も地方がイニシアティヴをとる時代にむけてなかなか進み出そうとはせず、かえって「地方の時代」の主導権争いをしてきた。あらたに計画・調整官庁としてつくられた国土庁も内部をつぶさにみれば、幹部ポストが既存省庁の指定席となっており、庁内で各省の権益を争う構造をもっていたし、定住構想も実施局面ではその国土庁と自治省の間に主導権争いが生じ、「モデル定住圏」を設定するという妥協の産物を生む(北原鉄也「国土計画の過程と機能」『講座行政学』3、蓼沼朗寿『地域政策論』)。結局、大平総理が「田園都市構想」について語った「党に持っていったら、指定と建設にされてしまうだろうな」というやや自嘲的な予測はあたってしまったということになろう(『毎日新聞』90・9・6)。このモデル定住圏は七九年に全国で四〇圏域指定され、定住構想のモデル的整備を行うものとされた。福井県においては武生市、鯖江市を中心とする一一市町村からなる「武生・鯖江」モデル定住圏が指定された。 こうした全国総合開発計画の推移にあわせて福井県でも次々に長期構想を策定した。新全総の時期に策定された「福井県長期構想」(一九七二年三月)は、「人間尊重の理念に基づいて、快適で豊かな県民生活」をもとめていくことを課題として、公害、環境、過疎問題への言及を行いつつも、基本的には新全総の開発至上主義を踏襲するかたちのものとなっていた。三全総にあわせて定住構想を盛り込み七八年三月に策定された「第三次福井県長期構想」は「二一世紀への希望に満ちたふるさとづくり」をめざすものとされた。全国の総合開発計画の策定にあわせて「第三次」という呼称を冠している。さらに、八三年一〇月には「第四次福井県長期構想」が策定された(第七章)。 ところで、全総・新全総は官庁プランナーによる「上からの計画」、「官僚の作文」であったのに対して三全総・四全総(八七年策定)は「政治の産物」である、といわれる。さまざまのレベルのさまざまのアクターによる諸事業・諸政策を交渉しながら書き込んでいく登記簿のようなものとなってきた、という意味である(北原鉄也「国土計画の過程と機能」『講座行政学』3)。復興・成長の時代は終わり、その後の国家目的の模索の時代に計画らしからぬ「指針」のようなものとして三全総・四全総は機能している。しかし、地域の発展は地域が主体となって考えていく、という方向性は広く受け入れられている。三全総の定住構想をうけて各地で展開された「むらおこし」「一村一品」「日本一づくり」などの運動や、四全総と同時に出てきた竹下登内閣(八七年)の「ふるさと創生」のスローガンと「自ら考え自ら行う地域づくり事業(いわゆる一億円事業)」は確実に地方の側に政策形成にかかわる力量を育ててきた。福井県でも今立町の「むかしからいまだて これからだってIMADATE展」事業や今庄町の今庄そば道場建設事業は全国の注目を浴びた(表146)(蓼沼朗寿『地域政策論』)。九四年には地方分権推進大綱が閣議決定され、翌九五年には「地方分権推進法」が成立した。地方への権限移譲についての中央省庁の抵抗は根強く、いまだに分権への歩みは方向性が明らかではないとはいうものの、中央でも地方でも分権社会への模索がはじまっている。真の意味での「地方の時代」は、これからはじまるのだといえるであろう。 |

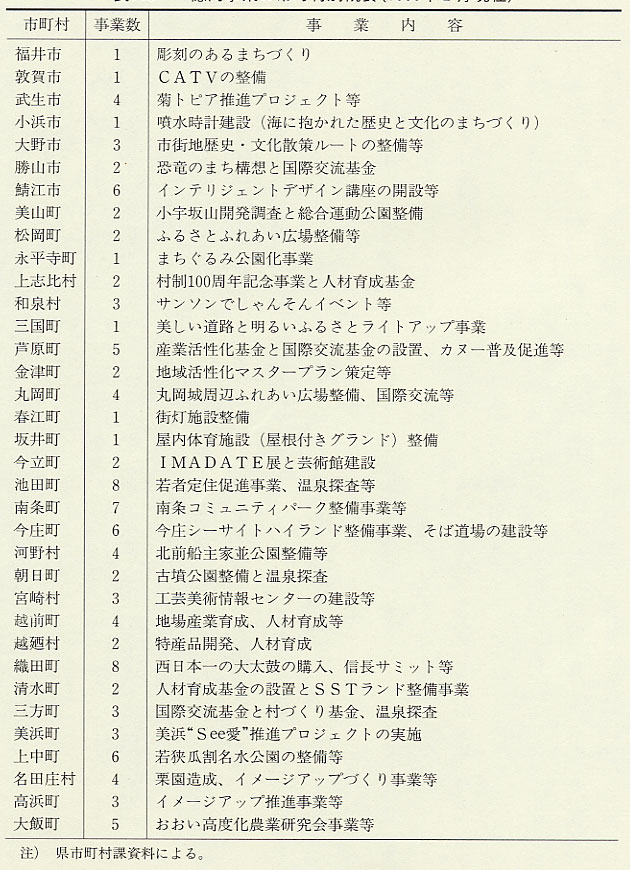

表146 一億円事業の市町村別概要(1990年2月現在) |