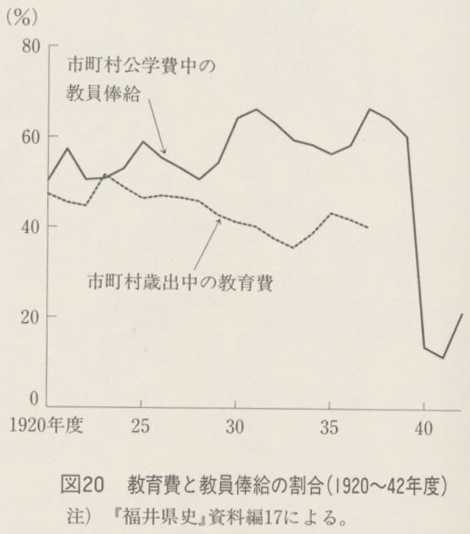

| 昭和期に入ると、世界恐慌の波及によって市町村財政が逼迫し、財政緊縮が叫ばれた。市町村財政のうちで教育費は、とくに町村では、昭和期に入っても四割から五割を占めていた。なかでも教員給料の比率は市町村公学費支出に対して、一九三〇年度(昭和五)で六四・四%、三二年度で六三・六%と高く、教員の人件費が財政のかなりを占めていたことがわかる(図20)。そこから教員給料の減額や遅配、さらに強制寄付問題などが生じていた。 |

図20 教育費と教員俸給の割合(1920〜42年度) |

| 県学務部では、二七年一月の「町村長会指示事項」で、小学校令施行規則改正にもとづいて、学科担任制を加味できるよう高等小学校の教員数を増加すること、さらに福井県の教員給は全国で第三九位と低く、平均給において「月額五円(五・五〇五)以上低キハ頗ル寒心ニ堪ヘス」として二七年度において、その待遇向上を要望する旨の通牒を出していた(『福井県教育百年史』4)。 これに対して県下の町村では、二八年度予算編成において教員給の据置きと平均額の縮小をはかる傾向にあり、これについてある村長は、優良教員を招聘する目的で予算を増額しても、かならずしも県が優良教員を配置するわけではなく、「一片の通知位ひでは予算増額もできない」とする談話を寄せていた(『福井新聞』28・1・8)。さらに翌二九年度予算でも、一学級あたりの児童数を最高限度まで増加して、学級を減らして教育費を節減する町村がみられ、夏には県学務課も、尋常科で六〇名、高等科五〇名を限度に学級を整理するための調査を各校長へ示達していた(『福井新聞』29・2・28、8・9)。 文部省では、基本的に教員給を減額することは違法であり、それに代わる教員に対する寄付の強制も認めないという考えであり、県もこの立場に立っていた。このため学級整理による教育費節減を「町村経済上最も有利な方法」として推奨したのである(『福井新聞』29・8・9、30・3・25)。県下の小学校学級数は、二八年度の二四一七学級から三一年度の二四〇二学級まで、わずかに減少を続け、これを課程別にみると尋常科で九学級増加したものの、高等科では二四学級も減少していた。全般的には学級整理は掛け声ほどに容易に実現しなかったものの、一九〇八年(明治四一)の義務教育年限の延長以降も一貫して増加の一途をたどっていた高等科学級数は、この時期にあきらかに抑制されていたといえよう(資17 第570表)。 こうした方針のもとに、県学務部では、三〇年三月に教員給減額を決議した坂井郡伊井村に対しては、その復活を命令した。また雑誌『福井県』でも二九年一〇月に「小学校教員減俸問題」を特集し、主幹の浅野契天が減俸反対の論陣をはり県内の識者の反対意見を掲載していた。 さらに町村の財政状態がより深刻化してくると、文部省と内務省との見解の相違が明確になってきた。文部省は、教員俸給未払いや寄付名義の強制減俸は、教員の士気におよぼす影響が大きく、国民教育への影響も重大であるとして、こうした事態の絶対阻止を地方長官に指示していた(『福井新聞』31・4・27)。他方、政府では行財政整理の一環として官吏減俸が議論にのぼっており、内務省は、他の俸給生活者に比して懸隔のある小・中学校教員の初任給減額の方針を確定したのに対して、文部省は、勅令か省令改正なしには減俸は断然不可能という見解で抵抗を示していた(『福井新聞』31・5・16、25)。 三一年五月俸給令改正が公布され、官吏の約一割の減給が実施されると、文部省はついに小学校教員の俸給減額に同意し、翌六月「小学校令施行規則」「市町村立小学校教員加俸令」を改正した。しかしながら、同施行規則の改正で減俸の対象となったのは、月額九七円をこえる高額者のみであり、福井県で七月から減俸される教員は一一八人(小学校教員の四・五%)で、これによって捻出されたのは、月額五五〇円、年額六六〇〇円にすぎなかった(『明治以降教育制度発達史』7、『福井新聞』31・6・19)。このため、強制寄付やより広範な減給を求める動きは、この後も尾をひいていた(第一章第二節一)。 |