| 天正元年(一五七三)八月の朝倉氏の滅亡後およそ四年を経て、夢宅という老僧が朝倉氏一〇〇年の根拠地一乗谷放火のことを語りながら次のように書き記した(平仮名の部分は原文では片仮名)。 | |

| |

君が代の時に相逢ふ糸桜いともかしこき今日の言葉と申されける事までも、昔語に早なりて、南陽寺も亡失て糸桜さへ切尽て今はなし。 |

| 右の和歌が詠まれたのは、永禄十一年(一五六八)春三月のことであった。朝倉の当主義景は、さすらいの足利義昭を一乗谷の南陽寺に招き、おりしも咲き乱れる糸桜のもと、終日観桜の和歌会を催した。このとき義景は右の一首を詠んで、やがて室町幕府最後の将軍となる義昭を寿ぐのであった(「越州軍記」)。しかしそうした宴遊も昔語りとなり、南陽寺はいうまでもなく、糸桜さえ今はないというのである。八〇歳の老僧の感懐は、まことに万物流転のありさまを語ってあますところがない。だが、朝倉氏の歴代によって培われた一乗谷文芸は、今にその余韻を残す。 | |

写真311 一乗谷南陽寺跡庭園 |

|

| 朝倉氏が一乗谷を根拠としたのは、十四世紀末から十五世紀初めのころのようであるが(五章三節三参照)、一乗谷に他の戦国大名と同様な文芸が形成されたのは、孝景(英林)の時代である。日下部(朝倉)敏景は長禄元年(一四五七)七月ころから、毎月八日に歌僧招月庵正徹を招いて京都で月次歌会を開いたが(「草根集」)、この敏景こそのちの孝景である。歌道家藤原為家(定家の子)の流れをくむ二条派の家学を学んだ尭恵も、孝景のもとにて歌会のあったことを記している(「下葉和歌集」)。孝景は応仁の乱には西軍から東軍に転じて戦国大名への道を歩むが、早く文明九年(一四七七)七月には正徹の高弟の正広が一乗谷に下向し、滞在中の二条派常光院尭憲らと孝景の歌会にたびたび参会していて(「松下集」一)、一乗谷に和歌文芸の形成されつつあったことが確かめられる。 朝倉孝景はまた連歌にも心を寄せ、古今最高の連歌師宗祇から、文明十一年に連歌論書の「老のすさみ」を贈られたし、家臣の「連歌殊ニ器用」な堀江景用を上洛させて、連歌を習わせたという(「朝倉始末記」)。これは「朝倉英林壁書」のいう、国の猿楽の器用者を上洛させて学ばせるといった考えと同じく、孝景が越前の国の文化形成と地方文化の発展を意図していたことをうかがわせる。 一方、中央京都の文化人の来訪も一乗谷文芸の形成にあずかって力のあったことは確かで、和歌・蹴鞠両道の師範家である飛鳥井雅康(二楽軒・宋世)が文明十年八月に孝景に招かれて下向し(「兼顕卿記別記」同年八月十五日条)、歌会に姿をみせたのはその代表的一例であった(「雅康卿詠草」)。 越前と京都を四〇余年も往来した禅僧の月舟寿桂は、孝景が兵法の書『六韜三略』を学び、礼楽を問い、『論語』や『孟子』を読んでいたと記しているが(「月舟和尚語録」)、それはただ読むだけではなく、聖賢の心を会得し活用する、つまり論語読みの論語知らずを戒めたものであったといわれている。 孝景のあとを継いだ長男の氏景も和歌を好み、文明十八年五月、能登から上洛途中の歌僧正広を一乗谷に迎えて歌会を催し、また所持していた柿本人麻呂の画像に賛を所望したし、逗留中の尭憲も歌会を開いた(「松下集」四)。それからおよそ四〇日後に氏景が死去したとき、連歌師の宗祇は弔慰のため、わざわざ一乗谷へ下向したのであった(『実隆公記』同年九月十六日条)。 |

|

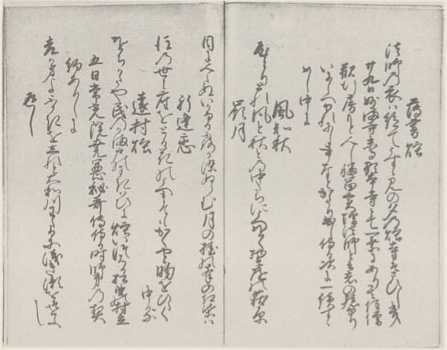

写真312 「松下集」五(延徳二年七月〜八月記) |

|