|

幸若の起こりについて、近世の幸若家はいくつかの由緒書・系図を残しており(『幸若舞曲集 序説』)、そのなかで次のような伝説を記している。 足利直義派の武将で越中国守護桃井直常の孫(または曾孫)にあたる直詮(幼名幸若丸)は、桃井氏没落ののち、応永年間(一三九四〜一四二八)末ころ丹生郡法泉寺村に生まれ、比叡山に登り学問をした。容貌・音声ともにすぐれ、音曲を学び、名声を得た。後花園天皇(または後小松天皇)の叡聞に達し、御前で披露することになったが(あるいは披露の後)、武門の家であることを理由に音曲者たることにためらいを申し上げたところ、「已来鄙賎の芸列には仰せ付けらるまじき」という勅定を受けた(『幸若家系図之事』)。さらに三六冊の草子を賜わり、白山権現の感通を得てこれに節をつけ、世に広まった。名人の名を得た幸若丸は「子々孫々まで白人芸たる」勅定をも受け、以来猿楽など他の芸能者とは別格となった。のちに越前に所領を得て、丹生郡天王村・法泉寺村に居住した。 |

写真310 桃井直詮画像 |

|

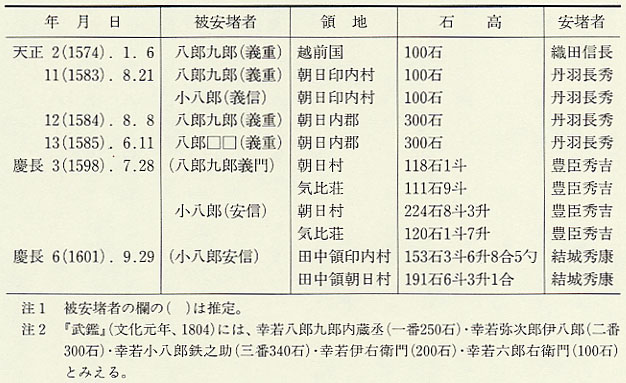

幸若はいくつかの家に分かれていた。上出の弥次郎家、北家の八郎九郎家、南家の小八郎家・庄兵衛家、敦賀に移った五郎右衛門家などである(図72(図72 幸若家系図))。諸系図や由緒書によれば、都での名声とともに早くから朝倉氏の庇護を受けていたようであり、「桃井直詮画像」は土佐光信の描くものとされ、賛を朝倉氏菩提寺である心月寺二世海 芸能者に限らず始祖伝承は神話的なものであり、そのままに信用することはできない。例えば、先の幸若丸が比叡山で音曲を学んだと多くの系図類にあるところを、小八郎家の『幸若家系図』では、「そのころ都にもてあそぶ舞太夫地福太夫と云ふ者に長郎・満仲と云ふ曲を習ひ覚え」たとあるが、これなどは、幸若丸以前に「長郎(張良)」「満仲」という曲がすでに存在し、かつ都で評判になっており、おそらく唱門師であろう舞太夫から修得したということ、幸若そのものが唱門師であったであろうことを、はしなくも現わしてしまったものであろう。また「天王社御幸供奉日記」が疑わしいことは先にもふれたが、これが正しいとすれば、幸若舞の始祖である幸若丸よりはるか以前に越前に幸若がいたことになる。しかし、彼らが桃井姓を名乗っていることには何らかの根拠があるのであろう。没落した武家が芸能者のなかに溶け込むことはありうることであり、幸若が他の曲舞とは別格扱いされていたのも、その芸が抜きんでていたことによるのであろうが、出自の問題もあったかもしれない。 幸若諸家の系図類は延宝年間(一六七三〜八一)以降に作成されたものであり、系図そのものが語っているとおり、古い時代の系譜は定かではない。幸若は戦国大名との結びつきが強く、織田信長・柴田勝家・丹羽長秀・豊臣秀吉・結城秀康らから知行を与えられている(資2 桃井雄三家文書二〜六号、資5 辻嘉左衛門家文書一・二号)。家康もまた幸若を愛好し、幸若は幕府に召し抱えられ、八郎九郎・弥次郎・小八郎家を中心に江戸へ入府し、将軍の舞御覧にあずかった。これは形式的には幕末まで続くが、実際に幸若が舞を舞ったのは宝永六年(一七〇九)までと思われ、それ以後は単に短い謡い(祝言)のみを行なったようである。系図類が作成されるころから、幸若は武士の白人芸であることを主張し始めていた。芸能者としては破格の待遇を受けたことがその系譜を美化させ、芸を断絶させたといえよう。なお、幸若が桃井姓を名乗っていたことが確認できる最も古い例は、慶長十六年(一六一一)に小八郎安信が「富樫」「幸若歌謡」に記した奥書である。 |

表70 天正期以降の幸若家の領地  |