|

戦国期になって、武田氏の領民に対する賦課が全体として強化されたと考えられることは前述した。先の太良荘の指出に記載されている段銭の総額は三三貫文に近く、一石=一貫文で計算すれば地頭田の年貢額にほぼ匹敵するわけで、それだけをみても農民の負担が相当重かったことをうかがうことができる。そのため年貢や公事の徴収は、大名権力をもってしても常に順調とはいかなかった。 大永二年(一五二二)十二月二十二日、徳禅寺領名田荘の公用銭五〇〇疋の調達と上納にたずさわった粟屋右京亮元隆の家中志賀摩吉久の書状には(『大徳寺文書』四二一号)、年貢を催促したが「当年の事ハ大水出で申し候」て、「在所百姓中皆々かけおち申候」という状態になったため、「地下よりハ一銭ニても納所仕らず候条、拙者先ず取替申し候て、五百疋の分ニわた七把上げ申し候」、すなわちとりあえず吉久が立て替えて、契約の公用銭五〇〇疋の代わりに綿七把を送ったと記されている。 |

写真207 遠敷郡宮川保 |

|

同様のことは幕府料所宮河保でもみられた。同保について武田氏が請け負った公用銭の額は年間二万疋(二〇〇貫文)であったが、その上納は滞りがちで、ほとんど連年未進分を催促されていた。公用銭納入の衝にあたった粟屋元行の天文五年三月十二日付の書状には、去年は干損で年貢が集まらず、方々で借用しているがいまだに公用銭が調達できないという事情を述べたあと、「安綱弐尺七寸太刀参千疋」「久国両銘太刀代万疋」その他の品目と見積り値段を並べて、このようなものを持参するから、そちら(京都)で金に替えてもらえないか、国もとでもいろいろなものを売却しているが、いまもって十分ではないので、太刀・刀のようなものでなんとか調達していただければ誠にありがたいと記されている(『大館常興日記』天文九年四月記裏書)。天文四年という年は二月十七日から六月二十九日までほとんど雨が降らなかったという大日照りの年であり(資9 羽賀寺文書二七号)、元行の言い分は決して言い逃れではなかった。このような水損・干損は割合頻繁におこっており(同前)、おそらくその都度農民は過重な賦課に苦しみ、取り立てる側も収納ままならずという状態になったものと推測される。 「殿様」山県氏に対して先の指出を提出したのは太良荘の「本所惣百姓中」であったが、そこに一つの例が示されているように、このころの農民層は惣百姓としての結合を強めており、領主の賦課・請求に対しても唯々諾々と従うわけではなかった(三章四・五節参照)。大永二年の名田荘の場合のように、「在所百姓中皆々かけおち」つまり逃散という抵抗が示されたことも稀ではなかったのである。 永正十年の皇室領遠敷郡上吉田村において直務のため代官が派遣されたところ、百姓らが抵抗して指出に応じず、あげくに逃散したという事件がおこっている(「守光公記」永正十一年正月二十七・二十八日条)。この事件は、在所の定使孫次郎男を捕らえて張本人を白状させるため拷問した結果、武田氏被官の藤山右兵衛尉が今明年から以前同様に自分が代官を仕るといい、さらにこれも武田氏被官で先の政所であった吉田藤三郎らが百姓らに対して指出に応じるべからずと述べたというような事実が判明し、幕府が武田元信に対して、被官人の押妨を抑え、逃散百姓を還住させて、今の代官の下知に従わせるよう命じているので、代官職などに関わる武田氏被官の動向も絡んでいたのであるが、ともかく百姓らが逃散というやり方で年貢の指出に抵抗を示したことは注目すべきことである。 |

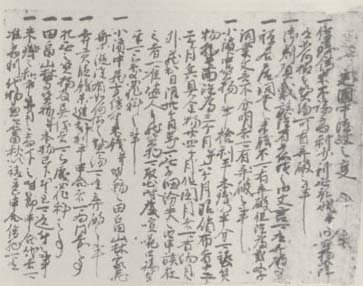

写真208 「羽賀寺年中行事」(羽賀寺文書、部分)  写真209 徳政札写真(大音正和家文書、後欠) |

|

前述のようにこれより約一〇年前の文亀二年(一五〇二)、苛政に抵抗した国衆・百姓らの蜂起によって武田氏の一族中務大輔とその子弥五郎らが討死したが(本節一参照)、その事件もこのような百姓の逃散も根深いところで一つの潮流としてつながっていたと考えられよう。「季夏(陰暦六月)、天亢陽ス」といわれ、若者や壮年の人びとは山に登り、残った老人らは殿堂に篭もって般若心経を転読して雨乞をしたと伝えられる享禄四年(一五三一)、三郡つまり若狭全体の百姓らが愁訴したあげく、武田元光は一国に徳政を施行せざるをえなかったというのもまた同様である(資9 羽賀寺文書二七号)。このとき三郡の百姓は「国中惣百姓中」として団結し、大飯郡はけんしやう大夫、遠敷郡は九郎大夫入道、三方郡は豆腐屋と、それぞれの郡の代表が小浜塩浜小路の紙屋を宿として集まり、武藤・山県両氏を奏者として元光に訴願して要求を通したのである。彼らはさっそく国中の有力百姓らに触状を発し、「御引替銭」(一種の礼銭と判断される)をもってすぐに小浜へ出てくるよう伝達している(資8 大音正和家文書二三五号)。百姓らは郷村あるいは郡どころか、一国全体でまとまる組織力を自らのものとして、「愁訴」という形ではあれ、そして相当の礼銭納入を必要としたにはせよ、ともかく戦国大名を相手どって徳政令発布を承認させたのである。武田氏が支配する若狭の領民は、決して御しやすい相手ではなくなっていた。 享禄四年の徳政令は内容自体は伝わらず、どのようなものであったかはわからない。しかし、そののち二〇年を経過した天文二十年十一月七日に武田信豊は再び徳政令を発布しなければならなくなっており、このときの徳政令は今に伝えられ、逐一内容を知ることができる(同二四二号)。天文二十年という年は、武田氏が仕掛けた丹後加佐郡の戦乱が九月ごろから始まり、「此方ヨリ一国ノ勢ヲ遣ワサレテ、度々合戦有テ死亡莫大ナリ」といわれたように(資9 羽賀寺文書二七号)、武田氏にとっては容易ならぬ年であったが、徳政令が出された日付はその「死亡莫大」な合戦の継続中であった。両者は無関係とはいえないであろう。 「定国中徳政之事」という事書をもつ天文二十年徳政令の主な内容を略記すると、次のようになる。全体が一一か条からなっており、第一条は、利息の多少にかかわりなく、またどのような契約のものであろうと、借銭・借米はすべて棄破されるべきであること、第二条は、武田氏の判物により保証されている場合でも、その判物の文言にいっさいかかわりなく徳政の対象となること、第三条は、禅寺などの祠堂米・祠堂銭は徳政から除外すること、第四条は、小浜中の質物は無利息で本銭(元金)の半額だけ払えば請け出すことができること、第五条は、小浜中の蔵方が貸し付けている米銭ならびに質物の田畠・山林・家蔵・舟などについては、たとえどういう契約がなされていようとも棄破されるべきであること、第六条は、年貢・段銭の未進分に利息を付ける約束がなされている場合は同様に棄破されるべきであること、第七条は、証文なしで質物をとっている場合も徳政令に違反すれば罪科に処すこと、第八条は、田畠・山林等を質物としてとっている場合、それらは本主(もとの持ち主)に返付すべきであること、第九条は、米を銭に換算するさいの換算率は高率のときに準じて計算し、あらかじめ代物をこの秋に受け取る契約でなされた借物も棄破されるべきであること、第十条は、頼母子の懸銭・懸米なども同様であること、第十一条は、口約束での借物は利息をとる約束をしていれば棄破されるべきであり、塩手米(年貢の一種)に限っての売買といえども同様であることというように、各条において徳政の内容が規定されている。 注目されるのは、禅寺などの祠堂米銭以外はほとんど徳政除外例を認めておらず、ことには第二条において、かつて武田氏自身の判物をもって承認した徳政除外の対象をもすべて否定したことである。これは小浜の蔵方商人や場合によっては武田氏被官などから高利で米銭を借用せざるをえない立場にあった一国の領民たちにとっては非常に有利な徳政令であったということになるが、武田氏が自己の権威を否定することにもつながるこのような徳政令を発布しなければならなかったのは、やはり先の享禄四年の場合と同様、国中惣百姓らの要求に押されてのことであったとみるべきであろう。戦国大名武田氏は、「苛政」を云々されるほど領民への収奪を強めながら、彼らの上に確固不動の支配権を打ち立てるまでにはいたりえなかったというべきであろう。 |