| 中世農業はその安定化が図られる一方で、なお自然条件の影響を受けやすい不安定な側面を強くもっており、越前・若狭の農民たちは水害・干害・風害・虫害・獣害・塩害などの災害に悩まされ続けた。太良荘の百姓申状の多くは、非法代官の罷免を求めるもののほか、このような農業災害のさまを荘園領主東寺に事細かに訴え、検見の実施や年貢の損免を要求する内容のものである。百姓申状にはかなりの誇張が含まれていることも無視できず、申状の文言をそのまま信用することには問題が残るが、被害が「一国平均」のものであることを主張している例も多く、現地の被害状況をある程度反映していると考えられる。文永三年(一二六六)以降、太良荘には不作・凶作年には内検使が現地に下り損亡分を年貢から控除しており、その損亡率は三〇パーセント以上にものぼっていた。また正和元年(一三一二)の百姓の申状によれば、太良荘は「大河(北川)・東河(松永川)・遠敷河落合三大河水の間、毎年として損亡の条顕然」の荘園であり(ヱ函三五)、水害がしばしば発生していた。年未詳であるが室町期のものと推定される太良荘百姓等申状は、大水によって洪田が三町余損失したので、「なゑ(苗)を尋ね候て」再度田植えをしたものの、またしても水害によって「洪田は(苗が)一本もなく」といった状態になり、加えて河懸かりの田畠や沢田に大きな被害がでたことを伝えている(ハ函三七七)。若狭国惣田数帳案(ユ函一二)により若狭の田地の状況をみてみるならば、惣田数二二一七町余のうち河成は五二町余にものぼっている。荘園の土地関係史料上にみえる河成などが総田積のかなりの割合を占めることからしても、土木技術の未熟な中世において治水がいかに困難であったかがうかがわれる。ただ、太良荘においては洪水などの被害は「洪田」「河原田」「沢田」などという地目の、不安定性の強い田地に集中する傾向があることから、当時の技術水準では開発地の災害を防ぐことは困難であったとみられる。その他の例として、大永二年(一五二二)には遠敷郡名田荘が大水害に見舞われ年貢収納ができなくなり、百姓がみな逃亡してしまったので地下よりは年貢公用銭を納入できず、粟屋元泰(元隆)の代官の中村勝吉に代わり志賀摩氏が領主徳禅寺へ年貢公用銭を納入するという事態もおこっている(『大徳寺文書』四二一号)。 |

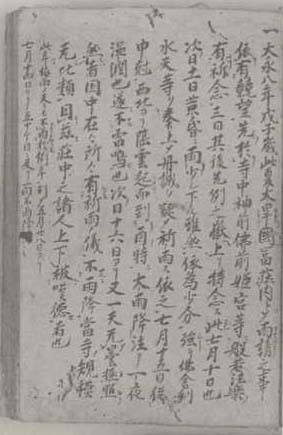

写真171 「羽賀寺年中行事」(羽賀寺文書、部分) |

|

中世の越前・若狭における干害の実態を直接示すような史料は少ないが、先にみたような水論の多くが旱魃を背景としていたことはいうまでもない。遠敷郡明通寺には明応三年に「松永領主」の要請によって「雨請(雨乞)」が執り行なわれたことを示す史料が残っており(資9 明通寺文書九七号)、また戦国期天文年間以降の若狭国内の災害などの異変をも記す「羽賀寺年中行事」(資9 羽賀寺文書二七号)によれば、「大旱」などの旱魃のさいには密教系寺院を中心とした若狭の寺社で、「惣寺社雨請」や「国中在々所々祈雨之儀」つまり雨乞が近辺の諸階層の要請により執り行なわれていた。 虫害もときおり発生したようであり、嘉元三年八月の太良荘百姓申状は早田の稲穂が花をつけた最中に「於加虫」が付き、百姓が「カヤ穂の如く」となった稲を刈らずに立て捨てたことなどを述べ、東寺に対して何らかの措置を求めている(ヱ函二五・二六)。また先にふれたように延文六年四月には麦に「ソモ」が「付き来」て朽損してしまい、今回のような麦の損亡は前代未聞のことであることを百姓が訴え、その実情を荘園領主東寺に知らせるために「ソモ麦」を添えて検見使の下向を求める申状を進めている(ハ函五四)。降って室町期の太良荘では、秋の長雨と大風に加え「犬しし(猪)」が田畠の作物を荒らして大きな被害を生ずる事態もみられた(ぬ函一〇六)。 以上のような自然災害のほか、中世の農業生産をおびやかし続けたのはうち続く戦乱であり、農村はしばしば戦場となった。例えば河口荘では、応仁の乱後の文明四年(一四七二)坂井郡長崎荘に閉篭していた甲斐勢下方衆を朝倉氏が取り篭めて合戦し、ついで河口荘・坪江郷に軍勢が乱入し「正体無し」という事態にいたった。これについて大乗院門跡は「炎旱と云い兵乱と云い、旁以て年貢等の事思い遣わす者也」とし、炎旱や兵乱の被害を受けた諸荘園からの年貢の確保を憂慮している(『雑事記』同年八月二十日条)。また文明十二年には「河口荘民等」が徴発され、「甲斐方者」と荘民ら合わせて千余人が討死するなど(同 同年十一月十四日条)、戦乱は農村にも深刻な影響を与えた。全国的な飢饉年であった寛正二年(一四六一)には折からの旱魃に加え疫病も流行し、河内・紀伊・越中・越前で兵乱が発生してこれらの国ぐにの「国人」が京都でことごとく「飢死」している(同 同年五月六日条)。また同二年河口荘の百姓は長禄四年冬から寛正二年七月までの餓死人が九二六八人、逃亡人が七五七人にのぼることを大乗院に注進し、田楽頭役段銭の納入ができないことを伝えた(同 同年七月二十日条)。たび重なる自然災害に加え、戦乱により大凶作に見舞われて飢饉が発生すると、百姓は餓死するかまたは田地を捨てて逐電(逃亡)・放浪しなければならない場合もあった。 慶長期の太閤検地帳に「常荒」「永荒」の記載が多いことが示すように、戦乱が恒常化した戦国末期から近世初頭にかけては多くの田地が荒地となって広がっていたが、それは中世の農民と農業をとりまく厳しい環境の表われでもあった。若狭では先に述べた雨乞や予祝行事として「田遊」が行なわれ(資9 羽賀寺文書二七号)、また越前では田の神を送る神事であるアエノコトと推定される行事が行なわれていた事例が示すように(資5 劒神社文書二四号)、中世の越前・若狭における農業はいまだ宗教的・呪術的行事をともなっていた。しかし一方では、鉄製農具をより積極的に使用したり稲の品種改良の成果を導入したりするなど、中世の農民は新しい農業生産技術を取り入れ、農業をめぐる災害の克服と農業生産の安定に努めていった。また南北朝期以降になると、百姓自らが「出挙・利銭等」を取り請けて「農料」とし農業再生産の費用に充てるなど(ヱ函五六)、荘園領主の勧農行為が衰退する一方で徐々に自らの農業経営の維持にも努めるようになっていった。中世後期の惣村はこのような背景のもとで展開していったが、惣村を生活の基盤とした中世農民の農業安定化の努力によって、近世に全面的に展開する集約的農業の原型が形成されていったのである。 |