| 守護は南北朝期から段銭の徴収にかかわるようになるが、やがて自身の必要に応じて任国に段銭を懸けるようになる。これを守護段銭という。守護段銭の成立は一般に十五世紀初頭とされているが、若狭でも応永五年、ないしは十四年ごろからみられる(表29)。一色氏の守護段銭が完全な恒常役だったかどうかは疑問なしとしないが、その賦課が守護方の恣意にもとづいていたことは間違いなく、十五世紀初頭に一色氏の若狭支配が進展したことは否定できない。 |

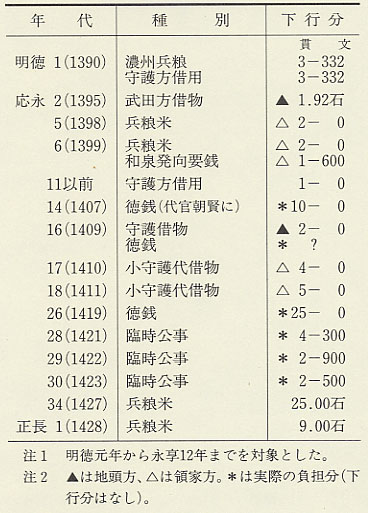

表29 太良荘に対する臨時守護方要銭・兵糧米  |

| 守護段銭とともに、守護の財政に直接かかわる守護役としては、表29に挙げた臨時の用銭がある。このうち南北朝期からみられる借用は、借用とはいうもののあとで返却された様子はなく、実質的な守護用銭というべきである。徳銭は若狭以外でも広くみられる一種の富裕税であるが、応永十四年には山伏で金融業も営んでいたとされる太良荘代官朝賢に対し当初五〇貫文も懸けられているうに(ツ函二四六)、厳密な基準などない役であった。このほかの臨時役としては兵粮米がある。特に一色氏が赤松満祐退治を命じられた応永三十四年の二五石というのは、この年の太良荘納入年貢分の実に四三パーセントにも相当する。 |

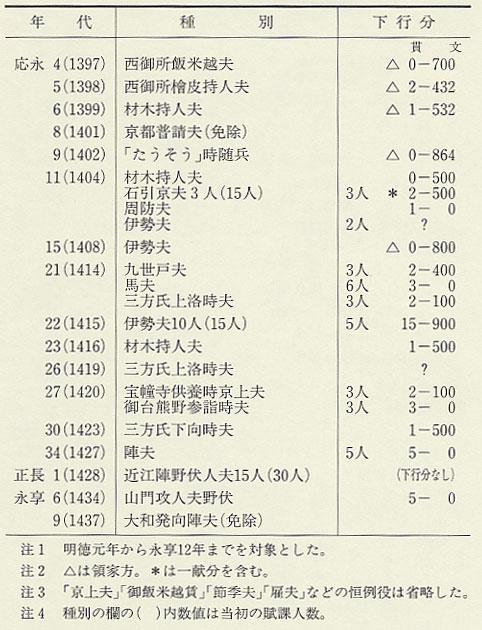

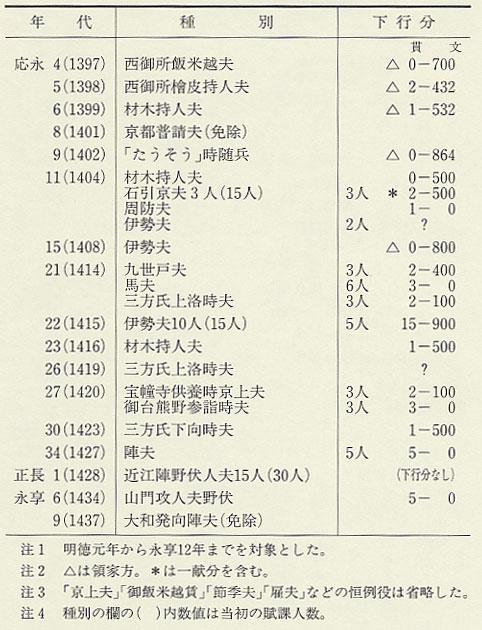

表30 太良荘に対する臨時守護夫役  |

|

百姓の負担という点では、夫役も大きな比重を占めた。もともと守護夫は合戦時の軍役として始まったが、次第に平時でも守護所や京都で召し使うようになる。太良荘においては荘園領主に負担していた夫役が守護夫に振り替えられたため、守護夫の費用は原則として百姓の自弁とされた。また明徳元年、年間の守護夫は一二人と定められたが(オ函八二、ハ函九四)、この決定は守られず応永六年ごろには毎月二、三人立てていた(ハ函九七)。室町期になると、百姓らは守護夫の粮物代を「下行分」(必要経費として荘園領主が年貢から控除する分)とする運動を展開する。その結果、表30に挙げた臨時守護夫の粮物代が年貢から支出されたのである。このほかにも、京都の一色氏に飯米を運ぶ「御飯米越賃」が応永十年から、「節供夫」「雇夫」「駄賃馬」が応永二十二年から同二十四年ごろ以降それぞれ毎年下行分とされるようになり、百姓の負担はある程度軽減された。しかし必ずしも全額が下行分とされたわけではなく、特に陣夫役のさいの負担は甚大であった。例えば応永二十二年の伊勢夫は、実際には下行分の二倍にあたる約三二貫文を要し、そのうえ一部を借銭でまかなったため、その利息が一〇貫文にものぼった(ツ函二八九)。また一色氏が幕府から赤松満祐退治を命じられた応永三十四年、太良荘の百姓は野伏人夫として近江まで出陣させられ、その費用は三四貫文にも達したのに(フ函二二二)、下行分はいっさいなかった。このように守護夫は、百姓に深刻な負担を強いると同時に、守護夫に要した経費をできるだけ納入年貢分から控除させようとする百姓の闘いによって、荘園領主の収入も確実に削っていったのである。 本来守護役ではないものが事実上守護役化したものに、勧進と礼銭がある。前者は、一色氏が国内寺社造営費を捻出するため猿楽などを興行するさいに棧敷代などとして徴収するもので、当初は臨時税であった。しかし太良荘では応永二十一年以降「勧進猿楽」として毎年一貫五〇〇文が支出されており、「勧進」の本来の意味を無視した恒常的な役と化したことがわかる(表31)。ただし、勧進猿楽の棧敷代を負担することは、地域社会のなかにあって村なり個人なりがその地位を認知されるという意味ももっていたといわれており、その意味で、この勧進猿楽を単純に守護役としての側面だけで評価するのは正しくない。 太良荘では、荘内に入部する守護使への接待費、守護役の軽減を嘆願するさいの一献料、守護代・小守護代らが京都・若狭間を往来するさいの挨拶料といった礼銭が年貢から支出されている。これらは基本的に太良荘側の判断で臨時に支出されるものであったが、応永二十一年からは、それらとは別に「年始礼」と称する礼銭が恒例となり、小守護代長法寺をはじめ在国奉行や中間らに合計三貫文前後が毎年支払われている。守護代三方範忠は若狭に下国した応永十六年八月、国内に一献料を要求し、太良荘が一貫文を出しても納得せず、三貫文を強奪した(し函七二)。守護役化した礼銭の性格をよく示す例である。 |

表30 太良荘に対する臨時守護夫役  |