| 太良保とよばれた段階で、若狭国衙が保に対してもった支配権を領家が引き継いだのが領家方である。保が荘園化した直後の建保五年に検注が行なわれ、田地は一二の名田に編成されたと伝えられる(や函一〇、は函三一)。しかし、承久の乱後に国衙領となっていたとき地頭若狭忠清に押領されるなど、半数の名が失われた。そこで地頭方に勝訴した定宴は建長六年(一二五四)に検注を行ない、もと雲厳の所領で当時係争地となっていた末武名を別として、五名の均等な規模をもつ百姓名(二町二段を基本とする)を定め、名に編成できなかった田地は年貢のみを負担する一色田(保一色)とした(は函二・三、『教王護国寺文書』六〇号)。その後の相論により以前に解体していた助国名が復活し、末武名は御家人名ではあれ領家東寺の支配とされた。これはある意味では承久の乱後の国衙支配の状態に戻ったことになり、正安四年に 得宗地頭のもとで行なわれた検注を否定して「復古」の原則をとった南北朝期以降の領家方の田地編成は、この国衙支配下の状態を示すとみられる文永六年(一二六九)のあり方(オ函五)を踏襲している(表24)。ただし、畠についての年貢徴収が本格化するのは南北朝期以降である。 |

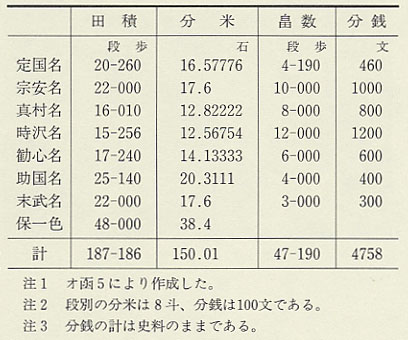

表24 文永6年遠敷郡太良保領家方の年貢  |

|

領家方の田地は公田と称されている。これは文永二年の若狭国大田文において実際には東寺の荘園であるにもかかわらず「庄田」とはされず、「太良保」と記され国衙の公田として扱われていることが直接の理由であろうが(ユ函一二)、また領家方の田地を公的に所有するのは東寺であるという意味をも持っていた。名内の一色田を遠敷郡松永地頭に奪われたことを「公田紛失の条、その科尤も重し」と非難された末武名名主の脇袋範継は、文永四年にこれは荘園領主間の境相論であるから東寺として松永領を訴えられたいと進言して認められたという(ル函一一)。すなわち名公田の侵害は名主個人の私的な財産に対する侵害ではなく、対外的に公田の所有権を主張しうる東寺に対する侵害と考えられていたのである。したがって名主というのも東寺の公田を恩恵的に預けられているに過ぎず、康永元年(一三四二)に「公田百姓の身たりながら」領家方預所を「軽蔑」して地頭方代官に味方した助国名主蓮仏を領家方百姓たちが「罪科逃れがたし」と訴えているように、名主は地頭(このとき地頭も東寺であったが)になびくことなく領家東寺に従うのが当然とされていた (ヱ函五八)。 それにもかかわらず、百姓の公田に対する権利は子孫へと相伝されていくなかで、伝統と慣行に支えられて強化されていった。正応四年(一二九一)百姓源八は父親より「百姓分の公田を相伝」していることを述べ、この地を地頭などに譲渡あるいは売却しないことを領家に誓約している(ゑ函八)。公田に対する領家よりの制約を知ることができるが、同時に「百姓分の公田」に対する相伝支配権の存在を確認することができる。すでにこれ以前の弘安元年(一二七八)に名主たちが勧心名を他人に与えた預所に抗議して、この間領家は三代(源兼定・国衙・東寺)替わったが、勧心はその間七〇年にわたって名を保持してきたと述べているのは(イ函一一)、公田を支配する領家の意志に左右されない名の相伝の論理を主張したものである。また領家は鎌倉期においては名田以外の畠などを掌握しておらず、畠などの生産物である絹糸・絹綿・上美布・大豆などは名別に定められた公事として収納していた。これに対し正安元年に預所は百姓名内の上葉畠(桑畠)を抜き取るなど公田以外の土地を掌握しようとしたが、百姓の強い抵抗を受けており(『教王護国寺文書』一七一号)、領家方が公田を通じた支配を克服することは容易ではなかった。 |