| 先に紹介した「愚闇記」は、如道が「愚闇記返札」で反論したこともあって、三門徒派に関わる部分だけ本文が残っている。そこで両者の論争をたどりながら、如道と三門徒派の思想的実態を明らかにしたい。「愚闇記」の真宗門徒への批判は、大略次のとおりである。 (1)阿弥陀経も読まず、六時礼讃もせず、親鸞の和讃を歌って同音に一向念仏するだけで、念仏以外の余行を否定していること、(2)浄不浄を嫌わず念仏を唱えて、念仏のさいに手も身体も洗わないこと、(3)道場参詣のときに魚類美物を振る舞うなど、肉食を戒めないこと、(4)袈裟や数珠をもたないだけでなく、別時の寄合では女は着飾り化粧をし、男は武装して道場を守っていること、(5)死者の追善に卒塔婆を立てないこと、(6)神社参詣の禁忌を否定していることである。 |

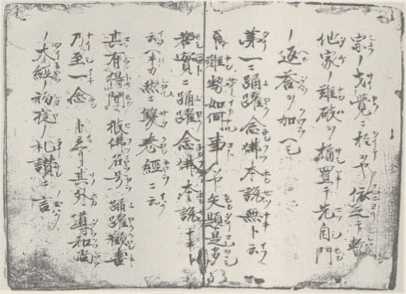

写真86 「愚闇記返札」 |

|

こうした批判の根底には、極楽往生のためには念仏以外の功徳も修する必要があるとの思潮が存していた。称名念仏が極楽往生の正業であるとしても、阿弥陀経の読誦や六時礼讃の勤行のような助業も必要であれば、懺悔や持戒も必要だというのである。「愚闇記」は念仏を否定しているのではない。実際、延暦寺が念仏を「万善衆善の根本」「諸宗の通規」と語り、興福寺が「諸宗みな念仏を信ず」と語っているように、念仏信仰は顕密仏教全体の共通基盤であった。その意味では、称名念仏の価値を容認しつつも読経・礼讃や持戒・懺悔も必要であるとの「愚闇記」の主張は、顕密仏教側からする専修念仏批判の典型といえよう。また存覚の「破邪顕正抄」にも、顕密仏教側の批判として(1)破戒を勧めていること、(2)阿弥陀経や六時礼讃を用いず和讃だけを唱えること、(3)触穢・吉凶を無視すること、(4)仏前で畜類魚鳥を食すること、といった項目が挙がっており、先の六項目と共通している。当時こうした風潮は真宗門徒の間でかなり普遍的だったのであろう。 では如道はこうした批判にどう応えているのか。まず踊躍念仏が仏説にないとの批判に対しては、経文の根拠があると反論している。踊り念仏への批判はすでに「天狗草子」(一二九六年)や「野守鏡」(一二九五年)にもみえており、信心を得た喜びの比喩表現として経文に「踊躍歓喜」(躍り上がるほどうれしい)と記されているのを、実際に踊ってみせるのは愚かな誤解だと嘲弄している。こうしたなかで如道が踊躍念仏を弁護しているのは注目すべきことだろう。如道門下で踊り念仏が行なわれていたことを推測させるからである。 踊り念仏は時衆が有名で、一遍は弘安二年(一二七九)ごろに信濃で「をどり始」めてからしばしば実施したし、一向俊聖も文永十一年(一二七四)より踊り念仏を始めている(「一向上人伝」巻二)。また真宗高田派でも行なわれていた形跡があり、如道門下の動向を思えば、踊り念仏は初期真宗教団のなかで一定の広がりをもっていたようだ。しかも「本化別頭仏祖統紀」(一七三一年)によれば、法華宗の日像が洛北松崎(京都市左京区)で布教したところ、五〇〇人近い村人が帰依し、一緒に唱題して「踊躍歓喜」したという。そして近世にあっても「唱題踊躍の故実、今なお存す」と記されており、念仏や題目を唱えながら踊ることは、民衆的世界では宗派の枠組みを超えた広がりをもっていた。 さて問題は助業や余行に対する姿勢であるが、如道は、「近代ノ学者ノ中ニ諸行ノ往生」を主張する者が出てきているが諸行往生の根拠となる経文などないと、諸行往生を明確に否定している。この時期、顕密仏教側の圧迫を避けるため、専修念仏のなかでも諸行往生を容認する動きが次第に顕著になりつつあったが、如道はそれを明確に拒絶している。そして弥陀が本願としたのは念仏だけであって、懺悔や持戒・六時礼讃は必要ないと反論している。 また念仏と不浄の問題については、浄土門では俗人は俗人のまま、女人は女人のまま往生するのだから、口称念仏のさいに手水・沐浴は必要ないと反論する。魚食についても、俗人である以上、憚る必要はないと論じている。「中野物語」によれば、三門徒派では父母の命日でも魚鳥を食し、如道は、あれば食えばよいし無ければ食わなければよいと教化していたと伝えており、これが如道の特徴の一つだったようである。ちなみに、こうした魚鳥会は顕密仏教の世界でもしばしば行なわれていた。違いがあるとすれば、顕密仏教では魚鳥会を行なってはならないとの理念を信じつつも我慢できずに魚鳥会を行なったのに対し、如道は俗人宗教の立場から魚鳥会を憚らなければならないという理念そのものを否定した。神社に関しては、本地である弥陀を仰いで垂迹の神を守らないだけだと述べ、他力の信心が確立したなら禁忌を憚る必要はないと論じている。弥陀を諸神の本地とする思想は、のちに存覚が「諸神本懐集」などで展開するが、ここではすでにその論点が登場しており、思想史上注目すべきである。 ただ、利智精進の輩による聖道門の存在を認めているらしい点が、親鸞との対比上若干注意される。しかし身口意三業の清浄を要求する「愚闇記」の主張に対して、「たとえ海底を傾けて自心の不浄を洗ったとしても、それを浄めることはできない」と、不浄の絶対不可避性の立場から本質的反論を試みているのは興味深い。これは親鸞の、悪の絶対不可避性の主張に連なるものである。親鸞が「すべての人間は悪人たらざるをえない」と主張したのに対し、如道は「すべての人間は不浄たらざるをえない」と語った。「愚闇記返札」は従来必ずしも十分に注目されてこなかったが、鎌倉後期の段階で専修念仏の原則的立場から顕密仏教に果敢に反論した書物として、高く評価すべきである。 |