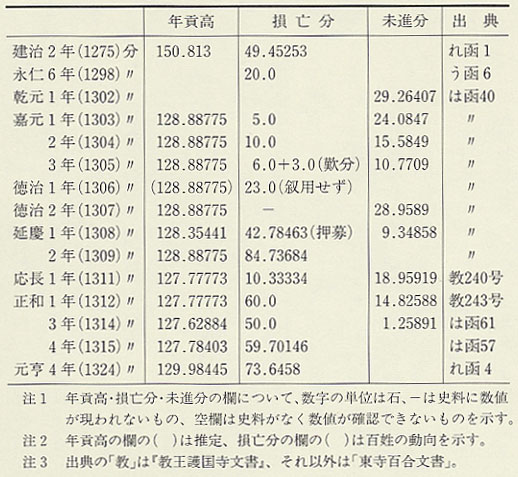

| 太良荘は正安四年(乾元元年、一三〇二)の後半より得宗が地頭となり、東寺はなんとか領家年貢の収納は維持したものの、下地などの支配権を実質的に失い、荘は地頭の支配下に置かれた。そうした状況のなかで東寺は、得宗地頭の権威を背景とした惣百姓の抵抗を受けることになった。これより六〇年以前には勧心を中心に地頭若狭忠清に抵抗した荘民であったが、勧心名名主良厳はすでに正応五年地頭若狭忠兼から公文職を与えられており(オ函二五)、得宗地頭となっても代官が入部するとすぐにこの職を安堵されていたから(同前)、東寺は惣百姓を掌握することができていなかったのである。 この年には東寺が一時的に荘園領主の地位を失うという騒動や地頭の交替があったため、荘民の年貢未進は三〇石近くに達していた(表8)。 |

表8 鎌倉後期遠敷郡太良荘の年貢減免状況  |

| そこで東寺供僧は翌乾元二年閏四月には、未進年貢米は個々の百姓から納入を誓約させる請文を取り(ゑ函一三)、公事の佃大豆や糸綿の納入は名主に請け負わせている(ゑ函一〇・一一)。これまでは未進は預所と名主の関係として処理されてきたものと思われるが、今度は未進は名主個々人、あるいは惣百姓が直接供僧に責任をもって請け負うものとされたのである。しかしこれで年貢が確保されたわけではなく、翌嘉元二年(一三〇四)から惣百姓たちは、稲が被害を受けたため年貢免除を求める損免の要求を執拗に繰り返すようになった。嘉元二年の場合でみると、惣百姓は七月ごろに最初の損免を要求し、供僧が損免を認めずこの申状を却下すると再び願い出た。そこで八月十日に供僧は審議しこれをまた却下したが、惣百姓は九月六日にまたもや水害を受けた田地である洪田の損免を願い出た。供僧としても何らかの対応をせざるをえなくなり、現地の事情を知っている東寺の公文頼尊と相談し、洪田の実態を起請文で注進させることにした。荘の名ごとに合わせて三町一段余の洪田を記した起請文が九月十七日に届けられたので、頼尊はこの被害を二五・六石と推定し、免除額は一〇石がよかろうと供僧中に返答したが、供僧の評定で免除額は削減されとりあえず七石とされた。これを聞いた惣百姓たちはこれほどの少額では年貢は負担できないので、再考してくれるよう供僧中に披露してもらいたいことを「ひやうへ次郎」という人に依頼する書状を書いている(『教王護国寺文書』一九九号、エ函二〇など)。その結果、惣百姓はこの年一〇石の損免を獲得している(表8)。これ以後も延慶年間(一三〇八〜一一)まではこのような交渉が繰り返されている。しかも年を追うごとに被害を訴える惣百姓の表現は、「虫損」を挙げ、また田植えのときに「大旱魃」に苦しんだうえに五月末には「大洪水」を、七月末には「大風大洪水」を受けたとあるように壊滅的打撃を強調するものとなり、さらに被害も「一国平均」であることを繰り返し、果ては得宗地頭方は真剣に検見をしてくれているなどと、語るに落ちるような文言を並べて強硬な姿勢を強めてくる(ヱ函二五)。延慶元年の損免分四二石余は供僧の認めた額に惣百姓たちが満足せず「押募」ったものであり、そのためこの年の年貢収支の決算を記す算用状を確定することができなかったとされている。 |