| 御家人名である末武名の相論が終わりに近づいたころ、太良荘の百姓名である勧心名においても相論がおこった。十三世紀の初めころまだ子供であった西念は、継父の犯した盗犯の罪科のため母とともに他荘に逃亡しなければならなかった。そこで西念の名は、母の弟である勧心に与えられて勧心名とよばれることになった。若いときに比叡山で修業し、のち太良荘内の薬師堂の雑役を勤める承仕にもなっていた勧心は文書を読み書きしうる能力を身につけており、延応元年(一二三九)十月には地頭若狭忠清から荘の公文に任じられたこともあった(オ函二五)。しかしまもなく公文の地位を離れた勧心は、その後はむしろ地頭若狭氏の横暴に堪え抵抗を続ける荘民の先頭に立って活動している。勧心は文永十年に七八歳の高齢で死去するが、その跡はのちに相論相手から勧心の「所従」と称された小槻重真ら四人に譲与されていた。しかしその二年前から勧心名が母の名であったことを主張していた西念は、勧心の死去の機会を捉えて、正預所の聖宴から勧心名半名名主職に補任される(ゑ函三)。 実はこれは太良荘の百姓名について出された最初の補任状であり、百姓たちに与えた衝撃は少なくなかった。さっそく百姓たちは西念に半名を与えることは不当である旨を訴えて、三度の連署状を提出した。これを受けて弘安元年四月に預所定宴が聖宴の処置をくつがえし、重真らを一円名主職に補任したため(ゑ函四)、西念の子の藤井宗氏が東寺供僧中に訴え、勧心名名主職をめぐる問題はこれまでの預所に対する訴願から供僧のもとでの裁判となったのである。 西念が半名主に補任される前に、荘の「古老」である真利・真安は西念の母が公事を負担していたことを証言したが(京函一五)、これは公事を負担している者が名主であるという百姓の論理を示している。したがって、百姓たちのこの論理からすれば、領家が三代(源兼定・若狭国衙・東寺)も変遷したこの七〇年にわたって現実に名の年貢・公事を負担してきた勧心が名主の地位にあるべき者で、このことは荘園領主の介入すべきことではなかった(イ函一一)。名主の地位は現実に年貢・公事を負担しているという事実と、それを確認し保証する「古老」によって支えられていたのである。 重真は自分の主張を支えるものとして「検注文書」を持っていることを述べており(さ函三)、荘園領主側の発行する文書が百姓の権限を証明するものとして比重を増してきていることは考慮しておかなければならない。しかしその「検注文書」とは、伝えられている時沢名の例からみると、建長六年の検注の翌年に作られた「名坪寄」をさすものと考えられ(し函四二)、検注使が名の田数と名田の坪を荘園領主に注進したものであって、名主に与えられたものではない。名主たちはこうした文書を入手することにより、自名と他名との土地の帰属をめぐる紛争解決に役立てたものと考えられる。その場合も、こうした紛争は古老による調停によって解決が図られたのであろう。このような古老を中心とした在地の名保証秩序が、補任を通じて表わされる荘園領主の意志によって左右されるようになることは、「今日は人(他人の身)の上たりといえども、明日はまた(自分の)身の上たるものか」という連帯感に支えられた百姓の強い抵抗を生み出したのである(イ函一一)。 |

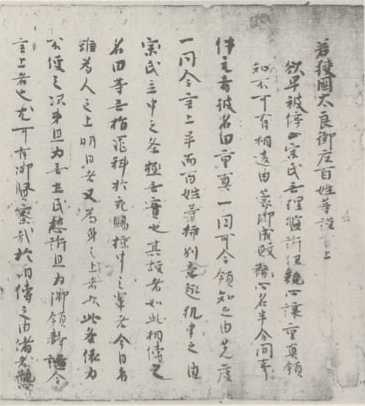

写真56 太良荘百姓等申状(イ函一一、部分) |

| この相論はこの年の十二月の供僧の裁定で、もとのように半名宛補任とすることで決着した(さ函三)。この結果、これまで村落のなかに半ば隠れていた名主の地位は、名主職という荘園領主の補任を必要とする権利として浮かび上がってきた。その分だけ名主職は領主の意志に左右されることになり、名主職の補任を求める激しい抗争を生み出した。弘安九年より始まった助国名相論がそれである。 |