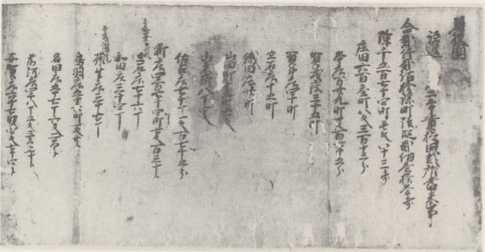

| こうした状況のなかで、若狭では文永二年に本格的な国検(一国規模の検注)が行なわれた。それを推進した国主・国守は未詳であるが、三月に文所・田所・税所代などの在庁と検注使は、嘉禎・仁治の国検で作成されたとみられる遠敷郡中手東郷・同西郷などの条里坪付を記載した「里田取帳」の一筆ごとに、作・不作・河成を朱で注記して「実検田地取帳」を作成し(ハ函三、に函一)、それにもとづいて十一月に惣田数帳(大田文)を完成した(ユ函一二)。 |

写真41 若狭国惣田数帳案(ユ函一二、部分) |

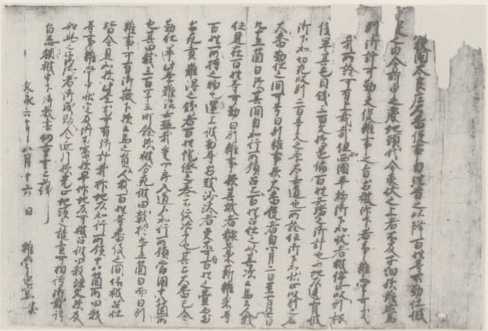

| この大田文は、まず荘田・不輸田の細目を挙げたのちに、応輸田を斗代別に記載して能米・官米を一国規模で計上し、以下大飯郡・遠敷郡・三方郡の順序で、郷・保・名・寺・社・浦などの単位に即して、それぞれに除田・定田、その斗代別の内訳と所当米とを記載するという詳細なもので、現存する諸国大田文のなかで最も内容の豊かな文書であるが、各単位の区分とその基準田数は嘉禎・仁治の国検で固められた区分と数字を基礎とし、踏襲している。その意味で確立した荘園公領制の実態を知るうえで極めて貴重な史料であるが、実際ここに記載された各単位の田数は、室町期にいたるまで段銭などの公的な賦課の基準として、長く変わることがなかったのである。ただ、国衙の掌握した土地台帳はこうした大田文だけでなく、畠地も公的に検注されて畠文が作成され畠地子が賦課されており、在家もまたその数を記載した在家帳に即して在家役が賦課されていたと推測されるが、これらの帳簿は伝わっていない。 この国検の三年後の文永五年、モンゴルの皇帝フビライの国書と高麗国王の国書を携えた高麗の使が大宰府に到着し、幕府は二月二十七日、讃岐国守護に充てて、用心すべきことを御家人に伝えるように命じている。おそらくこの命は南海・山陽・西海の諸道の国ぐにには伝えられたであろうが、北陸道の諸国はまだその外にあったのではなかろうか。 翌文永六年に六波羅探題は若狭四郎入道定蓮(忠清)に対し、新院御所殿上口を役所として、「若狭次郎兵衛入道跡」の大番役を勤仕すべしとの関東よりの注文を示した。定蓮は、走湯山の造営を負担しているとしてただちにはこれに従わなかったが、六波羅は二月二十四日、これについては権限外なので関東の命のとおり参勤せよと改めて命じている(エ函四)。 後述する建治元年(一二七五)の六条八幡新宮の造営用途の支配のさい、「若狭兵衛入道跡 八貫」は「在京」の御家人のなかに挙げられている点からみて(「六条八幡造営注文」)、このときの大番役勤仕も、若狭国の地頭としてではなく在京人としての参勤であったと考えられる。のちの太良荘雑掌の申状に、これまでの若狭氏の大番勤仕は正治二年(一二〇〇)の忠季、承久二年(一二二〇)の忠時だけといわれているのも(ヱ函九)、この推測を支えているといえよう。 そしてそれらのときには人夫を召し仕うのみであったにもかかわらず、若狭定蓮は馬草一〇〇文分、糠四〇文分、薪五〇文分、炭五〇文分、雑菜三種のうち精進二・干鯛一〇文分、計二五〇文を太良保一七町二段一九〇歩の田地の段別に大番雑事用途として切り充て、七人の使を付して百姓を譴責するのは不当と、五月二十八日に雑掌定宴は東寺供僧・開田准后を通じて六波羅に訴えた(な函一五)。 四月二日から七月七日の間の勤仕を終えた定蓮は、代官藤原忠頼の陳状を七月十一日に六波羅に提出し、二十三日にこれを受け取った定宴も八月二日、西国における大番役段別課役を停止した建長六年(一二五四)十月の追加法を具書として副進し、それを根拠に再度不法を訴えた(エ函八・九)。 これに対し地頭代は一応承伏の姿勢をみせたが、領家側はこれ以上事を荒だてるのを嫌ったのか、定宴に夫役雑事として勤めよと命じてきた。八月十六日に定宴はこれを不満とする申状を捧げ、それならば九五日の勤仕期間の日別雑事を定蓮の若狭国の所領一八か所三四三町余に分け充てればよかろうと主張しているが(な函一六)、既成事実を動かすことはできなかったものと思われる。 |

写真42 太良荘雑掌定宴重申状案(な函一六) |

| ただここで定宴が、糠・藁・薪・雑菜などならば百姓の所持しているもので、これを運上するのは百姓にとってなんら負担ではないのに、「得難きの銭を宛て責め」られるために百姓が苦しむと述べている点に注意すべきであろう。このころ関東は公事を貫高で御家人に切り充てており、御家人自身もこの若狭氏のように必要とする銭を所領に賦課したのであろうが、前述したように西国―若狭においては、それが百姓たちとの間に摩擦をよびおこしているのである。 |