| このように国人が地頭代となった場合と異なり、西国とはかなり異質な生活慣習をもつ東国人の地頭・地頭代と若狭・越前の国人・百姓との間には、日常の細かい問題をめぐっても摩擦が絶えず、それが本格的な訴訟となる場合もしばしばみられた。 例えば、若狭の遠敷郡国富荘の地頭若狭忠季の代官禅寂法師は、地頭佃の耕作に百姓を動員し、地頭の定使の月別入物として六斗の雑事などを徴収し、さらに川で鮎を狩るといって農業の忙しいときに百姓を人夫に召し出し、蚕養のときにも地頭方の仕事に百姓を駆り出した。また、かつての国衙の所役で、荘園になったときに領家が免除した藍役を徴収し、正地頭の馬だけでなく代官の馬まで百姓に飼わせ、地頭の子息や代官のために蒭や薪・精進雑菜などを勤仕させ、百姓の麻畠から麻を苅り取る。そのうえ他所の物を京都に運送させるために「京上ならびに木津越夫馬役」をこの荘の百姓に賦課し、関東夫馬の功米として六石の見米を徴収し、代官の下人や妻子のための雑事・房仕に百姓を奉仕させ、女房の上下向の送迎までをさせる。そしてこうした地頭代の「非法濫行」に耐えかねて百姓が逃亡すると、その在家を壊し取り、田畠を地頭の名田に引き篭めてしまう(「続左丞抄」、以下同)。 百姓たちをあたかも自らの下人・所従のように召し仕おうとするこうした姿勢は東国の地頭に共通しており、そこに東国の社会に育った人のあり方の一端をうかがうことができるが、国富荘の公文・百姓はこれらの地頭・地頭代の行動が、かつての下司、国人の稲庭時定のときの先例と異なることに強く反発し、領家である官務小槻氏を通じて鎌倉の法廷に訴えたのである。 |

写真14 遠敷郡国富荘 |

| これに対して幕府は承元元年十二月、将軍家政所下文によって裁決し、基本的にすべてを「前地頭(マゝ)時貞法師の例」に任せて処理することとしたが、地頭代の非法はいっこうにやまなかった。 それどころか、禅寂に替わった新地頭代有盛は、先の裁許に従わないことによっておこりうる後難を恐れて公文家長法師と百姓等を召し篭め、同三年二月二十九日、無理やりに起請文を書かせた。また、閑院の造営、関東御堂の釘、正地頭の宿所が焼失したことに対する訪、延暦寺講堂の材木引、八条御所の用途、若狭の八幡宮造営のための杣入などの臨時の課役を頻々と賦課し、さほどの犯過でもないのに百姓たちから過料を責め取り、百姓自身や縁者を身代として引くという非法を行ない、領家の召し仕っていた紙漉の恒利は地頭が課役を懸けるので逃亡してしまう。そのうえ地頭代は、盗犯を企てたとして逃亡した百姓紀太男に同意した科により、その縁者の身を地頭方に引き、下人にしてしまった。 過料の徴収や百姓の身曳による下人化は他の諸荘でもみられることで、まさしくここに東国の地頭の支配の特質が、よく現われているといえよう。 「官御祈願所・官厨家・円宗寺」は建保四年正月に改めてこれらの地頭代の非法を幕府に訴え、これに応じて幕府は同年八月十七日、再び将軍家政所下文を国富荘に下して地頭の新儀非法を停止し、太政官厨家も同年十一月、国富荘司らに充てて下文を発してこの政所下文を現地に施行した。 もとより幕府は公文・百姓や領家の訴えをそのまま認めているわけではない。代官の馬はともかく、正地頭の馬一、二疋を百姓が飼うのは当然であり、地頭佃の所当を運上するための京上夫や木津越の夫馬も百姓が勤仕するべきで、地頭職として雑事を下知しないわけにはいかないとするなど、地頭の権限も一応認め、逃亡した百姓の在家は領家・地頭が中分し、「浪人を招き居え」るべきことを強調しているが、基本的には時定以来の国の先例を尊重する姿勢を保っており、それが国人や百姓が地頭・地頭代の非法に抵抗するさいの拠りどころとなったといえよう。 越前でも同様の事態があったと思われる。例えば今立郡西谷荘では承久二年(一二二〇)以前、守護所沙汰人の穴尾四郎が、百姓の僧慈勝と重光との蚕養をめぐる口論が祭文を書くところまでになったのに対し、荘内に乱入して二人を搦め取り、布七二反を責め取ったこと、同じく貞弘に盗犯の嫌疑をかけ、乱入して布五〇反を責め取り、僧京法からも布五〇反を責め取ったこと、さらに包依の子息に人勾引の疑いをかけてこれを搦め取ろうとしたことなどについて、荘の訴えを受けている。本来、荘で犯罪があったときは、境の辺で子細を尋ね聞いたうえで当事者を守護所に召し出すべきなのに、穴尾四郎は左右なく乱入し狼藉を働いたとして訴えられたのであり、大江某は守護駿河前司大内惟義の命を奉じてこれを停止している(資2 醍醐寺文書一四号)。 |

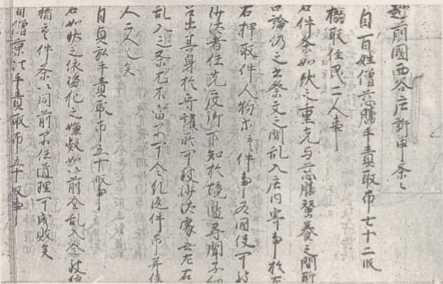

写真15 大江某奉書案(醍醐寺文書) |