| 28 洋学の発達(1) | |

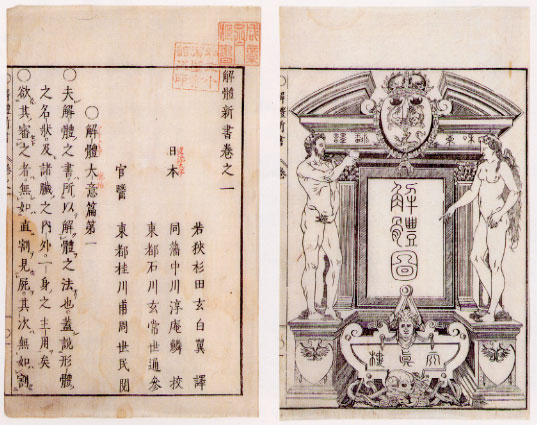

| 洋学とは、当初蘭学ともいわれ、オランダ語を通じて輸入された欧米の知識・技術全般を意味します。我が国において、洋学研究のさきがけとなったのは小浜藩医であった杉田玄白・中川淳庵らであるといわれています。 1771年(明和8)、玄白・淳庵らはオランダ商館長から購入した『ターヘル=アナトミア』の解剖図の正確さに感激し、中津藩士の前野良沢とともに、その翻訳を決意しました。しかし、彼らのオランダ語の知識はわずかなもので、「眉とは目の上にはえた毛です」という1文を訳するのにも丸1日かかるといった有様でした。それでも彼らはあきらめずに苦心に苦心を重ねて、74年(安永3)、ついに『解体新書』を完成させたのです。 彼らの業績は後の学者たちに大きな影響を与え、その後洋学は広く発展することになるのです。 幕末、越前・若狭の諸藩において洋学に力を入れたのは福井藩と大野藩でした。 福井藩では、藩医でもあった橋本左内らの尽力によって、1857年(安政4)、藩校明道館のうちに洋書習学所が設置され、洋学の講義が行われました。ここでの講義は語学と医学・天文学・地理学など技術的な学問に重点がおかれ、教授には従来医学所で教導していた者があたりました。 また、60年(万延1)には解剖医学の推進のため、長崎から紙製人体模型「キュンストレーキ」が金800両で購入されています。これは、当時我が国に3体のみ輸入されたもののうちの1体です。 |

▲ポータブル地球儀 この地球儀は、携帯に便利なように、洋傘の ように折たたみ式につくられている。収納箱に は「New Potable Terrestorial Globe」とあり、 ロンドンで製作されたものである。製作年は記 されていない。 大野市 柳廼社蔵 |

▲『解体新書』 本文はすべて漢文で書かれており、4巻で構成されている。別に序文と21葉の解剖図をのせた序図巻が ある。『ターヘル=アナトミア』の正文だけが訳述され、註解についてはふれられていない。杉田玄白は原 稿を校正すること11回におよんだという。 小浜市立図書館蔵 |

|