|

前述の坂井郡野中組の大庄屋小島家は大地主でもあったが、その売券や質券類をみると、十八世紀末期から通例と少し異なる文言のある証文があることに気付く。以下一般的でないかもしれないが、特徴的な事例をあげてみよう(小島武郎家文書)。 (1)寛政六年十二月、困窮の上過分の借銀で渇命に及んだ者が、小島家へ高二石五斗を一年間質入れして銀子を借り、同時に本人は月に一〇日、娘は月に二五日奉公することにして銀子を受け取ったが、この給銀は「過分ニ御渡」になったものであった。 (2)文化十二年十二月、年貢を引き明けて高五石を五年季で質入れしたが、家内が大勢であることを申し述べて、その高を「作徳 (3)文政元年十二月、「親代より色々と御介抱ニ預」って来た者が高二石の質地で「大恩」の銀子を借り、本人は月に一五日奉公して「過分」の給銀を受け取った。 (4)文政二年十二月、「格別之御介抱」に預り借銀の返済も延ばしてもらっている者が高を質入れして借銀し、作徳 (5)文政八年十二月、親の代から「御出入」している者が、作徳受で質入れした高を受け出せず流れ高になるところ、このたび代銀無算用で帳消しにしてもらった。文中には「私身命限り御出入申上度心底ニ御座候」とある。 (6)天保四年七月、去年の暮に借銀二六四匁余あった者が持高二石を年季で質入れして借銀し、無利息、作徳 以上にみたように、小島家は貧窮した特定の者に銀子貸付けなどで特別の配慮を加えたり、奉公に雇ったり、作徳 |

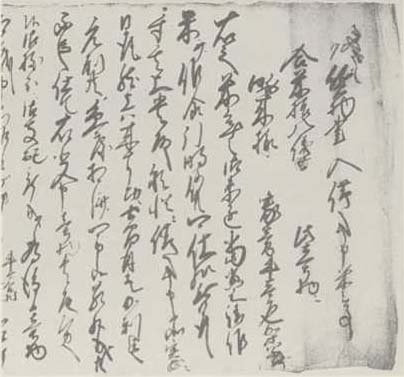

写真19 質入証文(部分) |

| また、大野郡牛ケ谷村の玉木家も大高持で、交代制で庄屋も勤めたが、その売券には、享保十九年の凶作の時、「如来様」・家一軒・牛一匹・家財残らずを質物にして米一八俵を貸している。翌々年の元文元年(一七三六)の年暮には借米の多いことが予想されたのか、あらかじめ帳面を作って借用証文の文言を書いた。内容は同村の者一〇人分であるが、その質物はいずれも「家・かさゐ(家財)」であり、さらに「子供不残」や「弟共ニ」も加えて質入れした者もある。その後も延享二年、宝暦三年(一七五三)、寛政五年などに如来様や家・家財や子供を質物にした例が知られる。いずれもその年の十二月の末のことで、年貢や小作料などを納めきれない切迫した事態になった小百姓が、質流れになれば立ち行けないであろう物・人を質入れしているのであり、貸主も取り立てにくい質物にもかかわらず貸付けしていると想像される。大高持で村役人格の者にとってはそれでも村として年貢を完納することが大事であったろうし、貸・借双方が苦境にある村民を支えるものと認識していたのであろうが、そうした関係の中で地主の土地集積は進んだのであろう。 |