| 先にみた『伝記』の要旨である(1)〜(16)の内容について、それぞれに説明を加えながら具体的に検討してみよう。 (1)泰澄の生まれたとされる麻生津は、「朝津」「浅水」とも表記され、その故地とみられる 福井市三十八社町には、泰澄の開創と伝える泰澄寺が現存し、本堂・大師堂などの伽 藍や、産湯の井戸と伝える井戸など泰澄ゆかりの遺跡が残っている。一説には、泰澄 の父三神安角がこの近辺の日野川水系で船頭を営んでいたとの伝承もあり、白山信 仰を水運と結び付ける一つの論拠とされている(山岸共「泰澄伝承」『白山信仰』)。ま た泰澄の生年である白鳳二十二年については、平泉寺本などの写本には同十一年と ある。いずれにしても、『伝記』 中のほかの年代の表記と泰澄の年令から逆算して、天 武天皇十一年(六八二)に該当することになる。 |

|

写真145 泰澄寺師堂 |

|

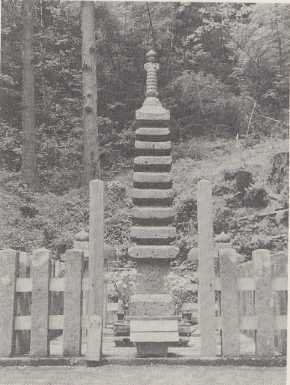

| (2)道昭は白雉三年(六五三)に入唐し、日本に法相宗を伝えたとされる高僧で、法興寺( 飛鳥寺)の禅院に住した。和銅三年の平城遷都後、全国を周遊したという。ただ、持統 天皇七年に彼が越前に来たという形跡は、ほかの史料には存在しない。 (3)越知山は、福井市と丹生郡朝日町・織田町の境にある海抜六一三メートルの山で、『 伝記』にいう坂本の岩屋と伝える金堂とよばれる小さな洞窟が、その麓の朝日町に存 在する。越知山は、明治初年の神仏分離まで修験の行場として栄えたが、分離ののち 越知神社となった。白山の遥拝所としての性格を有し、白山と同様に三所の神を祀り、 奥之院には臥行者の修行の場と伝える遺跡も存在する。また、もとこの別当寺であっ た朝日町の大谷寺(天台宗)は、泰澄入定の地と伝え、十五世紀には白山中宮平泉寺 に対し本宮と称し、一一院三二坊を有する大寺院であった(本川幹男「越知山修験道 の展開と変遷」『白山・立山と北陸修験道』)。現存する大谷寺大長院には泰澄の廟と いわれる石造九重塔があり(写真146)、この石塔には、「元亨第三 癸亥 三月四日 願主金資 行現 大工平末光」(写真147)という銘が残っている。元亨三年(一三二三 )の年紀をもつこの石塔は国の重要文化財に指定されている。このほか、同寺には白 山の本地仏で最古の遺例という十二世紀後半の木造十一面観音坐像(写真150)・同 阿弥陀如来像・同聖観音像や、明応二年(一四九三)五月二十六日の銘のある泰澄 大師・臥行者・浄定行者の三尊像など、白山・泰澄関係の文化財が多数伝わっている 。 |

|

写真146 大谷寺石造九重塔 |

写真147 九重塔の台石刻銘 |

| (4)伴安麻呂すなわち大伴安麻呂は、大伴長徳の子で、歌人として有名な大伴旅人の父 にあたる。大宝二年の段階では、彼は従三位式部卿の地位にあったが、彼が勅使とし て越前に赴いたという記録は『伝記』以外には存在しない。 (5)小沙弥(のちの臥行者)の出身地能登島は、能登半島の東側、内能登の七尾湾に浮 かぶ四七・五平方キロメートルの島で、現在石川県鹿島郡能登島町となっている。ここ には、須曾蝦夷穴古墳という高句麗形式の古墳が現存し、古くから朝鮮半島との関係 が指摘されている。高句麗といえば、泰澄の祀った白山比 し、白山信仰を高句麗の信仰が移入されたものとみる見解も存在する(玉井敬泉「白山 信仰の祭神と信仰」『白山信仰』)。 (6)神部浄定(のちの浄定行者)の運んできた米俵が空を飛んで越知山に至ったという説 話については、種々の観点からその意義づけが試みられている。一つは、出羽から中 央に輸送される税としての米という理由で神部浄定が施入を拒んだところ、米が越知 山へ飛び去ったという点について、これを地方に住む人びとの中央の行政、とくに課税 に対する反抗の姿勢を示すものと受け取る見解がある(浅香年木「『泰澄和尚伝』試考 」『古代文化』三六―五)。あるいはまた、これに類する米の飛行の説話、たとえば播磨 の法華山一乗寺の法道仙人と船師の藤井、信貴山寺の命蓮と富豪との話など共通し た説話の内容から、「飛鉢法」は水上輸送された官米の掠奪の実態を象徴しているとさ れる見解や(田中久夫「能登法音信仰」『観道仙人と十一面観音信仰』)、山林修行者 がその糧を得るために修した「飛鉢法」が、その行者の偉大さを潤色する要素となった とするもの(長坂一郎「『泰澄和尚伝』と越知山」『福井県立博物館紀要』一)などがある 。 (7)泰澄が来宿した苔川東伊野原の「苔川」は、他本には「筥川」とあり、かつて「箱ノ渡」と よばれた渡し場のあった九頭竜川のことと考えられている。その東の伊野原は、現在 の勝山市猪野と推定され、この北の下毛屋の地に室町時代ごろのものと思われる泰 澄の母の供養塔が立っている(平泉澄「泰澄和尚伝記考」『白山信仰』)。 (8)伊野原の東の林泉が、のちに越前馬場の中心として栄えた中宮平泉寺の地で、神仏 分離後白山神社となっているが(写真148)、その境内にはこの林泉と伝えられる御手 洗池が存在する。平泉寺は平安時代から中世にかけて、北陸で屈指の勢力を有した 天台宗の大寺院で、六千の坊があったというが、天正二年(一五七四)一向一揆の焼 討ちを受け、一山灰燼に帰した。白山信仰の中心地として栄え、ここから白山に至る禅 定道が続いていた。現在南谷・北谷の坊跡の地域で発掘調査が進められ、坊の規模 や構造、掘割りなどが明らかになりつつある。 |

|

写真148 白山神社 |

|

| (9)ここにみえる九頭竜王の出現については、『白山之記』や『白山上人縁起』など(『資料 編』一)、これにふれない伝も存在する。その理由について、もともと白山神の本地垂 迹の伝承は、貴女すなわち伊弉 いう二つの型があったが、後者がより古いものと考えられ、平安中期には両方の型を 合わせて貴女から九頭竜王、さらに十一面観音という展開が伝記に表現された。しか し、のち中央の神仏習合思想の影響を受けるなかで、九頭竜王(竜形の神)の存在が しだいに軽視されるようになり、やがてこのことにふれぬ伝もできたもので、またこのこ とは、人びとから畏怖の対象とされた竜形の神から農業神である女神(貴女)へ、さら には神仏習合の本地仏へという白山信仰の性格の変遷の順序を表わすものであると する見解が出されている(下出積與「庶民層における神の形態の意味」『古代日本の 庶民と信仰』)。 (10)白山最高峰の御前峰(海抜二七〇二メートル)に対し、左孤峰が別山(海抜二三九九 メートル)、右孤峰が大汝峰(海抜二六八四メートル)で、御前峰―伊弉 面観音、別山―小白山大行事―聖観音、大汝峰―大己貴―阿弥陀如来という垂迹神 と本地仏の関係をもち、三所権現を構成する。ただ、十世紀初めの『延喜式』には白山 比 (下出積與「泰澄伝承と白山信仰」『白山・立山と北陸修験道』)。 (11)養老六年の七月から八月にかけて、泰澄は弟子の浄定行者と上京し、天皇の看病に あたったとあるが、『続日本紀』には、この年に元正天皇が重病となったといった記事 はうかがわれない。「護持僧」というのも平安期になってから用いられるようになった呼 称で、この時代にはふさわしくない。 (12)神亀二年白山を訪れた行基と出会ったとされるが、これもまた『続日本紀』や行基伝 の類にも裏づけとなる記事は見あたらない。 (13)玄 一面観音関係の経典が含まれ、以後この経典が多く書写され、十一面観音信仰の隆 盛に大きく影響したといわれる。その意味では、玄 玄 (14)玄 いに都に伝わって、当時政権を担当していた藤原武智麻呂ら四兄弟を相次いで死に至 らしめたというのは、著名な事実である。ただ、この時泰澄が平城京で疱瘡終息のため 十一面法を修したという記録はほかにみえず、また大和尚位を授かったとあるが、具体 的な僧位の規定がなされたのは二〇年ばかりのちの天平宝字四年のことである。 (15)ここにいう三重木塔一万基とは、天平宝字八年の藤原仲麻呂の乱後、重祚した称徳 天皇が、乱で没した人びとの冥福を祈るため発願した百万塔の一部のことと考えられ る。神護景雲元年には、たしかにその製造事業が進められていたが、それは平城京で のことであり、また当時吉備真備は右大臣の任についており、彼が勅使となったという 記録もない。 (16)先に述べたように、泰澄は越知山にて八六歳で遷化したといい、大谷寺にはその供 養塔が残っている。 この『伝記』以外の泰澄伝に『伝記』にない内容がうかがわれるものもあるが、ここではとりあえず『伝記』を主たる材料として検討を加えることにしたい。 |

|