| 右のような考察からさらにすすめて、式内社の原祭神を探求することには大きな限界がある。この点を考察するには、むしろ式内社の社名に留意するほうがより有効なように思う。すなわち、以下のように幾つかに分類できるが、それぞれの代表例をあげておこう。 (一)自然信仰にかかわる社名。若狭では、石 (二)地名にかかわる社名。地名といっても、これには国名・郷名・里名(のちの村名や字名など)、津(港)名・岬名にかかわるものも含まれる。若狭では、若狭比古神社(遠敷郡)、大飯神社(大飯郡)、三方神社・弥美神社(三方郡)、越前では角鹿神社・金前神社(敦賀郡)、舟津神社(今立郡)、足羽神社・椎前神社(足羽郡)、国生大野神社(大野郡)、楊瀬神社・三国神社・高向神社・大湊神社(坂井郡)などである。これらのうち、たとえば三国町の雄島にある大湊神社などは、その占座地の祭祀遺物・遺跡にかかわること、またその雄島が北の海つ道から三国湊へ出入する際の「島当て」ともいうべき標識になっていることなどから考えて、神威は内陸にも海上にも及んだものであろう。この場合にみられるような神能も含めて、神社はそれぞれの神能を発揮しながら、産土神として地域守護の神として人びとに崇敬されたものであろう。この、地名を負う社名のうちに、若狭比古神社のような、往古の地域的首長の形姿に託したものも含めたのは、右のような配慮にかかわってのことだが、ヒコ・ヒメ神についてはさらに後述する。 (三)部民制にかかわる社名。若狭では、日置神社(大飯郡)、和尓部神社(三方郡)、越前では、伊部磐座神社(敦賀郡)、石部神社(今立郡)などである。もちろん、地名や自然信仰と習合した社名もあるし、決して多いとはいえないが、ほかの国ぐにと比較した場合、若越の式内社にみられる一つの特徴といえる。集落単位で部民化された人びとが、信仰者の側から部民集団の称を付したり、朝廷での統率者やその祖神を祀ったことによって生じた社名とみられる。 (四)人名・神名を負う社名。若狭では、苅田比古神社・苅田比売神社(遠敷郡)、越前では信露貴彦神社(敦賀郡)、兄子神社(丹生郡)、比古奈神社(坂井郡)などである。これらの社名とされているのは『記』『紀』や『出雲国風土記』にみえる人名や神名ではない。それらの神話体系とは別に、地域ごとに形象化され信仰された人名や神名とみられる。しかし、このなかにはおそらくスクナヒコナ(少彦名)神より転じたと思われる比古奈神も含まれる。 ただ、この分類のうち、ヒコ・ヒメ神とヒコ神については別途の考察を要すると思う。つまり、これらの神は、若狭では遠敷郡、越前では敦賀郡だけにみられるからである。前者では、石 |

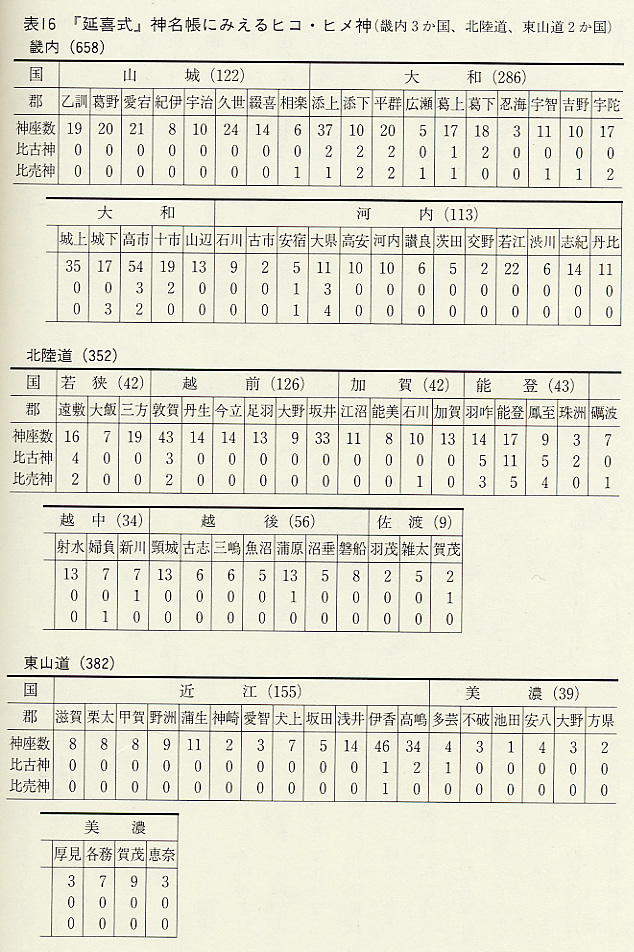

表16 「延喜式」神名帳にみえるヒコ・ヒメ神  |

| ヒコ・ヒメ神についての以上のような考察は、この人名・神名を負う社名の分類のうちでは、天つ神系の神名を負う社名についての理解に、そのまま重なってくる部分が多い。すなわちそれは、若狭では、伊射奈伎神社・香山神社(大飯郡)、越前では、敦賀郡の今も気比社の摂社となっている天利劔・天比女若御子(・天伊佐奈彦)の各社であり、これに常宮の天八百万比 さらにこの分類のなかでは、信露貴彦神社(若狭、敦賀郡)など渡来系の神社があるが、それについては別項をたてて後述する。 (五)その他。以上の分類に含め難い神社は多い。若狭では伊牟移神社(三方郡)、越前では麻気神社(丹生郡)、刀那神社(今立郡)などで、後世の祭神や祭祀形態などからも祭神は不詳とせざるをえない。もちろん、それらのうちには、神の様態を示すのではないか(越前敦賀郡の質覇村峰神社)、あるいは住民の生業にかかわるものではないか(越前今立郡の鵜甘神社、同坂井郡の鵜屎神社)と思われるものがある。また、祭神の神能にかかわるものとして、闇見神社(若狭、三方郡)、大虫神社・小虫神社(越前、丹生郡)などの例がある。ことに大虫・小虫神社は、丹後国與謝郡の大虫・小虫神社などとあわせて考える必要があり、越前の大虫神社、丹後の大虫・小虫神社の祭祀は、律令制下には朝廷から名神祭として奉幣されたものだが(『延喜式』神祇)、元来は地域の虫害排除の祈願に神能があったものに発したと推考される。あるいは、御門神社(越前、足羽郡)は、出雲の神門(『出雲国風土記』神門郡・飯石郡三尾郷・仁多郡御坂山の各条)などと併考する要があろうし、坂門一事神社(越前、大野郡)などとともに、領域神として、興味ある今後の検討課題となろう。 以上、(一)〜(五)を通観するとき、若越の神々は、限定された地域での若干の天つ神系にみる畿内からの強い影響は認められるが、元来強い在地性をもったままに多様な神祇信仰を保持し続けていたとみられる。この点は、日本海域西方で、独自に創出された神話体系に整えられた出雲の神々(第二節)と比較すれば明らかで、その影響も少ない。渡来神の影響についても同様に少ないとみえるかもしれない。しかし、この点については、八世紀初め(養老二年)まで越前国の東部を占めた能登半島についてはあたらない。美麻奈比古神社・古麻志比古神社など、この地域における渡来神の定着は濃厚であった(『輪島市史』通史編)。それは、能登地域内だけにみられる特色としてだけいえることではない。渡来神への信仰の流行は、九世紀以前における越前国においては、むしろ全国的にみても際立った特色であった。それは、まさに九世紀以降に、国家的神祇制度において、ケヒ神の地位が急速に上昇したことと裏腹の関係をなしていた。以下に、渡来の神々およびケヒ神について、それぞれ一項をたてて述べる所以である。 |