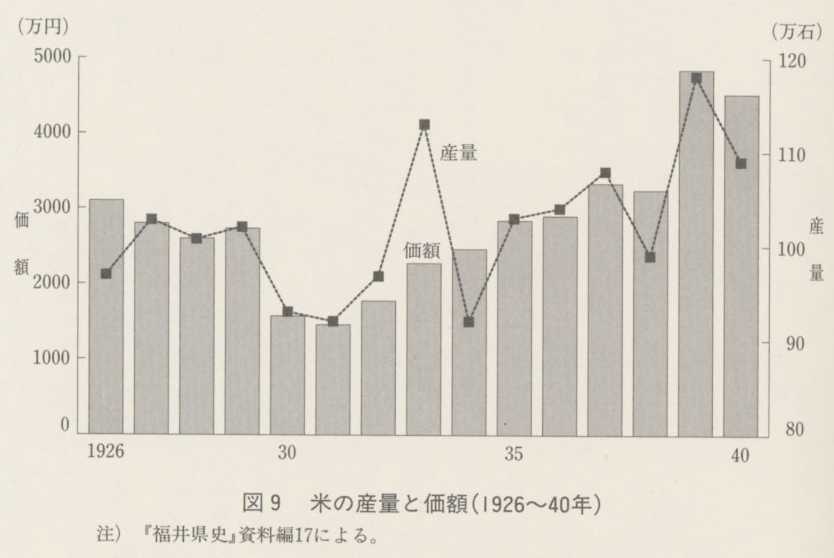

| 一九三〇年(昭和五)は、繭に続いて多くの農産物の価格が下落したが、秋に入って米価が惨落し、大野郡でも「米一俵七円では、泣くに泣けぬ」と米作農家の悲痛の声が沸き上がった(『大阪朝日新聞』30・10・15)。この米価惨落は、政府による米の豊作予想の発表が引き金となったものだが、その背景には台湾や朝鮮の植民地からの「外地米」の大量移入による、より深刻な米の「過剰」問題があった。 図9は、二六年以降の福井県の米の産量とその価額の変動をみたものである。三〇年は全国的に豊作の年で、米の「過剰」による価格低落に苦しむ「豊作飢饉」の年であった。しかし、福井県の場合は水害・虫害に悩まされ、収量は過去五か年において最低の九四万石たらずであった(資17 第140表)。米価安と減収の二重の打撃をこうむったわけである。三一年は、産量・価額とも、さらにそれを下回り、三二年もわずかに上昇したにすぎなかった。そして翌三三年は一転して、二〇年(大正九)の記録を更新する未曾有の大豊作となったが、価額の方はさほど上昇しなかった。つづく三四年は、それとはまったく反対に、風水害による大凶作となる一方、米価がようやく回復の兆しをみせはじめた。だが、いくら相場が上がっても、農家に米がなければ意味をなさなかった。 |

図9 米の産量と価額(1926〜40年) |

| 三〇年から三一年にかけての米価は、白米一升が二〇銭にもならず、「敷島」や「朝日」などのたばこ一箱とほぼ同じ値段であった(『大阪朝日新聞』30・11・4)。一俵にしても七円前後にしかならず、これでは収穫後に支払う肥料代にすぎなかった。たがいに売り急ぎを防ぐため、各地で米の不売同盟が結ばれたりしたが、やはり農家にとっては「明日の一円より、今日の五〇銭」といった、当座の金を工面することの方が先決問題であった。三〇年一二月、米価維持のための政府による米の買上げにさいして、大野郡では予定数量の三倍にも達する希望が殺到した(『大阪朝日新聞』30・12・18)。農家が相場より少しでも高値に売れる機会に飛びついたのである。 この米価安には、地主・小作人ともに大きな打撃をうけた。三一年一月七日の『福井新聞』には、「米価安に疲れ切って小作争議が起らぬ」との見出しで、丹生郡朝日村西田中の地主と小作人の声が載せられている。それによると、地主にすれば、「一俵にして一升や二升、年貢米を軽減した所で、米価安のため懐具合の影響が少なく」、こうした時に小作人と対抗して争うつもりはない。小作人もまた、わずかな収入をめぐって手間や費用のかかる争議をおこすより、他の屋外作業に就労した方がましだと語っている。ここには、地主も小作も、利益の上がらない米作に見切りをつけた態度がみられるのである。事実、この時期に小作争議の発生が減少傾向にあったことは、第一章第一節にみるとおりである。 |