|

信賢・国信兄弟の文芸は、若狭と京都が近いこともあって京都滞在中のものが多かったし、国信のあとを受けた二男の元信も、若いころは室町将軍のそば近く仕え、相伴衆として将軍と行動をともにすることが少なくなかった。しかし晩年は若狭在国の年数も長く、小浜の府から半里離れた渓山佳処に別邸を営み、林泉の美を愛で楽しんだから(「梅溪集」)、小浜に文芸が形成されたとみられる。したがって信賢・国信の二代は、小浜文芸成立の背景としてとらえることができよう。 武田元信は歌道に優れ、歌僧正広の歌会にも参加したが(「松下集」五)、わけても三条西実隆との交わりは深く、元信所持の定家自筆本『伊勢物語』をみた実隆は、「殊勝の物なり」と記した(『実隆公記』明応七年六月二日条)。元信は実隆から「新三十六人歌合」を手に入れ、実隆の歌題を得て歌会を開き、自詠に批評を求めたことなどもある(同 永正八年五月八日条など)。また永正十一年(一五一四)には実隆から『古今和歌集』を贈られ、喜びの返事を送ると、実隆は「をろかなる跡も後せ(後瀬)の山におふるしゐて千とせのかたみとをみよ」と贈った。元信はこれに答えて、 限あらじ千世の後せの山におふるしゐのうらなくちぎることの葉 と返歌した(『再昌草』同年十二月条)。連歌では宗祇を招いて月次の会を開き(「宇良葉」)、また宗祇の高弟の宗長とも交わり、永正十二年十月小浜の元信邸の連歌会に宗長は、「なみぞ秋暮てのちせの山おろし」などと発句した(「那智篭」)。元信はまた京都建仁寺の十如院にての聯句会にも参加しており(「幻雲詩稿」)、連歌の人と思わせるものがある。 元信は能筆でもあり、その筆跡が二楽軒飛鳥井雅康に似ていて俗に若狭二楽と号したというが(「梅溪集」、「甲斐信濃源氏綱要」)、父国信・長男元光・孫信豊もまた二楽流に位置づけられるという。元信はまた飛鳥井雅康の蹴鞠会に参加し、自邸でも歌鞠の会を開き、雅親のあとを継いだ雅俊からも蹴鞠の書を伝受した(『親長卿記』延徳三年四月二十日条、「飛鳥井雅俊聞書」など)。さらに歌舞・猿楽にも趣味があり、こうした芸能人を庇護していたことが知られる(本章三節一参照)。 |

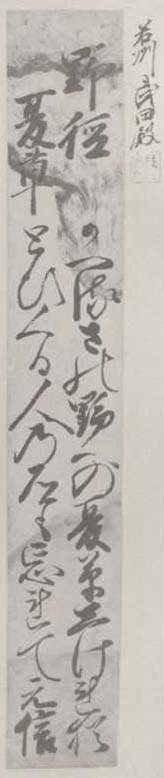

写真316 武田元信懐紙 (「古筆短冊手鑑」) |

| 新羅三郎源義光の血を引く武田氏は武門の誉れ高く、元信は管領細川氏の犬追物に参加したが(『蔭凉軒日録』明応二年七月八日条)、また弓馬故実書を書写あるいは作成した。すなわち永正二年武田代々の秘伝「空穂之次第」「増補口伝日記」などを写し、「狩言葉」を「若州武田旧記」としたものもある。このように元信の文芸は、雪嶺永瑾の言葉を借りると、和歌は中国の李白・杜甫に、書道は王羲之らに匹敵し、騎射は武田家の法があり、元信は生まれながらにしてよくし「百発百中皆その妙を得たり」というのであり(「梅溪集」)、元信の子禅僧の潤甫周玉は元信のことを、四海のうちにくらべる人のいないほど「多芸多才」で、「騎射を専らとして、業を譜代に伝え、歌鞠を翫びて、名皇都(京都)に喧し」と評した(「潤甫周玉禅師語録」)。元信が多芸多才の文人の一面をもっていたことは認めてよいであろう。 | |