|

応仁二年(一四六八)に若狭武田氏は、諸役免除の寺であるので明通寺への陣僧催促を停止するよう命じている。また翌文明元年には、他寺にも陣僧を命じるため、今回は特別に陣僧を勤めるよう申しつけている(資9 明通寺文書六六・六九号)。この二点の史料は、現在のところ「陣僧」という用語の全国での初見史料である。 では陣僧とは何か。陣僧が戦陣に同行した僧侶であることは明白だが、では僧侶と戦争とはどういう関わりがあったのだろうか。 まず第一に、僧侶自身が戦闘に直接参加していた。平泉寺は建武四年に「若輩五百余人」が吉田郡藤島城に篭もって新田義貞と戦っているし(『太平記』巻二〇)、甲斐常治と斯波義敏との長禄合戦では、斯波方についた平泉寺大性院や豊原寺成舜坊が敗死している(『雑事記』長禄三年八月十八日条)。大飯郡黒駒宮神主の僧恵尊は、元弘三年の六波羅探題攻略直後に京都に駆けつけて足利尊氏の軍忠状を得ているし(資8 大音正和家文書四九号)、明通寺は建武三年の三方郡能登野での戦いで足利方の先陣を勤めて、三名の戦死者を出している(資9 明通寺文書二六号)。 第二の役割は調伏祈 |

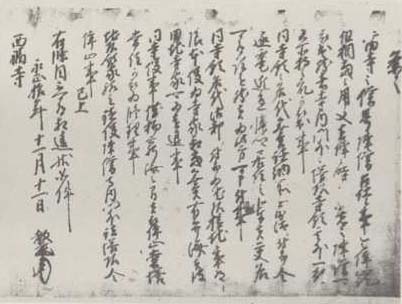

写真274 朝倉教景定書(西福寺文書) |

|

ところが南北朝期から、時衆の徒を中心に僧侶が戦陣で新たな役割を果たすようになる。暦応元年閏七月、新田義貞は吉田郡藤島で斯波高経と戦い戦死したが、そのとき義貞の死骸は輿に乗せられ、八人の時衆が往生院に運んで葬礼に付したという(『太平記』巻二〇)。また応永七年に信濃国大塔(長野市)で守護小笠原長秀と国人一揆との戦いがあったさいに、善光寺の時衆らが戦場に出かけて死骸を埋葬している(「大塔物語」)。戦闘が終わってから死者を弔っただけではない。時衆は戦陣そのものにも従軍していた。 一般に時衆は和歌と医学に秀で、治療・葬送・十念(死にさいし名号を授け弥陀に結縁させること)のために戦陣に同道し(異本「小田原記」)、戦闘が行なわれるまでは和歌や連歌で武将たちの退屈を紛らわせた。実際、元弘三年に楠正成の赤坂城を攻撃したときには、幕府側は二〇〇余人の時衆を同道させており(「正慶乱離志」)、彼らは戦場で武士に「最後の十念」を勧めて往生を看取り、臨終の様子を遺族に伝えている。『太平記』などの戦闘場面は、こうした時衆たちの語りがもとになっていた。 こうした時衆がこれまでの僧侶と異なっているのは、その中立性である。「時衆において敵方と謂い、御方と云うは、更に出家の道に非ず」とあるように(「七代上人託何法語」)、時衆は宗教的立場からして敵味方の区別をしてはならなかった。遊行十一代自空は、応永六年に次のように訓辞している。 1時衆が戦場に同道するのは十念を授けるためである。窮地に陥ったからといって、時衆に密偵の役割をさせてはならない。ただし老人や婦女子を助けるためならよい、2軍陣では防禦用の鎧甲を檀那に取り次ぐのは構わないが、攻撃用の弓矢兵杖を取り次いではならない、3合戦のときは、知識(遊行上人)に身命を捧げたのはこのときのためと覚悟し、檀那に十念を勧め自らも往生せよ、というものである。 特に3では死の覚悟を迫っており、戦闘に巻き込まれて死亡する時衆も多かった。知識帰命という遊行上人に対する絶対的帰依の教えが、死をも恐れぬ時衆の活動を支えたのである。こうした特性のゆえに、時衆の派遣を希望する武士も多かった。南北朝期になると時衆に対する厳しい批判が次第に影を潜めるが、その原因の一端は、時衆が戦乱の世で新たな社会的役割を担ったことにある。 ところが戦国期になると、合戦への僧侶の動員は、戦国大名によって守護役・陣僧役として宗派を問わず強制的に課せられることになる。武田・朝倉両氏は祈願所などに陣僧の免除特権を与えていたが、それが破棄された場合も多い。明通寺は応仁二年・長享二年(一四八八)・延徳三年(一四九一)の戦闘では陣僧役を免除されたが(資9 明通寺文書六六・八六・九一号)、永正十四年に丹後で武田元信・一色義清らが延永春信や逸見氏と戦ったさいには、武田氏は戦争が長びいていることを理由に、特例として陣僧を出すよう明通寺に命じているし、文明元年にも特例として陣僧徴発が行なわれた(同六九・一〇九号)。朝倉教景は永正十年に敦賀西福寺に対し陣僧停止の特権を与えたが、同時に例外のあることを明記している(資8 西福寺文書一七三号)。事実、朝倉教景が近江の浅井氏を支援した大永五年の戦いでは、西福寺は陣僧を免除されたが、教景が武田氏救援のために出陣した永正十四年の丹後攻めでは陣僧を徴発されている(同二〇六・二〇八号)。 戦国期の陣僧の役割は定かではないが、飛脚・使者を中心に、治療・十念・葬送・御伽などに従事したのではないか。天正元年八月に織田信長方が朝倉方の近江丁野城を攻撃したさい、信長方は篭城している平泉寺宝光院に陣僧を派遣して、「降伏したなら恩賞を与える」と申し入れており、敵軍との交渉にも陣僧が派遣された(「朝倉始末記」)。また若狭では「陣僧銭」もみえ(資9 明通寺文書九三・九四号)、陣僧派遣の代わりに銭貨で納めることもあったらしい。 このように「陣僧」という言葉が出現したとき、同じ従軍僧とはいえ、かつての時衆の姿は過去のものとなった。時衆にあっては、檀那の十念を見取ることは宗教者としての責務であった。それゆえに時衆は死をも覚悟したし、同時に戦陣のなかでいかに中立性を貫くか、腐心もした。しかし今や陣僧が守護役として強制的に賦課され、特権寺院のみが免除されたばかりか、「陣僧銭」までもが登場している。もはや中立性を貫くための時衆の苦悶は忘れ去られ、軍役としての側面ばかりが表に出てきている。「陣僧」という用語は、かつての時衆の残影を引きずりながらも、むしろ中立的従軍僧の時代の終焉を告知している。ここにも、世俗権力が中世仏教の自立性を圧殺していった道程を看て取ることができるのである。 |