| 文永十一年十月に対馬・壱岐・博多を襲ったモンゴル・高麗連合軍は同二十一日には突然退去したが、幕府はこれを契機に従来の姿勢を大きく修正し、「異国」との戦争については御家人だけでなく、「本所領家一円地の住人」―非御家人までを動員することを王朝に承認させるとともに、山陽道・山陰道・南海道の諸国に所領をもつ地頭・御家人を所領に下向させ、翌十二年から九州および長門の沿岸の恒常的な警備―異国警固番役を実施した。 若狭国御家人に対しても、建治二年六月以前に「蒙古国の事により、用意致すべし」という関東御教書が下っているが(メ函一九)、このことと、おおよそ建治の前後にモンゴルの襲来にそなえて大規模な更迭の行なわれた諸国の守護の任国が、九州の筑後・肥前・肥後をはじめ周防・長門、そして山陰の石見・伯耆から北陸の越前・能登に及んでいる事実とを合わせて考えると、建治年間(一二七五〜七八)に幕府はモンゴルに対して警戒体勢をとることを北陸道諸国にまで命じたとみて間違いなかろう。 |

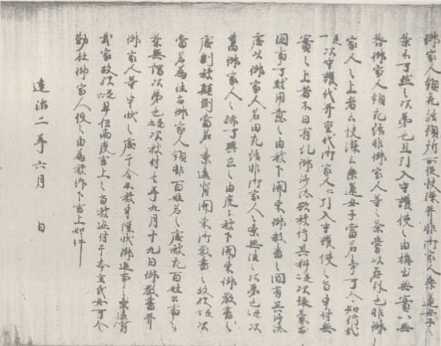

写真44 若狭国御家人中原氏女重申状(メ函一九、部分) |

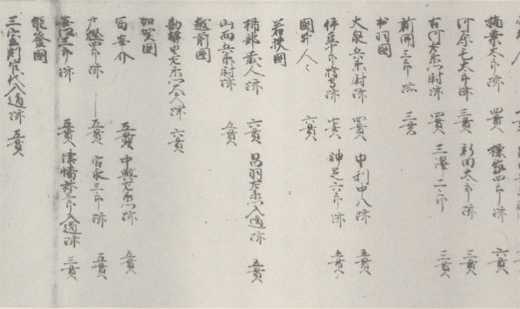

| もとよりこれを、江南・朝鮮半島から九州・山陰への西からの攻撃に対する備えとすることもできるが、一二六四年と一二八四〜八六年に、モンゴル軍がサハリン(樺太)に侵入し、「骨嵬」といわれたアイヌと戦争しており、この戦争の情報が北海道南部とも深く関わっていた「蝦夷管領」安藤氏を通じて北条氏―関東に伝えられていたことも、十分に推測しうる。とすると、若狭から能登にまで及んだモンゴルに対する「用意」が、北方から日本海を越えてくるモンゴルの襲来に対する警備の意味をもっていたと考えることも可能であり、『太平記』に東山道・北陸道の武士は越前の敦賀津を固めたと伝えられているように、越前にモンゴルが襲来することを予想した緊張が実際にあったことは間違いないと思われる。 建治元年五月に幕府は六条八幡新宮の造営用途を関東公事として御家人たちに賦課しており、若狭に関わりのある地頭として美作蔵人入道跡(本郷氏)や伊賀式部入道(光宗)跡・同隼人入道跡などは「鎌倉中」、若狭兵衛入道跡は前述したように「在京」の人びとのなかにみえる。しかしこの「鎌倉中」「在京」をはじめ、関東諸国・信濃・陸奥などについては多くの人びとが多額な用途を負担しているのに対し、若狭は佐分氏と推測される掃部蔵人跡と鳥羽左衛門入道跡・山西兵衛尉跡の三人、越前は勘解由左衛門大夫跡の一人のみで、全体としては山陰・北陸・山陽・南海の諸国は小人数で負担も軽く、九州諸国は全く除外されている(「六条八幡造営注文」)。ここにモンゴルの来襲にそなえた先のような警備の負担に対する配慮をうかがうことは、決して無理な推測ではあるまい。 |

写真45 六条八幡造営注文(部分) |

| この年九月十四日、幕府は初めて諸国に異国降伏の祈 若狭はもとより得宗の守護が続いているが、御家人たちは先のモンゴルに対する「用意」を命じた関東御教書を強力な根拠として建治二年六月、末武名について、御家人名を非御家人に充て給し、御家人役を負担すべきこの名に百姓公事を賦課するのは全くいわれなしと強調し、さらに御家人の訴訟に対して陳状を出さないのは武家に違背する気かと東寺供僧に詰め寄った(メ函一九)。中原氏女も七月にこの御家人の申状と歩調をそろえた訴状を改めて提出し、有利な立場に立って訴訟を進めた(ヰ函一一)。 しかし藤原氏女もなお執拗にこれに反論し、たやすく末武名をあきらめようとしていない。非御家人も御家人と同じく異国との合戦に動員されるようになった新たな状況を含めて、政治・社会の不安定が藤原氏女のような人びとにも、なお希望をもちうる余地を残していたのである。 実際、常に連帯して動いてきたかにみえる若狭国御家人たちの間にもさまざまな対立が渦を巻いており、最有力の御家人鳥羽氏一族の惣領国茂と、その従弟にあたる中原氏女の夫脇袋範継とは犬猿の間柄となっていた。そして建治二年八月、遠敷郡安賀荘公文職の名田の帰属をめぐって、国茂は母鳥羽尼心蓮とこれに味方する範継らと合戦し、双方ともに多くの死傷者を出すにいたっている。こうした対立を背景に、建治三年に入ると国茂までが末武名を要求し相論はさらに複雑化したが(京函一四・一五二など)、結局東寺供僧・預所定宴に同調し、地頭若狭定蓮を相手どって太良荘公文職回復の訴訟をおこした中原氏女が優位に立ち、十八口供僧の法廷で藤原氏女と争った結果、出家した中原氏女(信阿)と範継(成仏)に弘安二年(一二七九)末武名名主職は与えられた。 こうして一八年間にわたった末武名をめぐる相論は、一応御家人の「勝利」に終わったことになるが、社会の動きは非御家人・凡下の前にも、このような所領・所職をこえた新たな世界―商業・金融・海運などの世界を広く開きつつあったのである。 |