| 長徳二年(九九六)正月二十五日の「大間書」には越前守従四位上源朝臣国盛とあるが、三日後の『日本紀略』の記事には「右大臣(藤原道長)参内し、俄に越前守源国盛を停め、淡路守藤原為時を越前守に任ず」とある。この間の経緯について『今昔物語』『今鏡』『続本朝往生伝』『十訓抄』『古事談』『本朝文粋』などは、藤原為時が「苦学の寒夜に紅涙襟をうるをし 除目の春あした蒼天まなこにあり」の詩に託して上申したところ、道長が感動して叡覧に供し、すでに決定していた源国盛に代えて藤原為時を越前守に任じたと伝える。 藤原為時は文章生(漢文学・中国史を修めた大学の学生)出身で、文章博士菅原文時門下の逸材として当代有数の文人であった。ともあれ藤原為時は念願叶って越前守になったのである。この為時の娘が『源氏物語』の作者紫式部である。 父の赴任にともなって越路を旅した紫式部の生年については、天禄元年(九七〇)説、天延元年(九七三)説、天元元年(九七八)説があり、越前にやってきた時の年齢は十八歳から二十六歳ぐらいであったことになる。この時代としてはすでに結婚適齢期を過ぎた式部が、なぜ結婚相手を求めにくい地方へ出かけていったのかについては、恋愛問題の傷心を癒すためではないかとか、母も姉も死んでしまっていたので、父の身辺を世話するため同行しなければならなかったからではないかともいわれる。いずれにしても、式部は心晴れやかに都をあとにしたのではなかった。そのためか式部の歌には都を恋しがる歌が多いのである(『紫式部集』)。 紫式部が父に同行して越前に下向したのは、次の歌から長徳二年の夏ごろと考えられる。 |

|

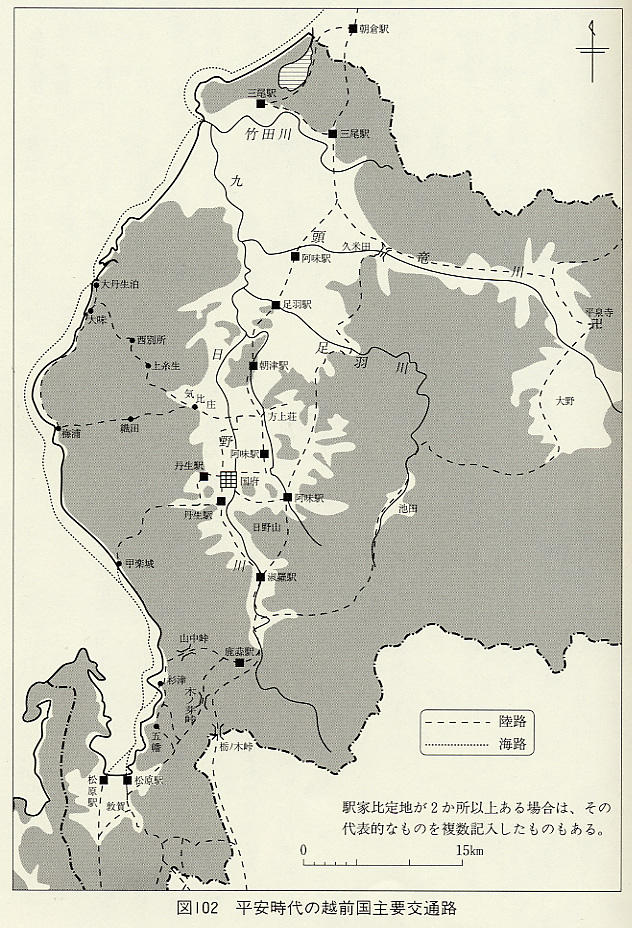

図102 平安時代の越前国主要交通路 |

|

| 夕立しぬべしと 空の曇りて ひらめくに かきくもり 夕立つ浪の 荒ければ 浮きたる舟ぞ 静心なき 一行は平安京から逢坂の関を越えて大津へ行き、ここから船に乗って琵琶湖を西岸沿いに北に向かったものと思われる。三尾が崎(滋賀県高島町)では網引く漁民の姿がみられた。 近江の水海にて 三尾が崎といふ所に 網引くを見て 三尾の海に 網引く民の てまもなく 立居につけて 都恋しも このあたりで一泊して塩津へ向かった。塩津から陸路を敦賀へ向かうのである。 塩津山といふ道のいとしげきを、賎の男のあやしきさまどもして「なほからき道なりや 」といふを聞きて、 知りぬらむ 往来にならす塩津山 世に経る道は からきものぞと この歌から、塩津―敦賀間の道は、輿かきの男に「何度歩いてもやっぱり歩きにくい道だなあ」と言わせるほど険しい山路であったことがうかがえる。ただし、紫式部一行がとった道は、深坂越えのルートであったのか、それとも新道野越えのルートであったのか明らかではない。これらは塩津経由の物資が往来した道ではあるが、琵琶湖の水運を利用した国司の家族が北陸道を往来するときの道でもあったようである。敦賀からは、海路を利用して水津(敦賀市杉津)へ行き山中峠越えの道をとったのか、水津以北の甲楽城(河野村)に上陸して国府の武生に向かったのか、それとも海路は使わず五幡越えか木ノ芽峠越えで国府へ向かったのかは不明である。 紫式部が越前国府に暮らした最初の年(長徳二年)の冬、具注暦(星宿・干支・吉凶などを具さに注し、日ごとに空白を設け、その日の出来事を書き込めるようにした暦本)に「小雪」(和風に表現すれば初雪降るとなる)と書かれている日に、式部は日野山に降り積もった雪を眺めながら、 ここにかく 日野の杉むら 埋む雪 小塩の松に けふやまがへる と歌い都を恋しがっている。式部は武生のどこに住んでいたのかはわからない。国司の官舎である国司館であろうが、現在なおその位置は明らかでない。 降り積みて いとむつかしき雪を掻き捨てて 山のやうにしなしたるに 人々のぼり て 「なほこれ出でて見たまへ」といへば ふるさとに 帰る山路の それならば 心やゆくと ゆきも見てまし 都を恋しがる心が強く、帰京したい心で一杯であった様子がうかがわれる。 紫式部が越前国で暮らしたのは一年余であったが、その懐かしい都へ帰ることになったのは長徳三年の晩秋のころであったと考えられる。復路の歌は往路にくらべて明るく、希望に満ちたものであるといわれる。次の歌は帰京する途中の帰(鹿蒜)山を越えるときのものである。 都の方へとて 帰る山越えけるに 呼び坂というなる所の わりなきかけぢに 輿も かきわづらふをおそろしと思ふに 猿の木の葉の中よりいと多く出で来たれば 猿もなほ 遠方人の声交はせ われ越しわぶる たごの呼び坂 ここでの「呼び坂」とはどの坂を指すのかがが問題となる。木ノ芽峠越えのほかに五幡越えやそのほかの説もあるが、詞書に「帰る山を越えていた時に、呼び坂というひどく険しい山道で」とあるから、木ノ芽峠越えのどこかであるものと考えられる。つまり二ツ屋から木ノ芽峠を通って新保に至る山道とする角田文衛説を採りたいのである。 また、「たごの呼び坂」については、紫式部が越路の呼び坂を越えあぐんでいたとき、同じ名をもつ「東路の呼び坂」を思い起こして「たごの呼び坂」と歌ったのであろうとする解釈(南波浩『紫式部集全評釈』)が説得力があるように思う。つまり、『万葉集』には「東路の 手児の呼び坂 越えがねて 山にか寝むも 宿りはなしに」(一四―三四四二)「東路の 手児の呼び坂 越えて去なば 吾は恋ひむな 後は逢ひぬとも」(一四―三四七七)と歌われ、「手児の呼び坂」は女神の男神への慕情を語るという古い伝承をもつ歌枕であるので、紫式部の心情と通いあうところがあり、「越の呼び坂」というべきところを「たごの呼び坂」と歌ったのであろうというのである。 紫式部は輿に乗って険しい木ノ芽峠を越え、敦賀に至り、往路を逆にとって塩津に着き、ここから船に乗って今度は湖東の湖岸沿いに南下した。 水海にて 伊吹の山の雪いと白く見ゆるを 名に高き 越の白山 ゆきなれて 伊吹の岳を なにとこそ見ね 湖に老津島といふ洲崎に向ひて 童べの浦といふ入海のをかしきを口ずさびに 老津島 島守る神や いさむらむ 浪もさわがぬ わらはべの浦 帰京後、長徳四年に式部は藤原宣孝と結婚し、翌長保元年(九九九)に賢子を生み、長保三年には宣孝と死別している。 |