| このような田堵の運動が大きな要因となって、院政期になると、田畠と集落と山野河海を包含した地域的な荘園、すなわち領域型荘園が形成された。越前国においても、十一世紀末以降に成立した荘園はほとんどこの領域型荘園であると考えられるが、その具体的な様相を大野郡の牛原荘にみてみたい。

牛原の地は、十一世紀後半には東大寺五師忠範の私領となっており、見作田が二〇町あるものの残りは荒野であった。この地が、白河上皇が中宮賢子の死を悼んで応徳二年に建立した醍醐寺円光院に翌年寄進され、牛原荘が成立した。この寄進には、賢子の父右大臣源顕房の力が大いにあずかっているようである。荒地二〇〇町余を開墾するために定められた四至は、「東限真中河、西限坂戸、南限 |

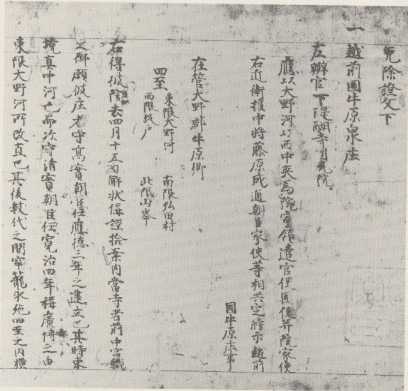

写真111 『醍醐雑事記』(編770) |

| これ以後は境界をめぐる争いはなさそうなので、牛原荘の荘域は長承年間に確定したとみられる。また、このころから康治元年(一一四二)にかけて一国平均役(伊勢神宮役夫工米や造内裏役など、荘園・公領を問わず一国規模で賦課された臨時課役)などの免除が次々と認められているので、荘園の経営もこの鳥羽院政期に確立したものと考えられる。ところで、平安末〜鎌倉初期のものと推定される当荘の田数は、北荘一六九・一町、南荘一九〇・九町、中夾五九・三町、庄林四〇・八町で、計四六〇町余を有する大荘園に発展している。立荘以来、半世紀近く続いた国衙との境界争いは、表面的には真中河・大野河の氾濫原の帰属をめぐる争いであったが、むしろその本質は急速に進展した開発地の争奪であったように思われる。なお、中世の牛原荘は牛原・丁・庄林・井野部の四郷から構成されている。

牛原荘が確立しつつあったころ、大野盆地の南部ではさらに大規模な所領が形成されていた。これが、小山荘とよばれるようになる藤原成通の私領である。鳥羽上皇の近臣として羽振りをきかす成通が大野郡内に私領を獲得したのは、大治二年(一一二七)のことで、永真という僧の寄進による(文一六九)。寄進状には、「越前国大野郡内に在り、四至堺は公験面に見ゆ」(写真105)とあるのみなので、私領の規模は不明であるが、永真はこの「常々荒野地」を、開発田数にしたがって官物を弁済するといい、自らは下司職となっている。ついで長承二年、醍醐寺は成通の所領について、小山郷内舌村・木本小山村・小山坂尻村・左開村・川原郷内折立村・川原村・味美村・有羅河内・左々熊足河内・穴馬河内などに所在し、田畠は「数百町に及ぶによりて、視聴きするの者、皆耳目を驚かす」と述べている(編七七〇)。この大所領は、そののち鳥羽上皇が鳥羽離宮内に建立した安楽寿院の荘園に寄進されることになるが、それは永治〜久安年間(一一四一〜五〇)ごろであったと推定される。 越前において荘園が多く設立されるのは、若狭の場合と同様に十二世紀後半の後白河院政期かと思われるが、大規模かつ本格的な荘園が形成される時期としては、牛原・小山両荘にみられるように鳥羽院政期が大きな画期であったといえるのである。ところで、先に若干言及した東北院領曾万布荘では、長寛二年に百姓が三か状の訴えを荘園領主に対しておこしている。本免田三五町が立荘以来認められてきたにもかかわらず、国司が勘出田(新たな検注により本来よりも増加した田地)と称して一七町を収公したこと、および桑代綿と絹を新たに賦課してきたことを非難し、荘園領主がこれを解決しないならば、国衙に従うとまで言っている。立荘以来一〇〇年も経過しているにもかかわらず、国司の収公がみられるのは、もともと当荘が免田型の荘園であったためで、十二世紀後半にいたってもいまだ領域型の荘園になりきっていないからであろうと思われる。しかし、荘民が荘園領主に対する訴訟主体になっていることから判断すると、中世荘園の内実はすでに備えているとみるべきであろう。 |